В Екатеринбурге состоялась презентация книги «Бои на фронте искусства. Екатеринбургские художественные мастерские. 1919-1923». Вопреки представлениям, что широкой аудитории интересна главным образом беллетристика, «Бои на фронте искусства» собрали читателей побольше, чем иной роман. Да, давно признано: екатеринбуржцы — фанаты истории родного города. Но в данном случае привлекательным оказался авангард, особо чтимым в Екатеринбурге, и время действия — лихие десятилетия начала ХХ века.

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Евгений Алексеев занимался этой темой около 30 лет. По оценке первых читателей, по обстоятельности исследования книга в сущности — глава диссертации.

«Но в диссертации по определению — сухое изложение темы, а мне хотелось показать противоречия, конфликт между художниками того времени. Потому и название книги „Бои…“, — сказал на встрече с читателями Евгений Алексеев. — Когда начинал заниматься темой авангарда на Урале, у Бориса Павловского, нашего земляка, известного историка и исследователя искусств, нашел лишь несколько слов об этом и — резко негативных. Хотелось понять систему Свободных художественных мастерских: как они работали, принесло ли это пользу нашему городу. Работал во многих государственных и частных архивах. Нашел воспоминания, прежде не публиковавшиеся…»

В самой теме, хронике времени и развитии тех событий есть что-то от детектива. Многое — загадка и непредсказуемость. Как подчеркивает автор, в экстремальных условиях Гражданской войны, разрухи и голода, в консервативной провинциальной среде, при отсутствии заинтересованных зрителей и поддержки местных властей в кратчайшие сроки был создан центр художественного авангарда на Урале. Причем, в самом названии мастерских, обратил на это внимание ведущий встречи — доктор филологических наук Леонид Быков, соединилось несоединимое: «Государственные свободные мастерские — оксюморон». То есть соединившееся противоречие. Но в данном случае оксюморон выражал суть.

Обучение, первые практические опыты воспитанников Свободных мастерских шли за государственный счет (финансировала Москва). При этом те, кто решил попробовать себя в изобразительном искусстве, были действительно свободны: могли, не предъявив особенного дарования, заниматься любым видом искусства по собственному выбору и более того — свободно перемещаться из одной мастерской в другую. Сами мастера тоже не утруждали себя выстраиванием системы занятий. Иной просто говорил новичку: «Бери глину и лепи». Не получилось — ломай, делай снова. И еще раз снова. В похожей ситуации даже великий скульптор Анна Голубкина не заморачивалась профессиональными уроками, а после очередной неудачи ученика могла скептически вымолвить: «По крайней мере есть упорство».

В этих, порой анекдотических, условиях и рождалось на Урале новое искусство. Свободное.

«В небольшом пространстве Екатеринбургской художественно-промышленной школы, стремительно преобразованной в Свободные государственные художественные мастерские, столкнулись мастера с различными творческими позициями и установками, — рассказывает Евгений Алексеев. — С одной стороны — уже получивший европейское признание скульптор Степан Эрьзя, тонкий живописец Леонард Туржанский, преподаватель „старой школы“ Александр Парамонов, с другой — „ниспровергатели“ Анна Боева, Пётр Соколов, Александр Лабас…»

Свободные мастерские располагались на Вознесенской горке. Здесь между мастерами, оппонентами в творчестве, возникали недюжинные конфликты, в которые были вовлечены и ученики. Но здесь же появлялись, «возносились» в будущее свежие идеи, новаторские приемы. Автор книги «Бои на фронте искусства» приводит красноречивые факты: 9 мая 1920 года в Екатеринбурге открылась первая авангардная выставка, объединившая абстракцию, кубизм, лучизм, на Урал как в «пространство рождающегося авангарда» приезжает сам Малевич, но… в «Уральском рабочем» статья об авангардном направлении искусства названа «Тихий ужас», а полотна авангардистов именуются не иначе, как «работы сумасшедших».

Споры и конфликты, рассказывает книга (и автор на презентации), продолжались даже в 1970-х. Уральские художники Геннадий Мосин, Герман Метелев, Виталий Волович в середине прошлого века первыми почувствовали, как важен авангард — он привлекал их энергией противостояния.

Сегодня художественный авангард (около 40 работ) — достояние нашего Музея ИЗО, Уральского региона. Конечно — России. Однако, увлеченные яркими красками, эпатажными сюжетами-новациями авангарда, знаем ли в полной мере природу их рождения? Способны ли оценить заслугу тех же Свободных художественных мастерских, которые подкосили авторитет махрового академизма и впустили в искусство свежий ветер? А как принимали работы кубистов, футуристов и супрематистов обыватели Екатеринбурга? Про памятник «Освобожденный труд» (в просторечье — «Ванька голый») работы Эрьзи наслышаны многие. Но где сейчас эта мраморная статуя, шесть лет простоявшая в центре города и вызывавшая в равной степени восторг и негодование?

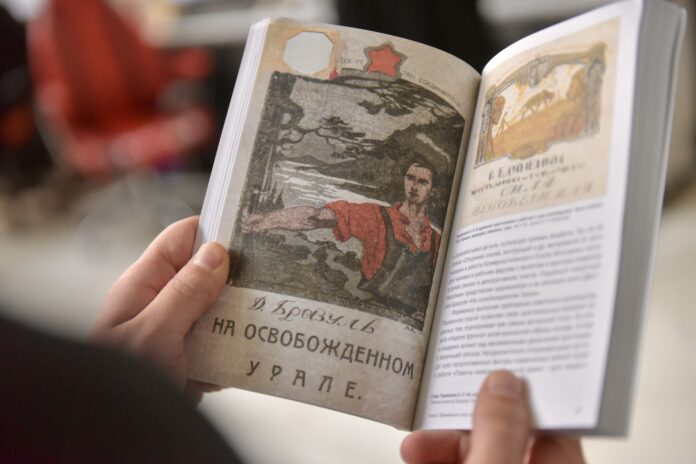

Обо всем этом — в книге. Кроме глубочайшего исследования темы, несомненные ее достоинства — справочный материал по персонам и хронике авангарда и богатейшие иллюстрации. Где еще под одной обложкой вы узнаете (и увидите) так много про «бои на фронтах искусства» Урала?

Ранее «Областная газета» писала о том, что «Антихрупкость» стал единственным уральским проектом, принявшим участие в Международных креативных сезонах.