Представители СМИ Урало-Сибирского региона побывали с рабочей поездкой в Китае. Входивший в состав группы главный редактор «Областной газеты» Александр Лакедемонский рассказал, как за считаные часы вместе с коллегами преодолевал наземным путем по просторам КНР тысячи километров и какое популярное в России печенье неразрывно связано со знаменитой Долиной панд в Дуцзянъяне, поделился впечатлениями от одной из китайских версий Сухого порта и пояснил, почему в Поднебесной опера, семечки и массаж — единое целое. А также — показал на почти драматичном личном примере, какие процессы нужно ускорить для дальнейшего сближения наших стран и народов.

Какова была цель мероприятия?

— Как пояснили представители китайской стороны, они настроены продолжать расширение сотрудничества России и КНР, в том числе в рамках культурных обменов. Укреплять дружбу и взаимопонимание между нашими народами. И в рамках этого хотели продемонстрировать, как развивается китайское общество, чем живут простые люди, познакомить с историей страны, которая насчитывает не одно тысячелетие, с ее духовными и культурными ценностями. В общем, дать нам почувствовать пульс жизни Китая.

Программа была очень плотной и насыщенной. За неделю мы побывали в трех регионах. Посетили более полутора десятков мероприятий и объектов.

Точками нашего базирования были столица — Пекин, Сиань — административный центр провинции Шэньси (в Китае провинция, по сути, обозначает регион) и одна из центральных точек Великого шелкового пути и субтропический Чэнду — столица провинции Сычуань, объявленная Всемирным банком эталоном инвестиционного климата в Китае и являющаяся национальной базой IT-технологий КНР. Отсюда мы выезжали в другие близлежащие территории. Сиань и Чэнду — города-побратимы Екатеринбурга.

При этом сложилось ощущение, что принимающая сторона постоянно старалась усовершенствовать программу пребывания, показать нам как можно больше. Например, мы почти внезапно оказались 16 ноября на открытии 7-го Международного ЭКСПО «Шелковый путь» в Сиане.

Нас привезли через все кордоны по вип-коридору на ЭКСПО, и мы прямиком отправились на пленарное заседание. В экскурсионном дресс-коде на фоне деловых костюмов присутствовавших, думаю, мы как минимум выделялись. Но виду никто не подал.

Там у нас тоже все было очень динамично, но я успел пообщаться с участниками выставки из Казахстана и Узбекистана, в частности — поинтересовался впечатлениями от екатеринбургского ЭКСПО — они у нас бывали. Впечатления самые лучшие.

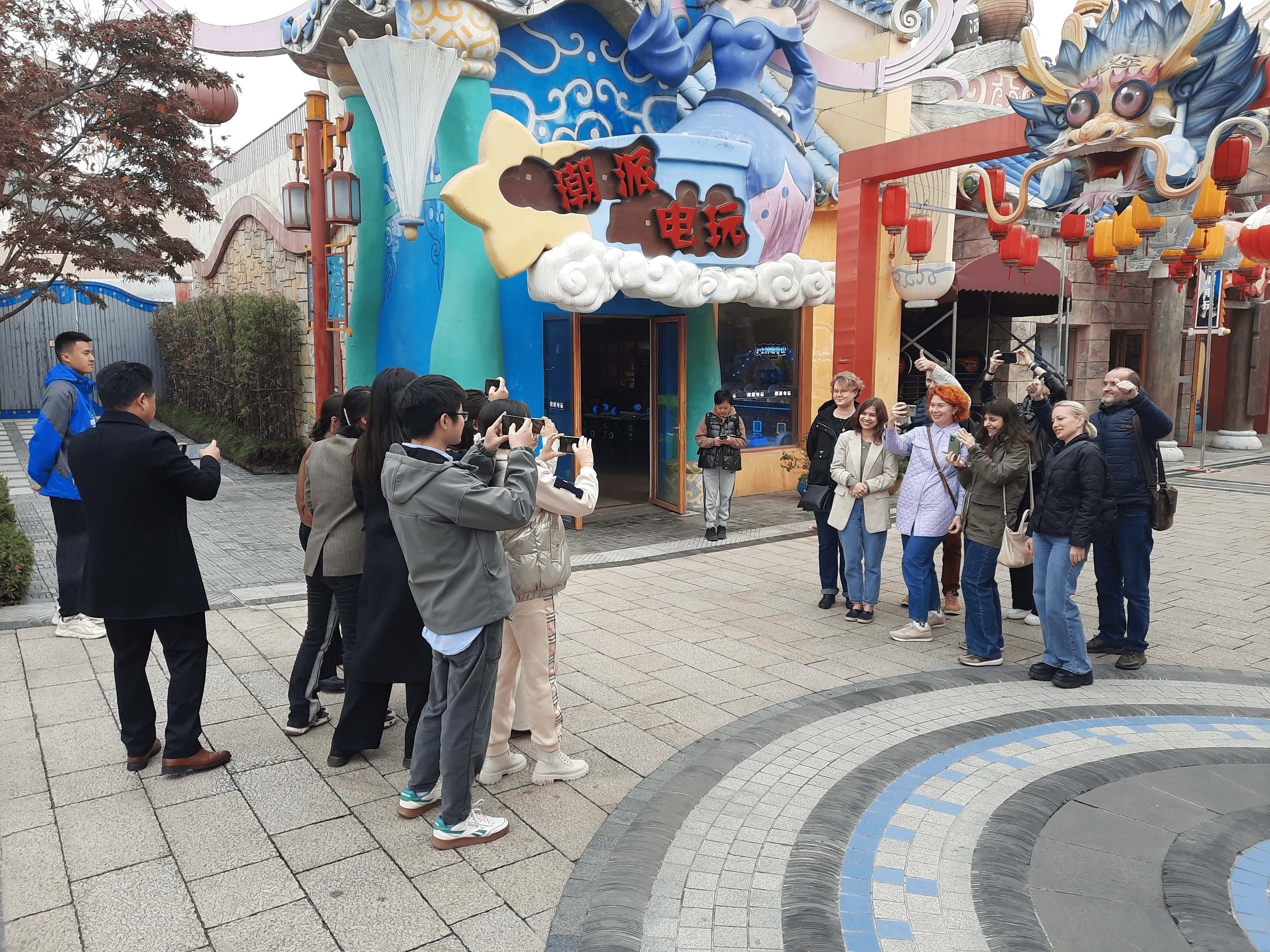

А вот, например, при посещении общественных мест нас порой не скрывая разглядывали и даже фотографировали. Но все было по-доброму. Так, в Музее городского планирования в Чэнду и в заповеднике панд в Дуцзянъяне ко мне и моим коллегам подходили улыбчивые студентки. Они были открытыми, непосредственными. Рассказывали через переводчика, что мы им кажемся добрыми, позитивными людьми и просили сделать совместные фото.

С кем встречались и какие вопросы обсуждали?

— С нами встречались достаточно статусные люди. В Сиане это был Дай Байфэй, руководитель отдела международных обменов канцелярии иностранных дел местного правительства. Он рассказывал о деловой и культурной жизни территории, об исторических и туристических достопримечательностях. Сиань для внешнего мира в этом плане — прежде всего Терракотовая армия. 8 тысяч полноразмерных скульптур древних воинов, захороненных еще до нашей эры у гробницы первого императора династии Цинь и включенные ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. Мы там были, зрелище впечатляющее. Настоящее место паломничества.

Как выразился мой коллега и студенческий товарищ Иннокентий Викторович Шеремет (он бывал в Сиане, и я скинул ему фотки посмотреть), «когда европейцы придумывали свои семь чудес света — они ничего не знали про глиняную армию Китая». Раскопки и реставрация продолжаются уже полвека.

В Чэнду нас принимал Ван Чунчжоу, заместитель начальника канцелярии иностранных дел народного правительства города. С ним мы больше разговаривали о возможности привлечения в их регион туристов из России и в том числе — из Свердловской области. Видимо, поэтому в составе нашей группы были представители медиа одной из авиакомпаний.

Чэнду — четвертый по величине авиаузел Китая. Не меньше известен его пригород, или, как это там называется официально, городской уезд, Дуцзянъян. Известное место даосизма, по определению китайской стороны. Здесь расположена древнейшая из сохранившихся ирригационных систем, еще один объект Всемирного культурного наследия.

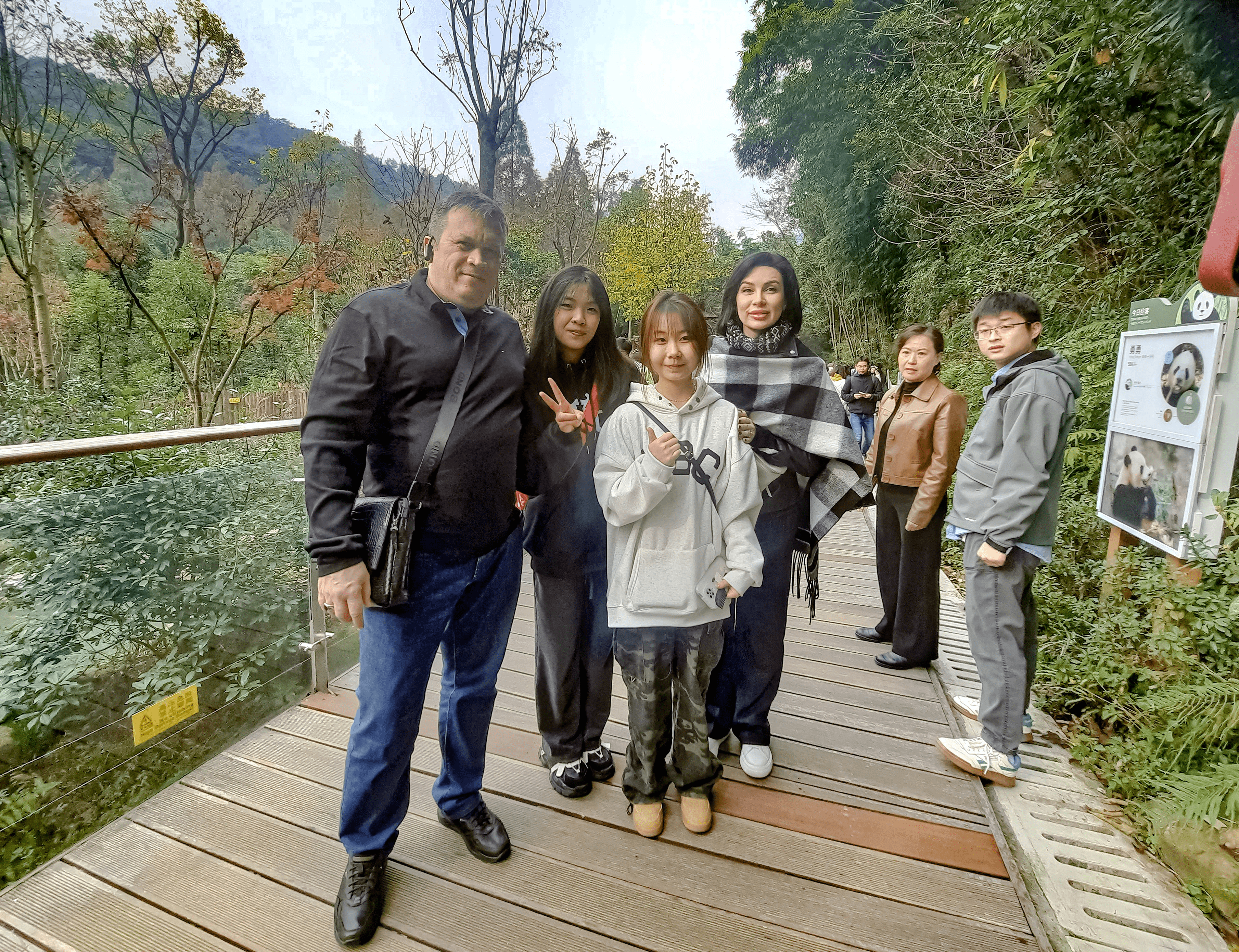

А также уникальное заповедное место — Долина панд. Наш проводник в чудесный здешний мир, Сяо Ин — сотрудница канцелярии иностранных дел города Дуцзянъян, рассказывала, что здесь брали натуру для мультфильма «Кунг фу панда».

А еще здесь живет панда по имени Орео. В России распространено печенье с таким названием — тоже черное с белым, как этот милый бамбуковый медведь. Сяо Ин мне ее показала. Выглядит очень довольной, с хорошим аппетитом. Впрочем, у других тоже все в порядке.

Что больше всего поразило в Китае?

— Китай сегодня, наверное, можно рассматривать как пример того, как можно, следуя в повседневной жизни историческим и духовным традициям, не отвергая ничего из своей истории, быть не просто и восприимчивыми к научно-технологическим новациям, но и двигаться в авангарде процесса. Даже со всеми, скажем так, местными особенностями реализации этой стратегии.

Бережное, любовное даже отношение к истории — это вообще, как я понял, в традициях Поднебесной. В первый день визита в Музее городского планирования в Пекине мы встретили молодых девушек в старинных национальных одеяниях. Сперва подумали, это такая имиджевая фишка для туристов — чтобы делать совместные фото и так далее. Оказалось, у нынешней молодежи мода на такие наряды. И мы потом не раз встречали целые компании молодых ребят, одетых, как две тысячи лет назад. Ни у кого это удивления не вызывает.

Молодежь приходит в буддистские храмы — попросить счастья. Это такая традиция. Ребята приходят в пагоды, зажигают свечи, стоят молча у статуй Будды, совершают простирания — буддистские поклоны. Они в себе, в своих чувствах. Это впечатляет. Особенно когда видишь замерших со свечами девушек с такой, в хорошем смысле слова, анимешной внешностью.

Историю, к сожалению, случается, переписывают. У нас так было в 80-е и 90-е. Теперь мы наверстываем упущенное. У китайцев не так. Мы видели очереди к мавзолею Мао Цзэдуна и толпы людей на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Чтобы туда попасть, надо записываться заранее, причем организациями. Целые отряды ребят в красных галстуках – их так много, что, видимо, чтобы не потеряться, у каждого отряда бейсболки, накидки и флаги своего цвета. Китайских юных пионеров вообще много в исторических местах. Когда нас еще пионерами водили по всяким революционным музеям, мы зевали и норовили слинять покурить. А тут — прямо живейший интерес ко всему и много эмоций.

У нас было немного времени по вечерам, мы изучали местные ТВ-программы. Там идет много фильмов про 40-е годы прошлого века — для Китая они тоже оказались поворотными. В них нет врагов среди китайцев. Есть люди, которые разошлись взглядами с коммунистами. Как тот же Чан Кайши, который тогда был главным соперником Мао в борьбе за власть. У меня, например, с детства в сознании укоренилось, что он был каким-то чудовищем, возглавлявшим армию головорезов — чанкайшистов. Так нас, видимо, учили. Позже в Сиане в парке Горячий Источник Хуацин нам показывали два домика, где он проживал.

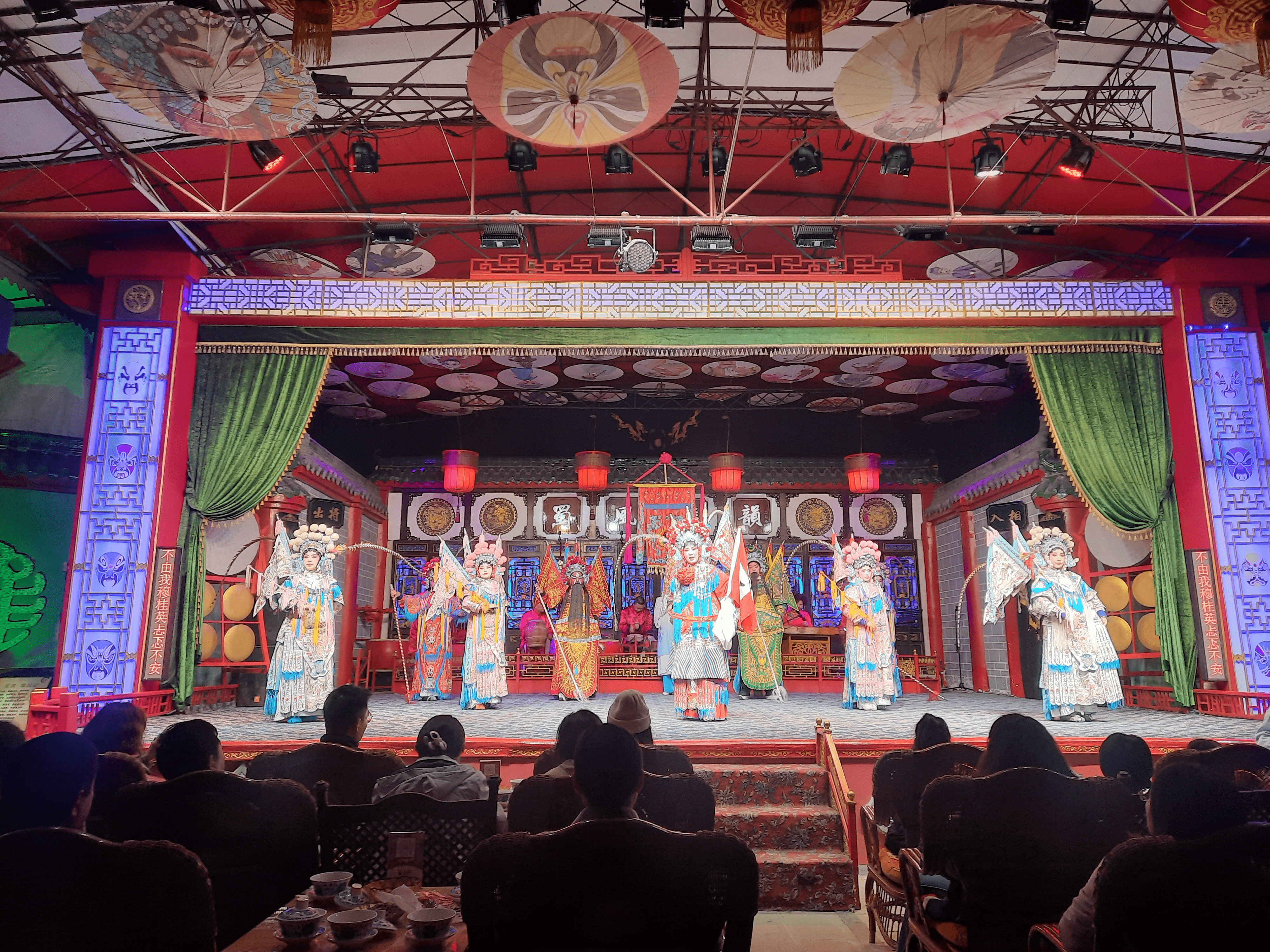

Китайская культура — тема вообще отдельная. В Сиане нас пригласили в оперу. Конечно, в сознании возникли огромные роскошные залы со свисающими вниз хрустальными люстрами, женщины в дорогих платьях и ослепительных украшениях, конечно же, буфет, с кофе, коньяком и эклерами. На деле это оказалось огороженное пространство почти под открытым небом.

У нас была так называемая вип-зона — плетеные кресла поближе к сцене, между которыми стояли столики с чаем и семечками. Семки в опере — такое мы отведали впервые.

Еще в стоимость билета входили на выбор массаж либо чистка ушей специальными палочками. Специалистки сидели прямо по бокам возле сцены. Нам рассказали, что семечки и массаж — традиция, сохранившаяся с тех пор, как опера была улично-ярмарочным искусством. После оперного действа пошли отдельные номера: акробаты, фокусник, женщина, которая за белым экраном изображала руками птиц и животных и, видимо, какой-то китайский клоунский персонаж с головой свиньи и в пиджаке на голое тело, громко говоривший и донимавший всех вышеперечисленных. Потом, обсуждая увиденное с коллегой, главредом ТАСС-Урал Константином Малых, мы пришли к выводу, что это был какой-то аналог нашего Петрушки. А все действо похоже на исконно русские ярмарочные забавы, которые берут начало в таких же давних временах, что и китайские. Возможно, и мы до сих пор смотрели бы на модернизированных петрушек в специально отведенных местах — и нет, наверное, в этом ничего плохого, это наша история. Просто в свое время Петр Первый развернул Россию на Запад, и наши традиции разошлись.

Все эти приметы давних времен вполне органично сосуществуют с китайским хайтеком. Его видишь на каждом шагу: в архитектуре, в музейных пространствах, в быту. Зарядники в сиденьях автобуса — обычное дело. В Сиане в первое утро некоторые коллеги жаловались: у одних не работали выключатели на стене, у других — розетки. На деле все это управлялось кнопками с небольшой коробочки на прикроватной тумбочке. По стране мы передвигались на скоростных поездах, которые стабильно держали скорость 340-350 км в час. Тысячи километров за считаные часы. В начале первой поездки подумалось: чего-то не хватает. Оказалось — стука колес на стыках рельсов, стыков там просто нет.

В аэропорту Чэнду сразу в начале чистой зоны нас встречал цифровой стенд в человеческий рост, который, «считывая» секунд за пять ваше лицо, выдает подробные данные о вашем рейсе и билете.

В парке Дуцзянъяна, который по статусу, как мы прикинули с Константином Борисовичем Малых, что-то вроде нашего Первоуральска (только больше, конечно, по населению), мы в режиме 5D путешествовали по воздуху по каньонам, храмам, городам и эпохам — так, что в буквальном смысле дух захватывало.

Отдельная тема — городское планирование в Китае. Высотные дома, выстроенные в глубокие кварталы ровно, как по нитке.

Огромные пространства, зелень, парки прямо в центре, где люди группами по утрам и вечерам занимаются гимнастикой. Очень много электротранспорта, и не только общественного. Для электромобилей в Китае даже ввели специальные номера зеленого цвета. Мы пытались считать в Пекине: примерно каждая четвертая-пятая машина — «зеленая».

И целые рои электроскутеров на дорогах. Под них даже наладили отдельную индустрию сопутствующих товаров. Это нечто похожее на пуховики для водителей, с отверстиями для рук и ног, которые крепятся на руль и переднюю часть скутера.

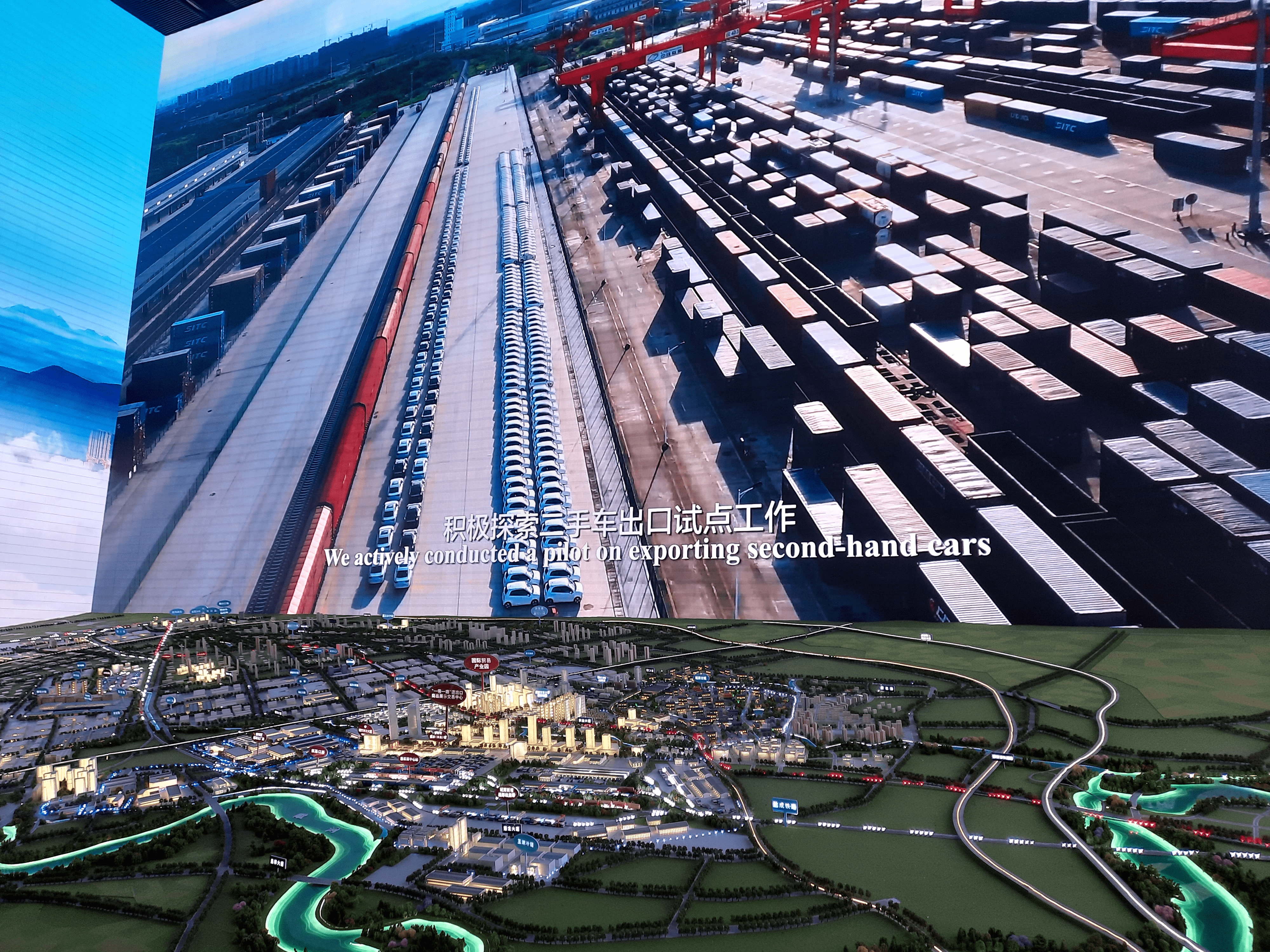

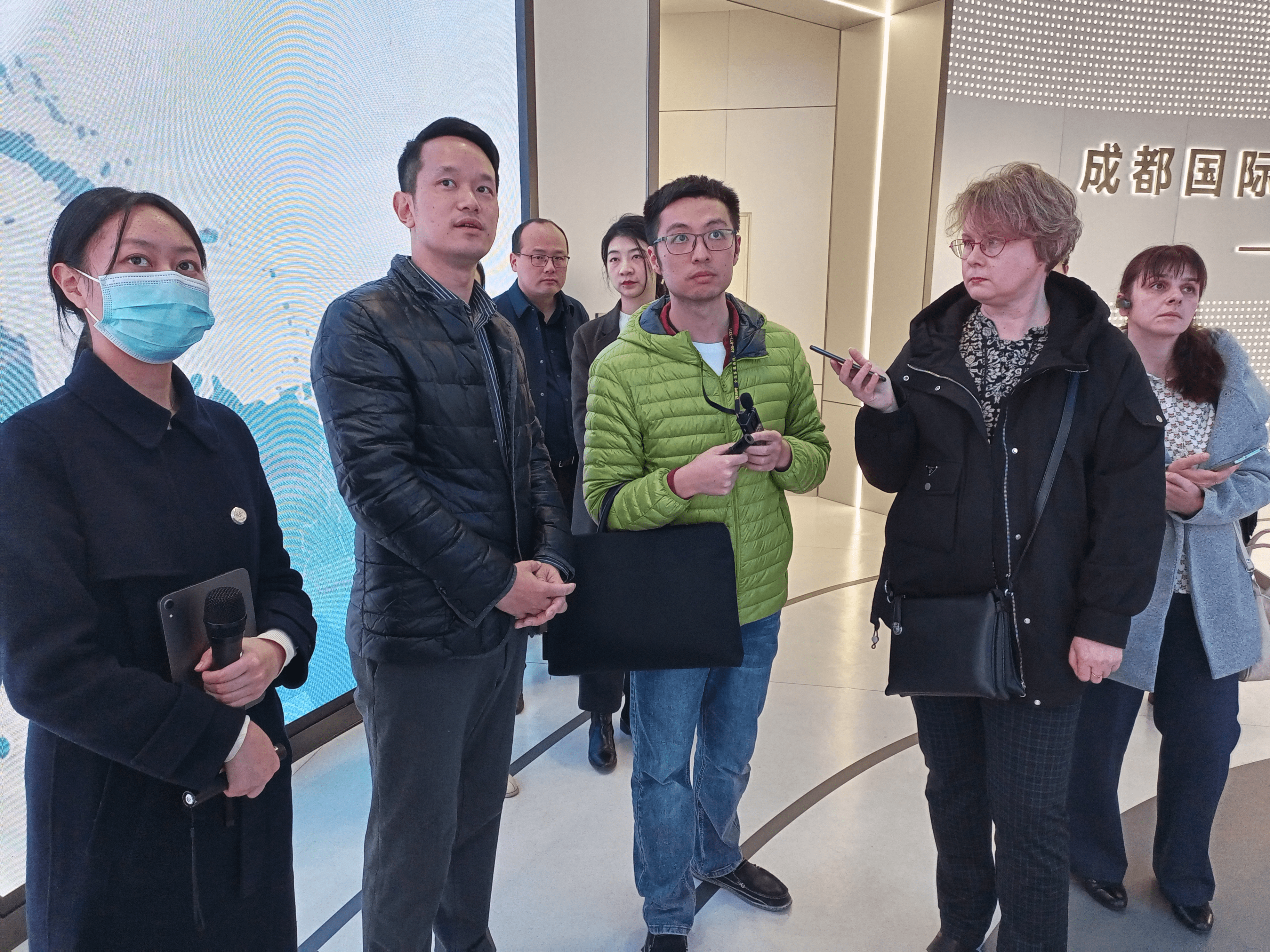

Международный железнодорожный грузовой порт в Чэнду впечатлил. Огромнейший высокотехнологичный транспортно-логистический узел. Одна из ключевых точек маршрута из Юго-Восточной Азии в Европу. Сюда везут грузы из Лаоса, Вьетнама, других стран, формируют составы и отправляют до Лодзи.

С учетом того что это город-побратим Екатеринбурга, наверное, можно предположить, что что-то из увиденного нами будет взято и для Сухого порта, который по инициативе нашего губернатора создается в уральской столице.

В инфраструктуре порта, кстати, мы увидели фишку, которая имеет вполне себе прикладное значение для рядовых граждан — эдакий городок дьюти-фри. Улицы из домиков в староевропейском стиле, в каждом из которых расположены магазины разных стран — Германии, Франции, Италии и т.д., с нерастаможенными товарами с вполне себе привлекательными ценами. Наши девушки, например, приценивались к парфюму.

В общем, впечатления исключительно положительные?

— Есть определенные пожелания. Конечно, русский язык заходит в Китай. Сяо Ин, окончившая магистратуру в Сычуаньском университете иностранных языков, рассказала, что за последние несколько лет число изучающих русский у них в вузе выросло втрое. И учить там уже точно есть кому. В Сухом порту Чэнду нам переводил декан факультета русского языка Сычуаньского университета Цю Синь — у него очень приличный уровень. А сопровождала нас в этом городе недавняя выпускница УрФУ Ю Цзинь.

Однако самостоятельному нашему туристу, в отличие от, например, того же Таиланда или Турции, в Поднебесной пока будет непросто. Испытал это на себе. Домой вылетали из Чэнду. В день отъезда остался без сумки — не выдержала подарков принимающей стороны. А группа уже выдвигалась на завершающие мероприятия программы китайского визита. За два часа в 22-миллионном руссконеговорящем городе нужно было найти подходящий и, главное, недорогой багажный аксессуар, переложиться и догнать наших. Коллега из «Советской Сибири» Виталий Букатин, который вызвался помочь, сопроводил меня до торгового квартала, состоящего из десятков строений, сопоставимых размерами с нашими Пассажем и Гринвичем, а ценами с московским ГУМом. Все, к кому мы обращались, участливо соглашались нам помочь, выслушивали с помощью аудиопереводчика, но видимо, из-за нашего английского произношения ничего не понимали. А время шло. По какому-то чудесному наитию мы набрели на цокольный этаж одного из многочисленных торговых центров, по ассортименту и обустройству больше напоминавший китайские закутки «Таганского ряда» из нулевых, и после дерзкой и яростной торговли купили не только сумку, но и недорогие, но качественные подарки близким. Я даже специально его сфотографировал — вдруг кому-то пригодится.

Опубликовано в № 288 (9803) от 19 декабря 2023 года.