«Областная газета» начинает публиковать материалы проекта «Урал — фронту. Свердловская область для Победы» — на страницах нашей газеты, а также на сайте издания облгазета.рф, будут аккумулированы материалы о вкладе региона в общую победу советского народа над фашистской Германией. Цикл материалов о работе уральских предприятий в военные годы начинают «Россети Урал» — от положения дел в уральской энергетике зависела работа всего оборонно-промышленного комплекса страны.

К 1941 году энергосистема «Уралэнерго» была надежна, укомплектована кадрами, обеспечивала нужды населения и промышленности. Однако начавшиеся летом на европейской территории страны боевые действия и лавинная эвакуация промышленности на восток вызвали необходимость быстрого наращивания энергетических мощностей для нужд обороны. На территорию Урала были перемещены более 600 предприятий, в том числе ленинградский Кировский завод, Харьковский дизельно-моторный, Азовсталь, московский «Серп и молот», Московский автомобильный завод (моторные цехи), «Калибр», «Красный пролетарий», Запорожсталь.

Эвакуация промышленных гигантов, спешное строительство новых оборонных предприятий привели к острому дефициту в энергосистеме: генерирующих мощностей не хватало. На предприятиях вводились ночные смены для выравнивания суточного графика, на электрифицированных участках железной дороги тяговые подстанции включали по очереди — для пропуска поездов в часы максимальной нагрузки. Энергетикам нужно было не только обеспечить сверхнадежное электроснабжение заводов, количество которых быстро росло, но и вводить новые котлы, турбины, генераторы. От положения дел в уральской энергетике зависела работа всего оборонно-промышленного комплекса страны.

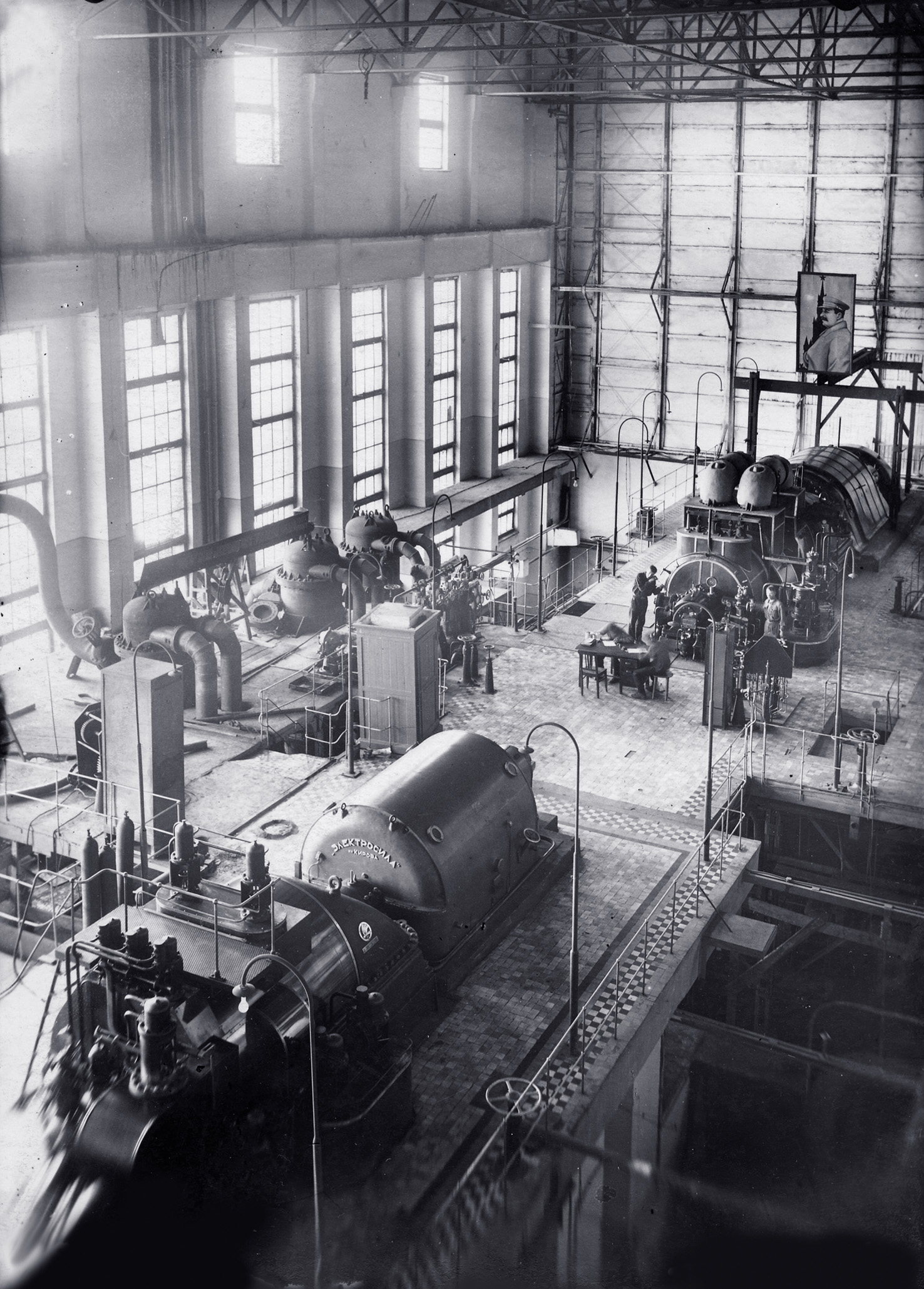

На начало 1941 года суммарная мощность всех электростанций Урала составляла 723 тысячи киловатт, что в общей мощности страны составляло чуть более 7 процентов. Энергетическое оборудование электростанций — Егоршинской, Кизеловской, Березниковской — первенцев ГОЭЛРО — было изношено. Основную тяжесть нагрузки несли Среднеуральская, Магнитогорская, Челябинская, Красногорская и Нижнетагильская электростанции.

Этих мощностей категорически не хватало для обеспечения нужд оборонной промышленности, и в июле 1941 года Совнарком СССР принял постановление «О военно-хозяйственном плане обороны страны», предусматривающее развитие энергетики на Урале.

В слаженной работе отрасли в годы войны большую роль сыграл Наркомат электростанций СССР и руководивший тогда работой энергетических объектов региона Дмитрий Георгиевич Жимерин.

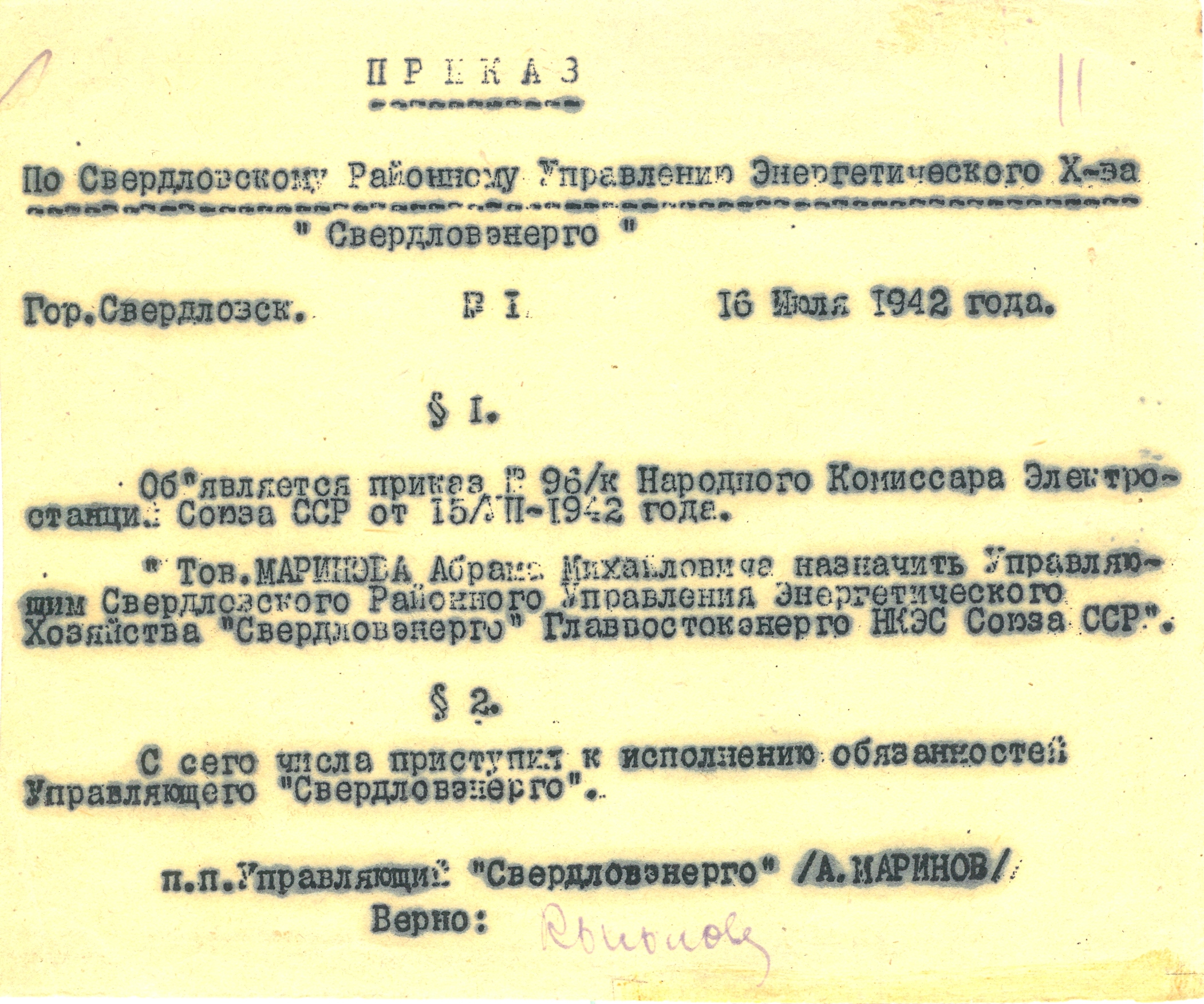

15 июля 1942 года единая энергосистема «Уралэнерго» приказом наркома была разделена на три: «Свердловэнерго», «Челябэнерго» и «Молотовэнерго» («Пермэнерго»).

Большую часть ведомства Жимерин перевел в Свердловск: город находился севернее Челябинска и южнее Молотова (нынешней Перми), что минимизировало затраты времени на переезды между крупнейшими энергетическими объектами региона.

«Учитывая расположение Свердловска в центре Урала, его прямые связи с Москвой, сибирскими и среднеазиатскими центрами, сосредоточить в нем главную и оперативную часть наркомата (управления, руководство строительными организациями и др.)», — гласил приказ. Кроме того, в Свердловске располагалось диспетчерское управление Уральской энергосистемы.

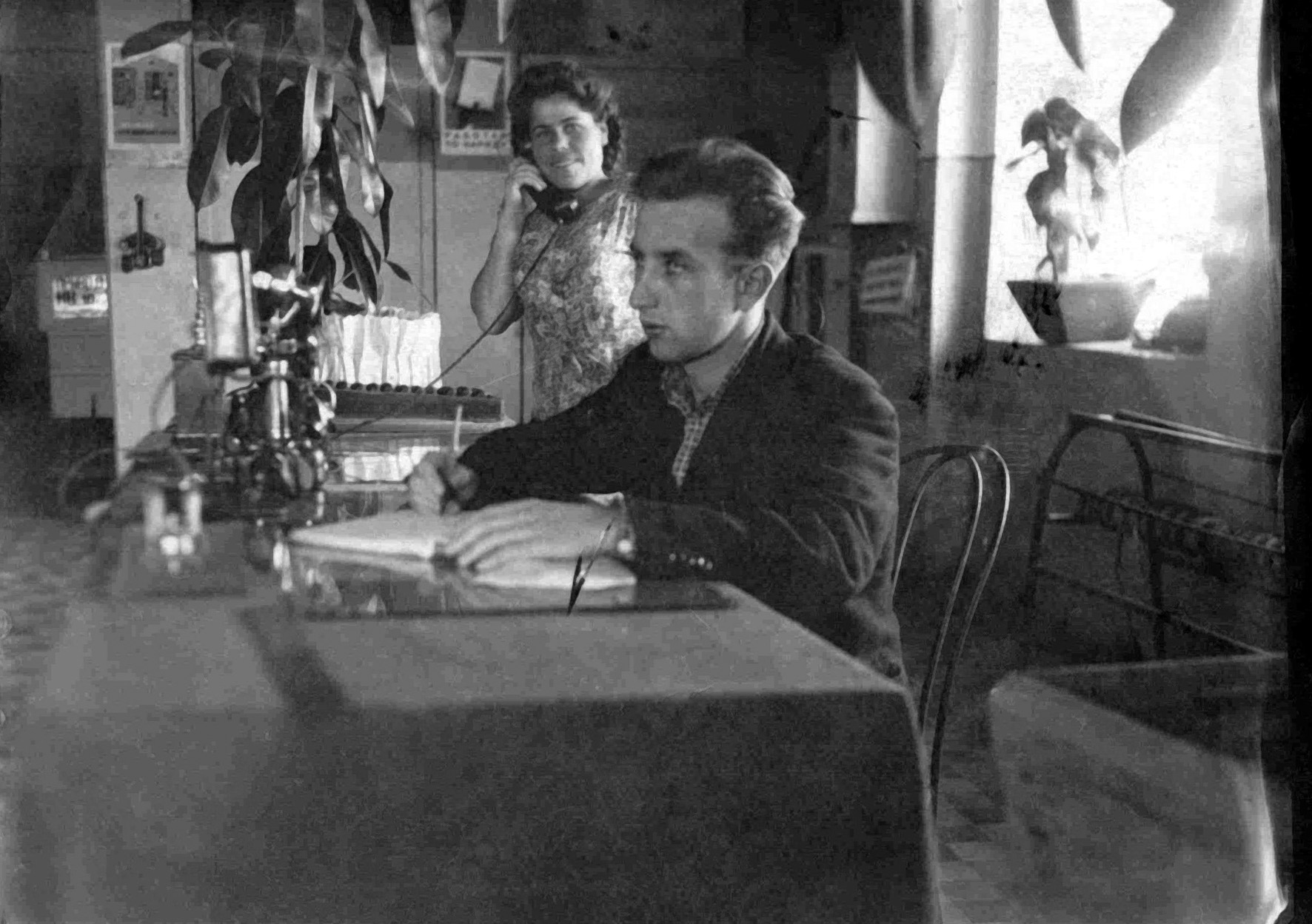

Жил Жимерин тогда в самой крупной свердловской гостинице «Большой Урал», а его рабочее место находилось в кабинете управляющего «Уралэнерго». На Урал тогда были эвакуированы многие квалифицированные руководители-энергетики. Работали без сна и отдыха.

Абрам Михайлович Маринов начинал в 1931 году в «Ленэнерго», в августе 1941-го руководил проектированием и строительством спецсооружений на оборонных рубежах Ленинграда, затем командовал электростанцией, снабжавшей энергией под бомбежками блокадный город, был ранен и в июне1942 года командирован на Урал. В Свердловске после беседы с наркомом Жимериным 33-летний энергичный, деятельный специалист был рекомендован на должность управляющего Свердловской энергосистемы.

Похожая судьба и у Ивана Ильича Бондарева, эвакуированного на Урал управляющего «Ивановскэнерго», назначенного управляющим Челябинской энергосистемы. Этот высокий улыбчивый человек оказался требовательным руководителем, и чем сложнее складывалась ситуация, тем тише звучал его голос, строже становился взгляд. На следующий день после назначения, 16 июля 1942 года, Бондарев издает приказ № 1: «…приступил к исполнению обязанностей». А уже день спустя последовал жесткий приказ № 2 — реакция на аварию на Челябинской ТЭЦ. Иван Ильич Бондарев возглавлял «Челябэнерго» все труднейшие военные и послевоенные годы, вплоть до 1948-го, когда был назначен управляющим «Донбассэнерго».

Из первых управляющих только Константин Владимирович Солнцев был выходцем из системы «Уралэнерго»: на момент назначения главой пермской энергосистемы в 1942 году он уже три года руководил Северо-Западным РЭС «Уралэнерго», а до этого возглавлял трест «Уралэлектросетьстрой». Правда, управлял Солнцев недолго, до 6 января 1943 года, а затем его перевели в Барнаул, где он и работал до конца жизни. Этого человека, прошедшего путь от электромонтера до управляющего, всегда «бросали на прорыв». Сегодня его именем названа улица в Барнауле.

Сменил Солнцева на посту в Перми Алексей Петрович Остинский. Судьба его типична для этого поколения: рано оставшись без родителей, потеряв в юности руку, он сумел выучиться и стать крупным руководителем. Остинский вложил много сил в восстановление Пермской энергосистемы в военные и послевоенные годы (до 1959 года) и запомнился сослуживцам как требовательный, но вдумчивый и демократичный управленец.

Новые энергосистемы в 1942 году были в центре внимания Государственного комитета обороны СССР и лично генералиссимуса Сталина. Нарком ежедневно докладывал руководству Комитета о состоянии энергосистем Урала. Мощность самой загруженной — Свердловской — возросла за 1943 год на 72% по отношению к предыдущему году, но, несмотря на все усилия, отрасль работала на пределе возможностей.

Из воспоминаний ветерана «Свердловэнерго» Сергея Ивановича Погоновского:

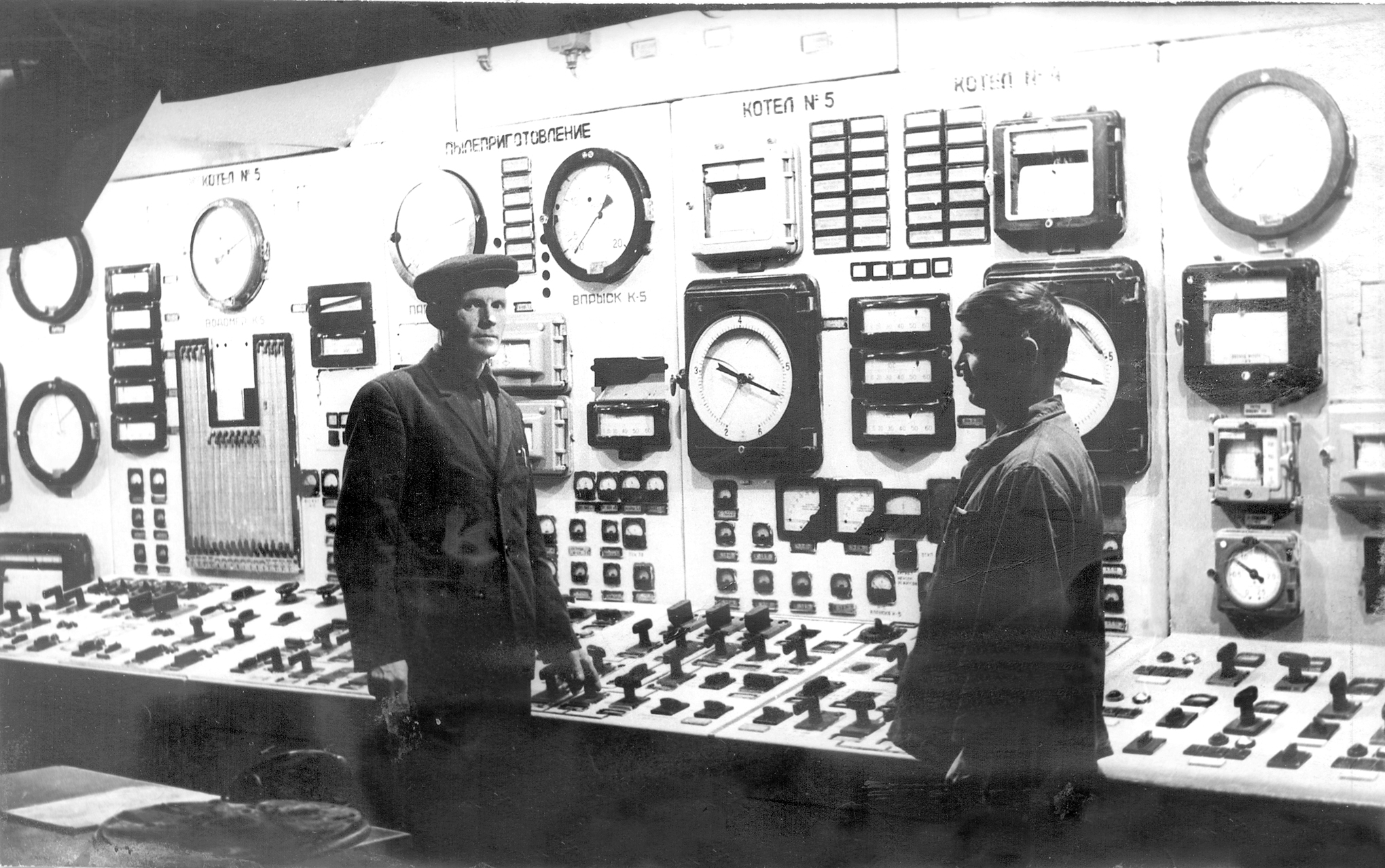

«…Частота была пульсом энергосистемы, и частотомеры стояли в кабинетах диспетчеров заводов, руководителей советских и партийных органов. Стоял такой и на столе Наркома энергетики России (Министерство было эвакуировано в Свердловск) Д. Жимерина.

Бытовая нагрузка по городам, в том числе и по Свердловску, была полностью отключена, энергия нужна была военным заводам. При повышенной нагрузке частота снижалась. В то время автоматических устройств для предотвращения развала энергосистемы при недопустимом снижении частоты не было. Только ум и решительные действия диспетчера сохраняли работу энергосистемы. Бывало, при внезапных колебаниях нагрузки частота уходила ниже предела шкалы, диспетчер «слеп». Тогда он звонил дежурному на электростанцию, запрашивал число оборотов турбины и подсчетом по формуле определял частоту. Самая низкая частота была зафиксирована по числу оборотов турбины в мою смену. Она равнялась 36,3 герца.

Работа на пониженной частоте сильно осложняла работу электростанций. Особенную тревогу вызывали тогдашние гиганты — Среднеуральская ГРЭС и Красногорская ТЭЦ. Турбогенераторы СУГРЭС по 50 МВт. Любая потеря при раздельной работе была ощутимой, поэтому на электростанции держалась особая схема: один генератор и часть линий 110 киловольт выделялись на одну из имеющихся двух систем шин 110 киловольт на открытой подстанции. Нормально выключатель между системами шин был включен. При снижении частоты ниже допустимого диспетчер давал команду отключать этот выключатель, и турбогенератор отделялся от системы. Эта мера сохраняла устойчивую работу СУГРЭС.

Хуже обстояло дело с Красногоркой. Там выделить генератор по режиму не представлялось возможным. Для обеспечения устойчивости работы этой электростанции при низкой частоте в исключительных случаях прибегали к такой мере: питание наиболее существенных электродвигателей осуществлялось от раздельно работающего генератора на СУГРЭС по цепочке высоковольтных линий длиной 100 километров. Это понижало надежность работы энергосистемы и приводило к снижению напряжения в ряде районов. Но что поделаешь? Уж больно ответственным потребителем был Уральский алюминиевый завод, который питался от Красногорской ТЭЦ.

Кроме работы на пониженной частоте были и другие трудности. Приведу пример с Урамашем. Собственная ТЭЦ обеспечивала менее половины потребности завода. Она была связана по линиям 38 киловольт с подстанциями 110 киловольт «Свердловск» и «ВИЗ», других линий от завода не было. Трансформаторы на указанных подстанциях имели разные схемы и группы соединений, поэтому даже кратковременная параллельная работа их по стороне 38 киловольт была невозможна. То есть при необходимости ремонта одной из двух линий 38 киловольт нужно было отделять ТЭЦ от завода, что ограничивало потребление завода. А он выпускал особо необходимую для обороны продукцию. Пришлось главному диспетчеру Свердловэнерго В.Ф. Новокшенову разработать специальную схему, позволяющую переводить питание Уралмашзавода с одной линии на другую без перерыва питания путем дополнительного включения в качестве сопротивления ряда других линий. Требовались очень сложные переключения, но они проводились…”

Форсированное развитие уральской энергетики протекало в тяжелейших условиях.

Примером этому служит работа «Челябэнерго» и его главного предприятия — Челябинской ГРЭС. Уже 23 июня 1941 года директор Челябинской ГРЭС выпустил приказ о наведении на электростанции «жесткой большевистской дисциплины» и о запрещении всех отпусков. Предприятие в те годы охраняли как важный военный объект: это осуществлял специальный батальон из 500 человек. На базе ЧГРЭС был создан ремонтно-механический завод для изготовления запасных частей оборудования энергетических предприятий Урала. Несмотря на низкое качество угля, ЧГРЭС выработала без ввода новых мощностей за четыре года войны 709,7 миллионов кВт/ч электроэнергии.

Из воспоминаний первого управляющего «Свердловэнерго» Абрама Михайловича Маринова:

«Однажды при небольшом расстройстве режима на одной из подстанций вся Уральская энергосистема от Соликамска до Магнитогорска рассыпалась. Все электростанции вышли из параллельной работы. Города, заводы, транспорт остались без электроэнергии. Помню, звонит мне в это время по ВЧ-связи заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР Михаил Георгиевич Первухин, а в кабинете полная темнота, только лампочки телефонного коммутатора, и в этой обстановке докладывал ему о случившейся аварии. В течение двух-трех часов положение в энергосистеме и электроснабжение было восстановлено. О случившемся было доложено товарищу Сталину. После этого вышло решение, обязавшее руководителей энергосистем при всех условиях соблюдать нормальную (50 Гц) частоту и при необходимости ограничивать потребителей. От Свердловэнерго требовали постоянного отчета за каждое снижение частоты. Не менее строго спрашивалось и за происходящие аварийные отключения предприятий и ошибки диспетчерского персонала».

Тяжело приходилось Красногорской ТЭЦ, пущенной в 1939 году для снабжения энергией Уральского алюминиевого завода. Как выяснилось, она имела много органических дефектов и недоработок. Они мешали работать ритмично, несмотря на высокопрофессиональный коллектив, составленный из эвакуированных специалистов- москвичей, ленинградцев, донбассовцев, сталинградцев и др. Электростанцию нужно было, не останавливая выдачи энергии, реконструировать и расширять. И это было сделано. В 1941 году ее мощность составляла всего 50 тысяч кВт, а к 1944 году была доведена до 275 тысяч кВт. Прямо на месте разработали и изготовили прямоточные котлы Л. Рамзина, одного из участников создания плана ГОЭЛРО. Репрессированный, он прибывал на станцию под конвоем и руководил внедрением собственных разработок. Инженер Борис Александрович Москальков разработал и внедрил систему гидрозолоудаления на станции, чем улучшил и условия труда, и экологию. Кроме того, в годы войны построили и включили ЛЭП-110 киловольт, соединившие ТЭЦ со Свердловском.

Нелегко работалось на Среднеуральской ГРЭС, основной персонал электростанций ушел на фронт. Люди работали на износ, так же, как и агрегаты. Известен случай, когда в июле 1941 года вышел из строя котел. На его ремонт требовалось не менее 80 часов с учетом времени на охлаждение. Но рабочие не стали ждать полного охлаждению. Укутанные с головы до ног, поливаемые водой из шлангов, не дожидаясь полного остывания котла, они выполнили ремонт за 42 часа.

Очень сложно было с топливом. Вот что вспоминает диспетчер Свердловэнерго

С. И. Погоновский:

«…Большие трудности создавало положение с топливом. Зимой маршруты с углем поступали часто с перебоями. Запасы угля в бункерах, в разгруз-сараях держались под непрерывным контролем диспетчера. Они быстро «срабатывались», и тогда электростанции брали его «с колес». В такие моменты все, в том числе и диспетчеры, глаз не спускали с пути продвижения маршрута. Ведь задержка поставок топлива вызывала глубокие разгрузки электростанций. Особенно тяжелое положение было у Красногорской электростанции, так как ей из-за отдачи тепла потребителям требовалось значительно больше угля, чем, к примеру, СУГРЭС. Не раз приходилось слышать из динамика селектора голос И.В. Казачка (тогда директора Красногорской ТЭЦ): «На складе топлива нет, подходов тоже нет, запас оперативного угля на 5 часов работы». На складах имелся так называемый УГР — уголь госрезерва. Для его использования требовалось разрешение ГКО. Иногда им приходилось пользоваться.

Помню случай, самый тяжелый за все годы работы. Вечерний максимум, мороз 35-38 градусов. Частота 45 герц. Только что включены потребители, отключавшиеся для подъема частоты. Дежурный инженер СУГРЭС требует разгрузки: в бункерах котлов угольной пыли около нуля. Маршрут уже вышел из Шувакиша. Решаем держаться. Замечаю, что язычки частотомера начинают прыгать вокруг 43 герц. Частота уходит за пределы шкалы. Распоряжаюсь об отключении по графику. Вбегает управляющий Свердловэнерго А.М. Маринов: что делаешь? Отвечаю: отключаю последние очереди по графику. Отключай целыми подстанциями, требует. Такое слышу впервые, но даю распоряжение отключать выключатели всех трансформаторов Тагилу Асбесту, Нижней Туре, Кировграду. Наконец замелькали язычки на шкале частотомера. Выясняется, что на СУГРЭС из-за перерыва в топливе погасли четыре котла.

Вот уже 50 герц. Давно такого не помню. По селектору выясняется, что из-за сильного мороза отказывают привода всех выключателей на подстанциях. Целые заводы, рудники, заводы погружаются во тьму. Дежурные на всех подстанциях — женщины, чувствуется растерянность, ведь у них темно. Горят лишь все вызывные лампочки на телефонах, но отвечать некогда. Командую, даю распоряжения. Наконец включено.

Несмотря на напряженный график, оперативный персонал системы работал очень слаженно. Не помню ни одной аварии, причина которой была бы в ошибке при переключениях…”

За годы войны мощность СУГРЭС выросла с 150 до 200 тысяч кВт.

Еще одна проблема, с которой столкнулись в уральских энергосистемах, как и в целом в отрасли, стало сохранение кадровой укомплектованности. Для кадровой стабильности на энергетических объектах Госкомитет обороны принял решение, по которому рабочий и инженерно-технический персонал энергетических организаций не подлежал мобилизации. Введенный режим бронирования кадров исключал и возможность добровольного ухода на фронт.

Из воспоминаний наркома электростанций Дмитрия Георгиевича Жимерина:

«Мы столкнулись с непредвиденным: многие специалисты высшего класса, без которых электростанции работать нормально не могут, заявили о своем желании добровольно идти на фронт. Они требовали освобождения от брони, а на отказ военных комиссариатов жаловались в обкомы, крайкомы и даже в Москву. С трудом удалось разъяснить людям, что энергообъекты — предприятия особого типа. Бесперебойная их работа необходима, иначе фронт останется без оружия и боеприпасов».

Несмотря на постоянную действенную помощь руководства страны энергетикам Урала, все ремонтно-эксплуатационные ухищрения и героизм работников, единственным путем к радикальному улучшению ситуации было скорейшее строительство электростанций и ввод в эксплуатацию новых мощностей. Установленная мощность электростанций региона к началу 1943 года возросла на 36,8%. Дополнительные мощности были введены в эксплуатацию на новых Челябинской ТЭЦ, Пермской ТЭЦ № 6 и ТЭЦ Челябинского металлургического завода. Также были расширены Богословская, Закамская, Среднеуральская и Красногорская станции, что к декабрю 1943 года обеспечило увеличение мощности уральской энергетической системы на 72% в сравнении с январским уровнем. Ещё через год установленная мощность электростанций Урала и количество вырабатываемой ими энергии были в два раза выше, чем до начала Великой Отечественной войны.

Продолжая развивать энергосистему Урала, специалисты обеспечили превышение всех ожидаемых показателей: так, к началу 1945 года выработка электроэнергии уральскими станциями достигла 12,2 млрд кВ/тч (в 2,5 раза больше уровня мирного 1940 года), или 28,3% от общего количества по стране.

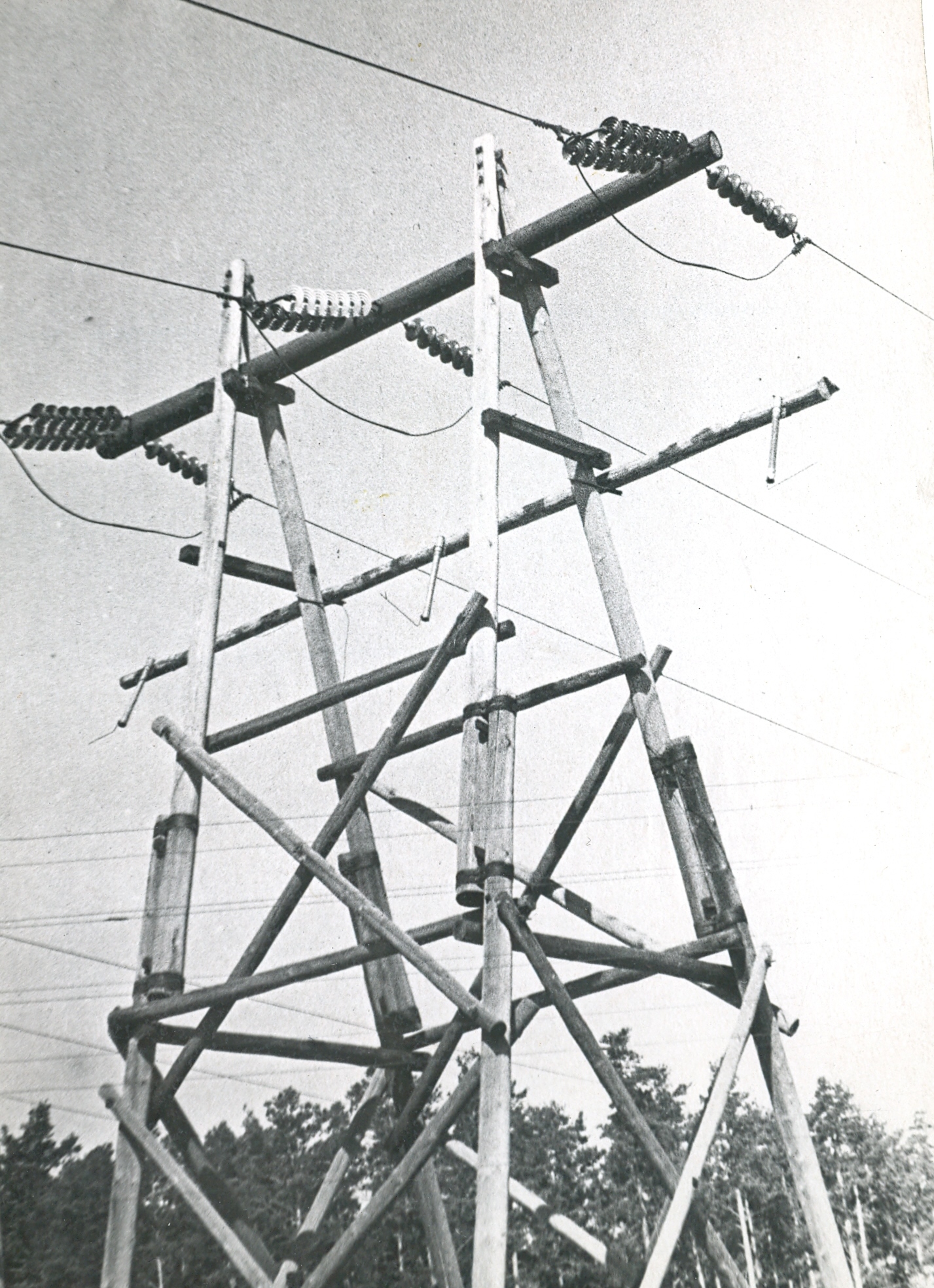

С ростом мощностей развивались и электрические сети. За время войны уральские энергетики не только дали возможность промышленным предприятиям работать на Победу в полную мощь, но и увеличили электросетевое хозяйство. К 1945 году по сравнению с 1941 годом в Свердловской области протяженность воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше увеличилась с 1185 до 1674 километров. В целом протяженность ЛЭП напряжением 110 и 35 кВ в Уральском регионе в период Великой Отечественной войны увеличилась на 34%. В период 1941 — 1945 годов уральские энергетики активно принимали на баланс новые объекты.

В повышении надежности работы энергосистем Урала большую роль сыграло широкое внедрение устройств линейной и противоаварийной автоматики. Энергетики стали использовать новые более сложные устройства релейной защиты: защиту трансформаторов, импедансные защиты линий, блокировку от качаний, устройства разгрузки по частоте, аварийным перетокам. Число устройств релейной защиты в уральских электросетях возросло с 640 до 1560 комплектов.

Трудовой подвиг уральских энергетиков был по заслугам отмечен правительством страны. Коллектив Среднеуральской ГРЭС, например, неоднократно завоевывал первенство во Всесоюзном социалистическом соревновании, ему вручали переходящее знамя Государственного комитета обороны. Среднеуральская и Челябинская ГРЭС, а также Красногорская ТЭЦ были награждены орденом Ленина. Более 800 человек в уральских энергосистемах носили тогда гордое звание стахановцев. По итогам работы отрасли в труднейшие осенне-зимние периоды 1941/42 и 1942/43 годов указом президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1943 года нарком Дмитрий Жимерин был удостоен первого ордена Ленина. Основанием для этого послужило эффективное и отлаженное функционирование генерирующих и сетевых объектов уральской энергетики. Так создавались предпосылки для уникального промышленного рывка, обеспечившего нашей стране величайшую победу над фашизмом.

Ранее «Областная газета» писала о том, что создание в регионе единого центра ответственности за надежное электроснабжение обеспечит его качество и бесперебойность.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО «Россети Урал»

Материал опубликован в рамках совместного информационного проекта «Урал — фронту. Свердловская область для Победы». Партнеры проекта: Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, Государственная корпорация «Ростех», Свердловское региональное отделение Союза машиностроителей России, Федерация профсоюзов Свердловской области, Движение Первых в Свердловской области, Управление архивами Свердловской области, Государственный архив Свердловской области, Свердловский областной краеведческий музей, Мультимедийный парк «Россия — моя история. Свердловская область».

Опубликовано в №37 (10144) от 22 февраля 2025 года.