На четырех площадках Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) в 2024 году будет представлено более 20 новых проектов, среди которых масштабная выставка Дюрера из собрания Государственного Эрмитажа, экспозиция работ Петрова-Водкина и его ученика Павла Голубятникова, а также необычный реставрационный проект «В новом свете».

Северную антресоль откроет всемирно известный график

Специалисты отмечают, что лишь небольшое количество музеев готово обозначить план на весь год, а затем четко ему следовать. ЕМИИ сделал успешную попытку в прошлом году, которую оценили и журналисты, и посетители. На этот раз музей помимо презентации проектов представил новую выставочную площадку — так называемую Северную антресоль, в корпусе на Воеводина, 5. Если вы подойдете к Каслинскому павильону и поднимите голову вверх — с правой стороны увидите этот новый камерный зал.

— Год от года мы стараемся развивать наши пространства, улучшать, делать более доступными для гостей. Теперь и Северная антресоль приведена в другой вид, хотя и раньше никто из зрителей здесь не был — одно время на этом месте располагался Центр музейной педагогики, затем сотрудники выставочного отдела, — говорит директор ЕМИИ Никита Корытин. — Это очень эстетичное пространство, поэтому нам хотелось его показать. Скоро здесь появятся мобильные перегородки, чтобы трансформировать зал под наши задачи.

Открыть зал своей выставкой выпала честь художнику Владимиру Зуеву. Об этом авторе мы писали не один раз — он живет в Нижнем Тагиле, но при этом является всемирно известным графиком, работы которого находятся у всех крупнейших собирателей гравюры — от Японии до Канады. На презентации его даже назвали уральским Дюрером, впрочем, у посетителей музея будет возможность одновременно сравнить работы нашего художника и гения Северного Возрождения.

— Владимир Зуев — большой мастер и один из моих любимейших художников, — делится Никита Корытин. — У нас в собрании есть неплохая подборка работ, в будущем надеемся ее увеличить. И насколько произведения Владимира Зуева сложны, прекрасны и значимы для нас — покажем в ретроспективной выставке «Восхождение над чёрным», которая будет состоять из двух частей.

В первой серии (в марте) представят только офортные работы, а во второй (в конце апреля) — гравюры и ксилографии. Проект будет включать произведения, отражающие весь творческий путь автора, а это более 40 лет.

Владимир Зуев: от ювелирного калибра до широкого размаха

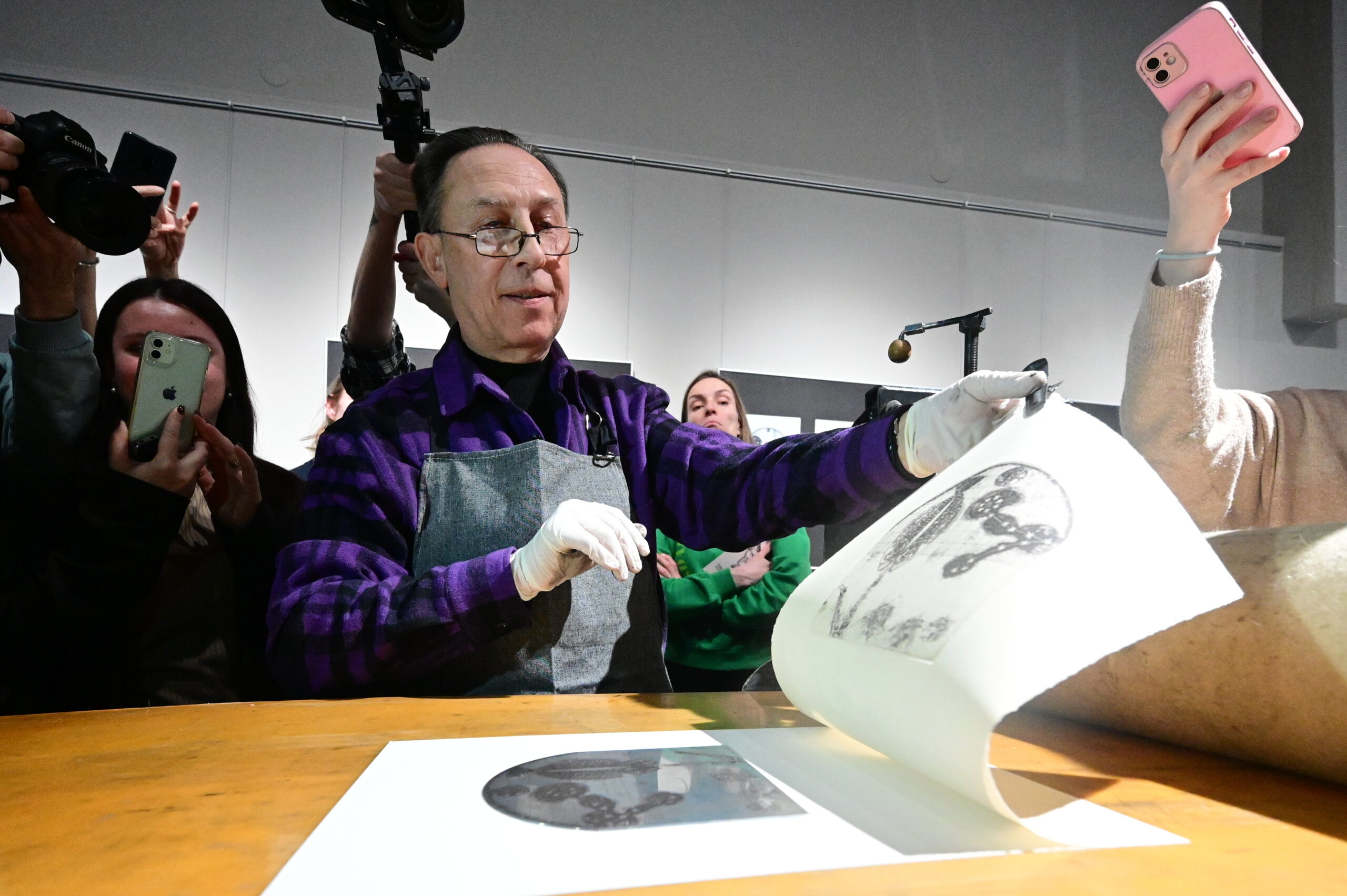

На презентацию нового пространства ЕМИИ — Северной антресоли — приехал художник Владимир Зуев, который представил несколько своих работ, а также провел для зрителей эксклюзивный сеанс печати офорта.

— Спасибо директору ЕМИИ Никите Корытину за респект — за возможность открыть своими работами такое пространство. Зал еще будет оформляться, пока сложно представить, но на выставке здесь разместится 50 гравюр, — рассказывает «ОГ» Владимир Зуев. — Я очень рад, что экспозиция будет разделена на две части, это очень мудрое решение, поскольку работы не потеряются в общей массе и не пропадут необходимые акценты.

— Знаем, что по произведениям на выставке можно будет проследить весь ваш творческий путь. Но все-таки по какому принципу отбирались работы?

— Первая часть — миниатюрная графика, почти ювелирная работа. Вторая – большой формат, где можно «потанцевать» в другом масштабе. Тематика самая разная — литература, музыка и даже балет. Будут и полуабстрактные вещи и отдельные сюжеты, которые бы мне хотелось воплотить.

— На мастер-классе по офортной печати вы создали гравюру из серии «Зодиак» — 12 работ цикла представили на предпоказе, позже их увидит и широкий зритель. Когда они были сделаны?

— Эта серия — часть международного проекта, который проходил в 2019 году в Китае, в городе Чэнду. Один китайский коллекционер предложил 12 художникам из разных стран — Японии, Мексики, Бельгии, России и других — создать свои 12 знаков. На цикл у меня ушел целый год, все остальные проекты на этот период я отложил. В итоге у мастеров получилась очень любопытная подборка. К сожалению, из-за пандемии задуманного финала проекта не состоялось — мы должны были встретиться на заключительной выставке. Но по итогу была издана большая монография.

— В чем ваша идея для этого проекта?

— Те, кто хорошо знакомы с моим творчеством, знают, что я постоянно работаю с женскими образами. Эта серия не стала исключением: женские силуэты соответствуют знакам Зодиака. Также на каждой гравюре вы можете увидеть арку — часть звездного неба. Ну и еще один момент — любой персонаж в моей гравюре направлен на зрителя, как артист на сцене, с гравюры он будто вступает в диалог со зрителем. Надеюсь, зрители уловят эти нюансы.

История фарфора России и тагильский хит

В апреле в здании музея на Воеводина, 5 также откроется выставка фарфора «От завода Гарднера до империи Кузнецовых». Проект — полностью фондовый, то есть музей на основе только своей коллекции, без привлечения партнеров, покажет всю историю развития фарфора в России. В июне эту выставку сменит проект к 90-летию со дня рождения художника Геннадия Райшева.

— Это значимая фигура в развитии изобразительного искусства в уральском макрорегионе. В Ханты-Мансийске есть музей имени Геннадия Райшева, и мы с нашими партнерами из Государственного художественного музея Ханты-Мансийска, чьим филиалом является музей Райшева, придумали отдельный проект, связанный с этим художником, — говорит Никита Корытин.

А уже в ноябре нас ждет очень любопытный проект — впервые в одном выставочном пространстве можно будет увидеть работы Кузьмы Петрова-Водкина и его ученика Павла Голубятникова. Известно, что наследие петербургского художника Павла Голубятникова сохранилось только в Нижнем Тагиле. Мастер погиб в блокаду, но его жена сумела вывезти работы в эвакуацию в Нижний Тагил, а затем подарила их Нижнетагильскому музею ИЗО. В ЕМИИ рассказывают, что они долго ждали возможности сделать такой проект, ведь Голубятников был самым верным последователем Петрова-Водкина. Помимо коллекций Екатеринбурга и Нижнего Тагила, работы для экспозиции предоставит Русский музей.

За шедеврами Эрмитажа и «ирбитским чудом»

Еще одна площадка, где зрителей будет ждать несколько очень ярких экспозиций, – центр «Эрмитаж-Урал». На презентации выставочного плана особо отметили разнообразие проектов, созданных на основе коллекций Государственного Эрмитажа.

— Я думаю, что за ближайшие 10-15 лет мы посмотрим Эрмитаж во всем его многообразии — со всеми отделами и ключевыми проектами. И в этом году мы запланировали очень интересные экспозиции, — отмечает Никита Корытин. — Осталось только решить, какое произведение мы привезем на выставку одного шедевра из собрания Эрмитажа в октябре, пока еще идут переговоры.

А уже 10 апреля открывается первая часть выставки Альбрехта Дюрера. Да, этого мастера тоже покажут двумя частями. В музее поясняют, что это небольшая хитрость, поскольку по нормам графику выставлять дольше 2,5 месяца нельзя, а для такой экспозиции это, конечно, очень мало. Поэтому зрителям посчастливится подряд увидеть два самодостаточных проекта. В Екатеринбург привезут крупнейшие серии Дюрера «Апокалипсис», «Страсти Христовы» и знаменитые «мастерские гравюры»: «Меланхолия», «Рыцарь, смерть и дьявол» и «Святой Иероним в келье».

С апреля по июнь в «Эрмитаж-Урале» представят выставку памяти основателя Ирбитского государственного музея ИЗО — Валерия Карпова, в 2024 году ему бы исполнилось 75 лет. Валерий Андреевич собрал не только прекрасную коллекцию западно-европейской и отечественной гравюры, но и сформировал серьезное собрание живописи уральских художников второй половины XX века. Эту коллекцию часто называют «ирбитским чудом», и уральскую ее часть можно будет увидеть в Екатеринбурге.

— Наша выставка — это будет фактически полностью снятое здание Музея уральской живописи в Ирбите. Еще примерно половина работ будет добавлена из фондов, — говорит директор ЕМИИ. — Я вынужден признать, что эта коллекция нисколько не хуже нашей. Некоторые художники были близкими друзьями Валерия Андреевича, и не только продавали произведения в коллекцию, но и жертвовали музею.

Новый свет знаменитых картин

Еще один интересный и важный проект — «В новом свете» связан с реставрацией. Суть в том, что в постоянных экспозициях будут появляться только что отреставрированные произведения. Рядом с работой зрители увидят дополнительные материалы, где будет показано, как картина выглядела «до» и информацию о том, что именно делали специалисты, чтобы вернуть ей должный вид.

Одну из таких работ уже можно увидеть в корпусе на Воеводина, 5 — это полотно «На стройке Уралмаша» (1932) Самуила Адливанкина.

— Эту картину вы могли видеть на выставке, но раньше она была совершенно потухшая. Холст износился, были большие утраты, потертости, краска облупилась. Но самое значительное — это загрязнение, — говорит Ольга Горнунг, заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства. — А после расчистки картина буквально ожила — стала свежей, яркой, проявились детали, которых раньше вообще не было видно.

Произведения после реставрации будут внедряться в экспозиции каждые три месяца.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге подвели итоги арт-дуэли «Тагильский худграф против Екатеринбургского Шадра».

Опубликовано в № 41 (9852) от 27 февраля 2024 года.