Если бы в год юбилея Бажова Камерный театр Объединенного музея писателей Урала не поставил что-то из бажовских сказов, это было бы удивительно. Что называется — предначертано, сам Бог велел. Но он поставил. И все-таки удивил, потому что из литературного наследия Павла Петровича выбрал то, что, кажется, невозможно инсценировать, — сказ «Ермаковы лебеди».

Если вы читали этот сказ давно или не открывали вовсе — откройте. И лучше начать читать его вслух, чтобы даже попытки не было пробежать сюжет «по диагонали». Это не скоростное чтение. Правда, сюжет, взятый (или придуманный Бажовым) из детства-юности знаменитого впоследствии атамана Ермака, можно рассказать за минуту-две. Только сюжет в данном случае не сам по себе ценен, хотя и про красивое — про лебединую верность. Ценно слово, каким сказано. Оно у Павла Петровича в сказах в принципе особенное, фольклорное. Но в истории про Ермака и лебединую верность это уж вообще — поэзия, чародейство, волхвование.

«…Выбрался на Туру, а там гуляй по сибирским рекам, куда тебе любо. По Иртышу-то вон, сказывают, до самого Китаю плыви — не тряхнет! На словах-то вовсе легко, а попробуй на деле — не то запоешь! До первого разводья доплыл, тут тебе и спотычка. Столбов не поставлено и на воде не написано: то ли тут протока, то ли старица подошла, то ли другая река выпала. Вот и гадай, — направо плыть али налево правиться? У куличков береговых небось не спросишь и по солнышку не смекнешь, потому — у всякой реки свои петли да загибы и никак их не угадаешь». Такое мастерам художественного слова читать надо, «на словах». «А попробуй на деле», поставить на сцене — почти по Бажову: «не так запоешь!».

Иронизирую, хотя если серьезно — надо «снять шляпу» перед создателями спектакля (инсценировка Полины Коротыч, режиссер Антон Морозов), дерзнувшими превратить в действо эту поэзию. Они даже усложнили себе задачу — отказались от той части повествования, где речь о ратном подвиге Ермака, открытии и освоении Сибири, то есть отказались от сюжетной, действенной части. Оставили именно про лебединую верность. А там событий немного. Как в детстве спас Васютка, будущий атаман Ермак, лебединые яйца, и выросли из них два лебедя. Как в юности полюбила возмужалого Васютку соседская Аленушка, да тот уже войском командовал, не до женитьбы — «не по такой дороге семейно ходить да детей ростить». Вот и вся коллизия. Но грустный бажовский посыл «Вот пара была, да гнезда не свила» Камерный театр превращает в высокую лирику — порой мистическую, мифологическую.

Здесь мало слов — больше чувства. Драматический в основе своей театр использует приемы жестового, теневого театра, чтобы рассказать историю взросления-возмужания Васютки-Ермака и историю любви, которой не суждено будет увенчаться счастьем.

В сценическом варианте бажовского сказа появляются герои, которых нет в первоисточнике, — персонажи уральского фольклора и мифологические образы. Есть даже объяснение этому. «Лес как дом» для Васютки, звучит в спектакле, и рядом с главным героем появляются Медведь, Гора, Лес и Река, даже… Три сестры на Великом Полозе. Выдумка на уровне мистики. Образы-символы. В общении с ними, силами могучей природы, и мужает Василий, становится атаманом Ермаком.

В спектакле — богатая, живописная пластика. Говорящая (хореографы Валентина Луценко и Максим Петров). В иных эпизодах и слов не надо. Но когда они есть — это чаще всего не прямые цитаты «из Бажова», придуманы специально для спектакля, но — бажовские по стилистике. У постановочной команды и актеров был даже консультант по уральскому диалекту.

— Для усиления образов в спектакль вели некоторые особенности местного произношения, — рассказывает филолог Александра Тихомирова. — Причем литературную норму речи соблюдают те, кто исполняет роль волшебных существ: Лес, Гора, Река. Они говорят, как нам привычно. А вот люди — Васютка, Аленушка, баушка — говорят так, как говорили на Урале носители традиционного сознания: горняки, сплавщики, кормщики, крестьяне. Они говорят на уральском диалекте и отражают в своих образах характерные черты народа…

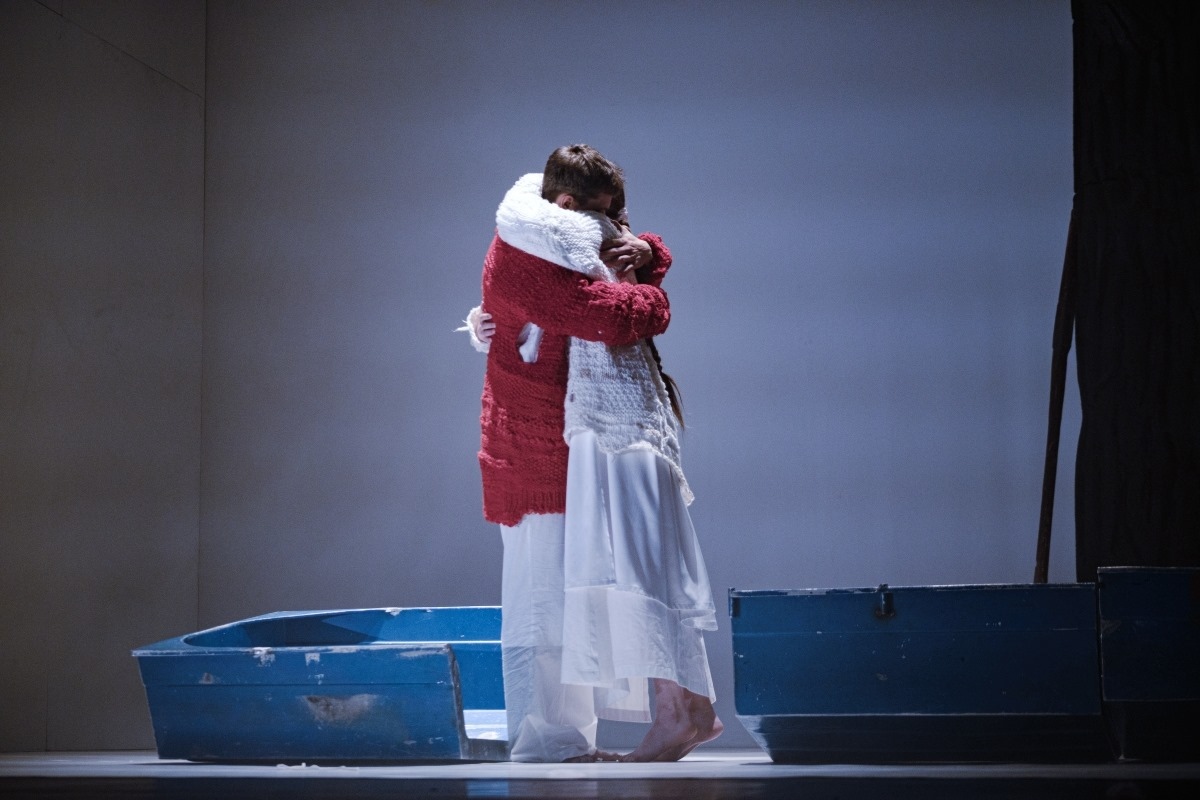

Звук, как и пластика, — важнейшая составляющая спектакля, если не главная. Речь, диалект, манера говорить создают волшебных (в том смысле, что чуть над реальностью), особенных героев: Васютка и Аленушка, ровно по Бажову, — лебедин и лебедушка. «Гнезда не свили», зато дуэт — поэтическое сердечное волхвование двоих — возникает. А общую, сказовую атмосферу создают звуки леса: гулкое, тревожное эхо удара в шаманский бубен, вспорх птичьих крыльев, плеск воды, даже — звук шагов по воде (композитор и саунд-дизайнер Никита Никитин).

Павел Бажов, в силу завораживающей сказовой стилистики, — не очень сценичный автор, особенно для драматической сцены. Адекватные интерпретации его возникали либо в музыкальном театре, либо в кинематографе, где подкреплялись музыкой или киночудесами. Камерный театр ОМПУ в этом смысле рискнул. Но, поняв-почувствовав фольклорную экзотику бажовского слога, нашел неожиданные средства ее передачи и воссоздал бажовское чародейство, народную обрядовость и мистику.

Рискнул и выиграл театр еще в одном. Бажов обычно воспринимается как бытописатель горнозаводского уральского мастерства. Про любовь — никак или совсем мало. В сказе «Ермаковы лебеди» главный пафос тоже — о ратной доблести Ермака. Сердечные чувства вроде бы даже помеха ей. Но, купировав первую часть истории и сосредоточившись на второй, театр — даже с печальным финалом гибели Аленушки — создал дивный сказ о человеческой любви и верности. Сродни лебединой.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что в Серовском театре драмы покажут спектакль про Перевал Дятлова.

Опубликовано в №243 (10054) от 29 октября 2024 года.