В номере «Областной газеты» от 7 мая 2024 года в разделе «Документы» опубликован Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской области за 2023 год. Ранее он был представлен Законодательному собранию Свердловской области. При подготовке доклада были использованы публикации «Областной газеты». Приводим текст доклада полностью.

Год сплочения

Минувший год отмечен важными датами. И первая из них — 30-летие Конституции Российской Федерации. Выступая в мае на XI Петербургском международном юридическом форуме, Председатель Конституционного суда РФ Валерий Дмитриевич Зорькин отметил несколько значительных вех в истории нашей страны, когда Основной закон имел очень существенное значение для государства и его граждан.

«В этом году исполнится 30 лет с момента принятия Конституции в 1993 году. И конечно, это было нелёгкое время. Страна практически в тот период оказалась на грани гражданской войны. И в этом плане Конституция выполнила выдающуюся роль фактически как фактора, который примирял стороны и выступал своеобразным общественным договором. Время, прошедшее после этого, подтвердило эту роль Конституции», — сказал он.

Тридцать лет назад многие из нас голосовали за Основной закон, играющий главную роль в жизни каждого гражданина России и наполненный многими ценными статьями. В то же время часть жителей страны не помнят обсуждения и голосования за Конституцию, по которой мы живём.

Среди них ребята, встречавшие её 30-летие в окопах и блиндажах, в госпиталях и на пограничных заставах. Но Конституция создала основу, на которой государство смогло сплотиться в тот момент, когда потребовалось защитить Русский мир — мир, существующий на протяжении столетий и помогающий нам понять ценности, на основе которых наши многочисленные поколения людей жили и растили детей.

Ребята с Урала в условиях боевых действий показали, что для них Родина и семья, трудовой коллектив и боевое братство — те скрепы, которые помогают на передовой. «Это другая Россия. Настоящая», — сказали сотрудницы компании «Сима-ленд», побывавшие в подразделениях группировки «Центр», развёрнутых на луганских, исконно русских землях, за возвращение которых сражаются военнослужащие из нашей области.

Настоящая Россия опирается на историческую память, которую начали забывать даже в учебниках. Благодаря поправкам в Конституцию, принятым в 2020 году, появились актуальные строчки о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, а также обеспечивает защиту исторической правды. И мы должны обязательно помнить, какой ценой завоеван мир дедами и прадедами в годы Великой Отечественной войны.

Ещё одна ключевая дата — 75-летие Всеобщей декларации прав человека. Раздавались голоса о том, что мы должны отказаться от неё, что она навязана Советскому Союзу. Но очень важно сохранить наше участие и поддержку этого, по сути, главного международного документа сегодня, потому что он стал возможным благодаря Великой Победе советского народа. Ведь Декларация принималась после чётких и точных формулировок, зафиксированных по итогам Нюрнбергского процесса.

Этот документ стал результатом компромисса мировых держав, который в настоящее время необходим всем государствам и всему человечеству, оказавшемуся в тревожном состоянии из-за деградации международного права.

Выступая 4 декабря 2023 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, Президент России Владимир Владимирович Путин ясно обозначил свою позицию по этому поводу: «Как вы знаете, Россия вышла из состава ряда международных правозащитных организаций. Однако это не означает, что мы отказываемся от принципов, заложенных в Декларации. Напротив, готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнёрами, находить решения для формирования эффективной, справедливой, равной для всех системы обеспечения прав человека».

Кому-то может показаться, что это высокие слова, имеющие вес разве что для политиков и правозащитников, а от народа они далеки. Но именно эти документы значимы для человека. Когда я на Всемирном русском народном соборе в Москве слушала выступление начальника Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Дмитриевича Харичева, в котором он охарактеризовал состояние нашей страны и общества, то поняла, что не будь этих главных для нас, указанных в Основном законе и международном праве позиций, государство могло бы не иметь того состояния, в котором мы находимся сейчас. И первые три составляющие опираются на те постулаты, которым мы следовали веками и которые внесли в нашу Конституцию: Суверенитет, Сплочение Общества вокруг Президента России, семья и семейные ценности.

И касается это каждого. Для меня символом российской семьи в этом году стала семья Тихановых из Арамили. Рано утром глава семьи, инвалид 1-й группы, идёт собирать алюминиевые банки и сдаёт их. Все денежки приносит своей жене, с которой они вместе едут за пряжей. Раз в месяц привозят связанные бабушкой носки в наш офис. Мы передаём их тем, кто едет на передовую.

Когда весной случился пожар в Сосьве, по просьбе жителей этого северного посёлка мы отдали носки им. Потом у нас попросили носочки для полевых госпиталей. И снова раз в месяц туда привозят яркие, цветные носки: «Для раненых, — считает бабушка Надя, — нужны именно такие».

А есть ещё одна наша землячка, пенсионерка из Новоуральска, которая направила накопленные денежки для закупки лекарств в наш 354-й военный госпиталь. И теперь на дорогих мазях и гелях медперсонал не экономит.

Несколько десятков баночек с овощной икрой и мясной тушёнкой ушло от ещё одной пенсионерки из села Кунарское Богдановичского района.

Они не просят, чтобы о них писали в газетах. Они просят, чтобы довезли до ребят, – и это обычные жители Свердловской области, наши уральцы.

Десятки тонн грузов собирают они землякам. Только по зову сердца, только по долгу души… Это и есть сплочение и семейные ценности, которыми были заполнены наши будни в ушедшем году.

Но были и другие примеры. Горькие, не всегда понятные человеку и общественности, когда нам вместе – властям, гражданскому обществу и государственному правозащитнику – приходилось восстанавливать справедливость. Об этом традиционный доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Итоги года: динамика и структура обращений

В 2023 году к Уполномоченному по правам человека в Свердловской области, сотрудникам её аппарата, адвокатам и профессиональным юристам, ведущим бесплатный приём населения по договорам о сотрудничестве с государственным правозащитником, и на «горячую» телефонную линию, созданную после начала частичной мобилизации, обратились 41 832 человека (48 294*). (* В скобках указаны соответствующие данные за 2022 год.)

Были проконсультированы лично Уполномоченным 3 628 (4 130) человек: 679 человек — на рабочем месте, 276 — в ходе личных приёмов населения в Екатеринбурге и муниципальных образованиях, 2 673 — посредством телефонной связи и социальных сетей, в том числе по вопросам мобилизации.

В 2023 году поступило 2 190 письменных обращений от участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Положительно решено 34 % всех поступивших обращений.

Основная часть всех обращений (38 %) была с «горячей» линии. Предлагаемая заявителю маршрутизация с последующим сопровождением позволила сократить сроки рассмотрения обращений и увеличить число положительно решённых по существу вопросов, с которыми обращались участники СВО и члены их семей. При этом отпала необходимость последующей подачи гражданами письменных обращений.

Тематика обращений от участников специальной военной операции и членов их семей:

24 % – денежные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции;

20 % – содействие в поиске военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену;

13 % – вопросы охраны здоровья и оказания медицинской помощи;

12 % – содействие в демобилизации по различным причинам.

В три раза увеличилось количество обращений по вопросам исполнения судебных постановлений в отношении участников специальной военной операции и работы службы судебных приставов.

В шесть раз возросло количество жалоб по вопросам социальной защиты семей военнослужащих в связи с потерей кормильца.

На том же уровне осталось количество обращений по вопросам предоставления кредитных каникул, а также вопросам предоставления социальных гарантий и компенсаций членам семьи, выплаты пособий на детей, выплаты алиментов на содержание детей.

На встречах, совещаниях, в том числе по видеоконференцсвязи, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области взаимодействовала с 10 553 (10 541) обратившимися.

2 146 человек (2 128) были приняты сотрудниками аппарата Уполномоченного.

181 человек (264) проконсультированы адвокатами и профессиональными юристами. Такие консультации были востребованы у слабослышащих людей, в работе с которыми привлекались сурдопереводчики, а также у лиц, нуждающихся в оперативной юридической консультации по экономическим делам.

Число устных правовых консультаций, которые дали сотрудники аппарата по телефону, увеличилось и составило 10 548 (8 897).

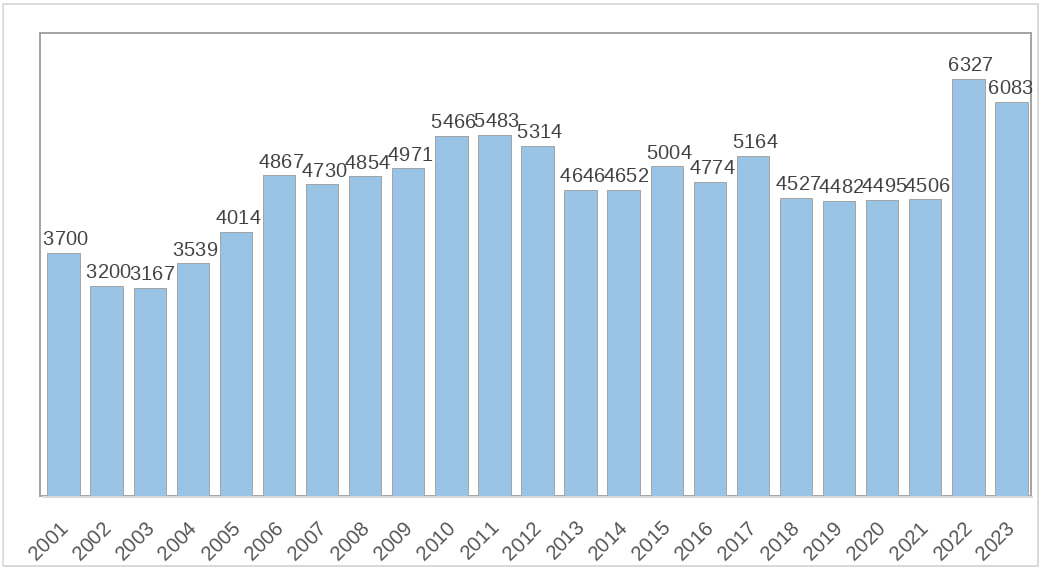

Общее количество письменных обращений, поступивших на рассмотрение Уполномоченного по правам человека в отчётном году, – 6 083 (6 327). 39 % поступивших обращений решены положительно.

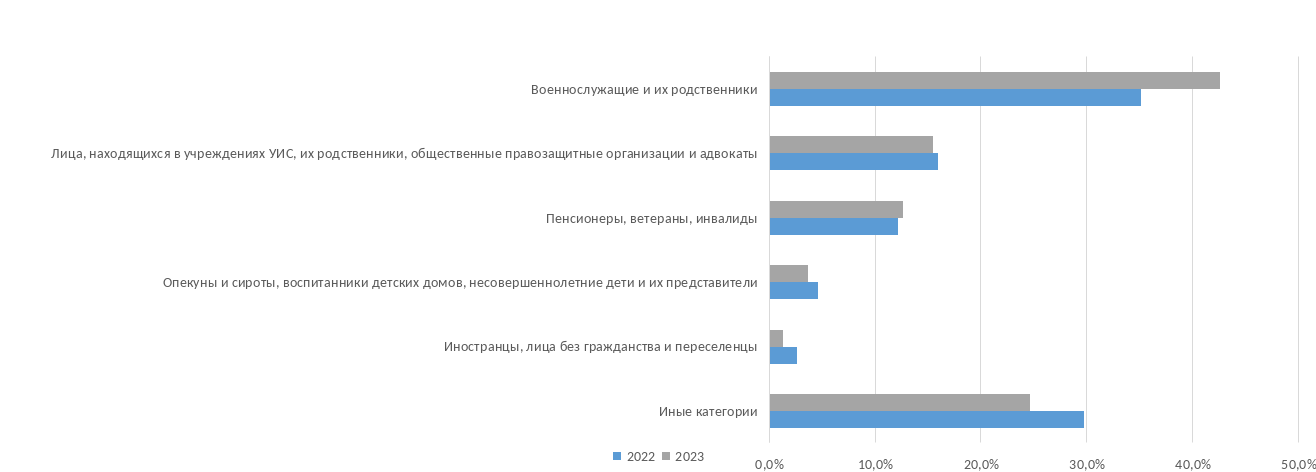

Незначительно (на 0,5 %) увеличилось число обратившихся к Уполномоченному людей, относящихся к социально незащищённым слоям населения – пенсионеры, ветераны и инвалиды, – количество обращений, поступивших от них в 2023 году, составило 12,6 % (12,1 %).

Незначительное снижение, по сравнению с прошлым годом, количества обращений от лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, их родственников, общественных правозащитных организаций и адвокатов – 15,4 % (15,9 %). Объясняется это сокращением контингента осуждённых.

Снизилось почти в 2 раза количество жалоб от иностранцев, лиц без гражданства и переселенцев.

Пятая часть всех поступивших жалоб связана с нарушениями социальных прав граждан – 20,2 % (19,6 %), из них 10,6 % (10,8 %) обращений относятся к нарушениям жилищного законодательства, 1,7 % (1,9 %) обращений касаются нарушения трудовых прав.

О нарушении права на защиту семьи, материнства и детства поступило на 0,6 % обращений больше, чем в 2022 году, – 3,7 % (3,1 %). В связи с нарушением права на социальное обеспечение, получением мер социальной поддержки, социальных гарантий и социального страхования – 4,2 % (3,8 %) обращений.

На треть снизилось количество обращений по вопросам защиты экономических прав, вопросам землепользования и проблем кредитования. Объясняется это принятием Федерального закона от 13 июля 2020 года № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым установлены дополнительные требования к деятельности кредитных потребительских кооперативов и расширены надзорные функции Банка России. Закон принят во исполнение поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина, которые он дал по итогам выступления члена президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2019 года.

Сохранилось на уровне прошлого года количество обращений по вопросам деятельности правоохранительных органов.

Количество обращений по вопросам защиты политических прав и свобод и жалоб на защиту права на благоприятную окружающую среду и пользование природными ресурсами также не изменилось по сравнению с прошлым годом.

В 1,5 раза увеличилось количество вопросов, касающихся нарушения права на исполнение судебных решений. И на четверть уменьшилось количество жалоб на справедливое судебное решение.

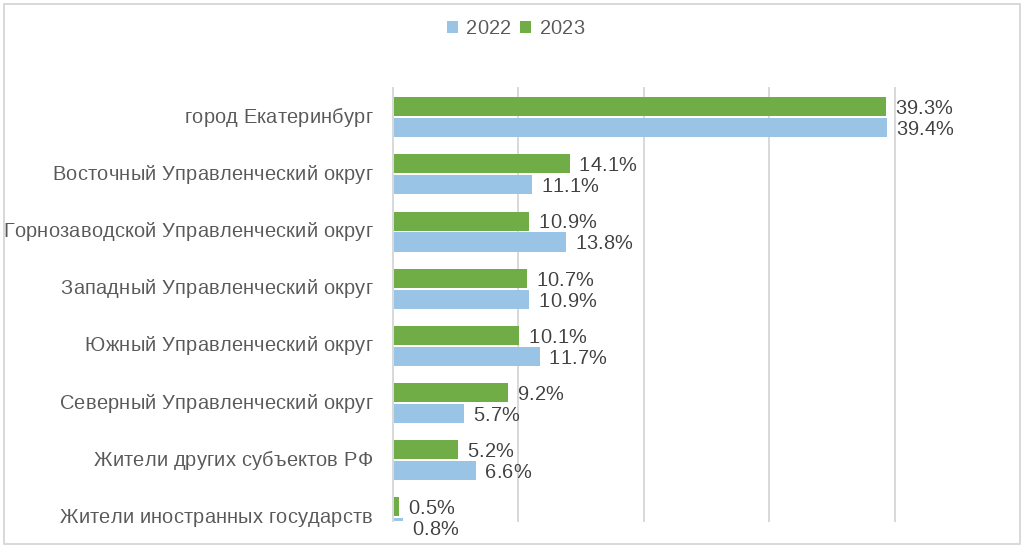

Количество жалоб от жителей Екатеринбурга осталось на уровне прошлого года – 39 % от всех обращений.

По управленческим округам Свердловской области наблюдается снижение примерно на четверть числа обращений из Горнозаводского управленческого округа, являвшегося лидером в прошлом году, и на столько же увеличилось количество обращений от жителей Восточного управленческого округа.

Количество обращений из Южного и Западного управленческих округов осталось на уровне прошлого года.

Количество письменных обращений граждан

По территориям в % к общему количеству

По категориям граждан в % к общему количеству

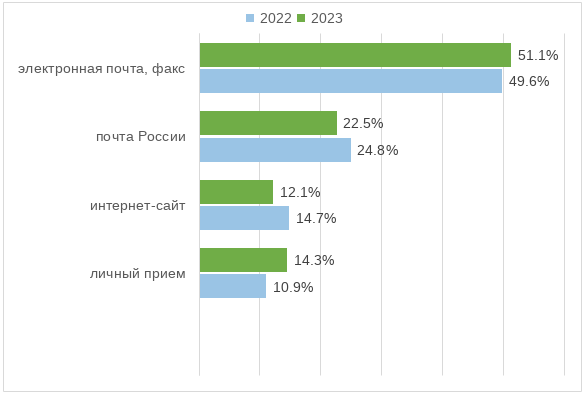

По способу подачи обращений в % к общему количеству

Структура тематики письменных обращений в 2022–2023 гг. в % к общему количеству

ТЕМА ГОДА

Горящие точки на карте

На карте пожаров Средний Урал в 2023 году стал самой горячей точкой. В нашем регионе сильнейший пожар произошёл в Сосьве: на его тушение были брошены все силы, но стихия уничтожила жилые дома и находившееся на территории посёлка лечебно-исправительное учреждение № 23 ГУ ФСИН России по Свердловской области, в котором содержались больные ВИЧ (из ЛИУ-23 были эвакуированы 240 осуждённых).

Выезд Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в Сосьву и беседы с пострадавшими позволили реально оценить ситуацию, понять, насколько велики масштабы бедствия и как безвозвратны потери. Люди рассказывали не только о сгоревших домах, имуществе, но и с болью говорили о личных утратах – фотоальбомах, запечатлевших былое и лица тех, кого уже не вернуть.

Огромный груз взяли на себя работники социальной сферы – они составляли социальные паспорта пострадавших, выявляли их нужды. Работники сферы ЖКХ восстанавливали водопроводные сети, энергетики решали проблему временных источников электроснабжения, дорожники и строители оперативно работали на своих участках.

На передовых рубежах, как всегда, был Российский Красный Крест. Волонтёры храма святого Георгия Победоносца из с. Кашино привезли генераторы для многодетных семей, Фонд святой Екатерины и компания «Сима-ленд» отправили две фуры с садовым инвентарём. Магазины привозили товары и продукты для погорельцев, шли машины с гуманитарным грузом из Санкт-Петербурга и Пермского края, других регионов. Беда нас сильно объединила.

Благодаря позиции Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева удалось многое сделать для пострадавших уральцев. За пять дней были произведены все выплаты, своевременно оказана материальная помощь, и что очень важно – людям предоставили новое жильё. За счёт регионального бюджета были построены уютные дома: спустя полгода жители Сосьвы уже могли отпраздновать новоселье.

ЛИУ-23 было полностью уничтожено огнём. Погибших и раненых, к счастью, не было. Осуждённых этапировали в исправительные колонии ИК-3 и ИК-16 в г. Краснотурьинске. Как только новость о пожаре стала известна государственному правозащитнику, она сразу же поехала туда, чтобы выяснить состояние осуждённых, проходивших лечение. Сотрудник аппарата Уполномоченного С. Н. Санников 6 раз выезжал в каждую из колоний, где были размещены осуждённые из сгоревшей ЛИУ-23, для оказания им содействия.

Когда выяснилось, что у женщин, содержавшихся в учреждении, сгорели все личные вещи, Уполномоченный организовала сбор помощи. И гуманитарный груз с новыми вещами, обувью, средствами личной гигиены был им доставлен. Особую поддержку оказали преподаватели и сотрудники Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Пожары происходят из года в год. Лесопожарный сезон длится у нас почти семь месяцев – с апреля по сентябрь, и к концу лета выгорают уже десятки тысяч гектаров. Тревожная статистика Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу (Рослесхоз) свидетельствует: на землях лесного фонда Свердловской области было зафиксировано 1 030 лесных пожаров на общей площади более 350 тысяч га (в 2022 году было 602 пожара на площади 14 тысяч га). При этом 68 % (694 возгорания) возникли по вине человека, если точнее – из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Для сравнения отметим, что по вине местного населения на Ямале произошло 7 % лесных пожаров, а в ХМАО – Югре – 20 %.

Прошедший год показал, как разрушительны природные возгорания, какой огромный вред они причиняют не только окружающей среде и экономике региона, но и людям, лишившимся жилья и имущества, утратившим документы, оказавшимся без средств к существованию.

Тема лесных пожаров и их последствий оказалась настолько значимой в плане обеспечения безопасности человеческих жизней, что Уполномоченным было принято решение обсудить эту проблему с представителями природоохранных ведомств, науки и гражданского общества.

9 октября 2023 года в рамках XV Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале» государственный правозащитник Свердловской области провела круглый стол, посвящённый защите прав пострадавших от пожаров граждан, а также профилактике природных возгораний.

Мы рассмотрели ситуацию, связанную с ежегодными лесными пожарами на Среднем Урале, разгул стихии в Сосьве и Шайдурихе, взаимодействие государственных структур с органами местного самоуправления и волонтёрами при тушении пожаров, ликвидацию их последствий. Особое внимание уделили состоянию законодательства в этой сфере, направлениям его совершенствования и вопросам юридической ответственности.

Уполномоченный благодарна принявшим участие в обсуждении проблем министру природных ресурсов и экологии Свердловской области Д. М. Мамонтову, председателю комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного Собрания Свердловской области С. В. Никонову, начальнику Департамента лесного хозяйства по УрФО О. Н. Сандакову, заместителю начальника ГУ МЧС России по Свердловской области В. Ю. Казакову, и. о. директора ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» И. М. Секерину, заведующему кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета профессору С. В. Залесову, представителям прокуратуры Свердловской области, науки, прессы и некоммерческих организаций.

На встрече Д. М. Мамонтов представил доклад о правовом регулировании процесса противопожарного обустройства населённых пунктов как одной из мер соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Отвечая на вопросы участников круглого стола о причинах пожара в Сосьве, министр отметил, что этот пожар нельзя считать лесным, поскольку он произошёл в населённом пункте, но на масштабы пожара, несомненно, повлияло размещение отходов лесопроизводства и лесоматериалов в неустановленных местах. Оценку же площадей лесных пожаров и причинённый лесам ущерб, по его мнению, на данный момент проводить ещё рано. В 2022 году в государственном лесном фонде произошло 1300 возгораний, однако такой интенсивности пожаров и количества пострадавших, как в текущем году, ранее не отмечалось.

О. Н. Сандаков рассказал о профилактической работе с местным населением по предупреждению природных пожаров. Он подчеркнул, что основной причиной возгораний является нарушение правил пожарной безопасности, и пяти из десяти лесных пожаров просто могло не быть, если бы население соблюдало эти правила. В 2023 году по результатам патрулирования инспекторы лесничеств выявили в Свердловской области 246 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, что на 53 % больше, чем в 2022 году, возбуждено 95 дел, наложено 80 административных штрафов. По фактам возникновения лесных пожаров в органы дознания МЧС передано 957 материалов, возбуждено 16 уголовных дел, установлено 2 виновника лесных пожаров.

С. В. Никонов сообщил о законотворческой деятельности депутатского корпуса и внимании, уделяемом вопросам защиты и охраны лесов. По его мнению, органам публичной власти и надзорным ведомствам следует заниматься вопросами эффективного расходования средств, выделяемых на обеспечение пожарной безопасности. В частности, он рассказал об итогах проведённой в августе 2023 года проверки, выявившей в муниципалитетах некомплектность технических средств для тушения пожаров. Депутат обратил внимание на недопустимость размещения лесоматериалов и отходов лесопроизводства в ненадлежащих местах и подчеркнул важность строительства в Свердловской области предприятий по переработке отходов.

Представитель Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры А. А. Аникин проинформировал о состоянии законности в сфере охраны лесов от возгораний, а доцент Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева Е. Ю. Гаевская рассказала о видах юридической ответственности за нарушение правил лесопожарной безопасности и путях развития административного права в этой части. По мнению представителя юридической науки, в законодательстве необходимо ужесточить ответственность за умышленный поджог леса.

Большой интерес участников вызвало выступление профессора УГЛТУ С. В. Залесова, который проанализировал причины высокой горимости свердловских лесов в этом году и внёс предложения по минимизации в будущем ущерба от возгораний. Он рассказал о противопожарном обустройстве городов, причинах торфяных пожаров и мероприятиях по их предотвращению, научно обоснованных предложениях по организации предприятий, утилизирующих лесные отходы, стимулировании арендаторов лесных участков в проведении лесоохранных мероприятий.

Участники круглого стола отметили, что в профилактике и ликвидации природных возгораний важную роль играет гражданское общество. В дискуссии его представляли президент АНО «Уралроспромэко» Ю. В. Корнеева, председатель Свердловского регионального отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» И. Ж. Тлеубаев и член Экспертного совета по законодательству о страховании при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку, председатель Союза страховщиков «Белый Соболь» С. А. Смирнов.

Честное обсуждение возникших проблем, анализ оперативной обстановки, предложения по улучшению межведомственного взаимодействия в пожароопасный период и при ликвидации последствий природных возгораний позволили сделать выводы и внести следующие предложения в адрес органов публичной власти в Свердловской области.

- Представители науки, анализируя причины большого количества лесных пожаров в Свердловской области в 2023 году, обратили внимание на то, что их объективная причина – это изменение климата. «В течение трёх лет наблюдался недостаток осадков. Кроме того, мы отмечали контрастность температур: днём было жарко, ночью – холодно. Это имеет огромное значение с точки зрения пожарной обстановки… Ещё одна причина – низкая противопожарная культура населения», – объяснил доктор сельскохозяйственных наук профессор С. В. Залесов.

С начала пожароопасного сезона в Свердловской области в местных средствах массовой информации (СМИ) размещаются материалы с лесопожарной пропагандой, проводятся просветительские акции, и в сравнении с другими регионами показатели неплохие. Однако в соседней Тюменской области они намного выше. Так, в соседнем регионе есть договорённость с управлениями образования, и уроки по пожарной безопасности в лесах проводятся в каждой школе (поэтому их более 6 тысяч, а в Свердловской области – 168). Также в Тюменской области уделяют больше внимания трансляции видеороликов на противопожарную тематику (5 тысяч показов, а на Среднем Урале – около 2,5 тысячи).

В продолжение этой темы О. Н. Сандаков, с которым согласились все участники дискуссии, рекомендовал для снижения количества пожаров по вине населения возродить практику подворового обхода и индивидуальных бесед с местным населением. Необходимо разъяснять людям опасность поджигания сухой травы, разведения костров на собственном участке в мангале и бочке и посещения лесов во время особого противопожарного режима. Прозвучало и ещё одно, очень важное предложение – делать достоянием гласности случаи привлечения к административной ответственности местных жителей – виновников пожаров, назначенного им наказания и предъявляемой к возмещению суммы причинённого материального ущерба.

- Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Д. М. Мамонтов предложил усилить меры по противопожарному обустройству участков, примыкающих к лесным массивам. И хотя в целях нераспространения природных пожаров на территории населённых пунктов создаются противопожарные минерализованные полосы, следует делать акцент на противопожарном обустройстве участков, которые расположены вблизи лесного фонда. Именно с этих территорий пожар идёт в леса.

- Особого внимания заслуживают и земельные участки, относящиеся к бывшим сельскохозяйственным угодьям. Не секрет, что в Свердловской области большое число таких земель, и они не используются по целевому назначению, зарастают деревьями и кустарниками. Здесь также необходимо проводить противопожарное обустройство, и собственников таких земельных участков следует обязать проводить соответствующие мероприятия.

- Профессор С. В. Залесов предложил взять на особый контроль и увеличить патрулирование в лесничествах, подверженных повышенной рекреационной нагрузке в местах массового посещения граждан, и лесничествах, где зафиксировано наибольшее количество природных пожаров. Он также предложил увеличить количество лесников, отметив, что в Свердловской области в настоящее время их всего 1 200, а когда-то было 16 000.

- Представители природоохранных структур поддержали предложение об обучении всех глав муниципальных образований по программе «Организация тушения пожара» и обучение волонтёров навыкам тушения возгораний с обязательным оснащением этих лиц ранцевыми опрыскивателями. Также они предложили организовать в каждом муниципалитете пункт инвентаря для ликвидации пожаров. К сожалению, проводимые в августе 2023 года проверки на местах показали некомплектность технических средств тушения возгораний.

- Участники круглого стола сочли необходимым обратить внимание органов государственной власти Свердловской области на противопожарное обустройство населённых пунктов. УГЛТУ проводит такие работы в УрФО на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. В Свердловской области, к сожалению, они не запланированы.

- Ущерб от пожаров растёт ежегодно, однако доля застрахованных свердловчанами домов и иных строений крайне низкая. Всего лишь 5 % граждан принимают решение о страховании своего имущества (в среднем по России – 7 %). И поскольку страхование – дело добровольное, выход из ситуации видится лишь в повышении уровня финансовой грамотности населения.

- В деле тушения пожаров и предотвращения их распространения чрезвычайно важна своевременная информация об источнике возгорания. Между тем диспетчерская служба лесной охраны в Свердловской области даже не имеет своего телефона. Этой службе необходим выделенный номер, чтобы граждане могли оперативно сообщать о случаях возгорания лесов, минуя звонок в министерство по чрезвычайным ситуациям и другие структуры. В настоящее время о природных пожарах люди сообщают в МЧС, а оттуда звонок передаётся в лесоохрану, у которой нет прямого контакта с лицом, обнаружившим пожар и способным ответить на вопросы специалиста о месте и ситуации в данный момент. Теряется дорогое время.

По итогам круглого стола его участники отметили, что усилиями сотрудников МЧС, лесоохраны и волонтёров лесные пожары удаётся тушить. Эти люди – настоящие герои. Жаль только, что в СМИ явно недостаёт публикаций, посвящённых их подвигу.

Но областные власти не забывают о них. 7 ноября 2023 года губернатор Евгений Куйвашев направил из бюджета региона более миллиона рублей на выплаты добровольцам, которые помогали бороться с лесными пожарами. Средства распределены между теми, кто добровольно принимал участие в борьбе с огнем в уральских лесах и помогал ликвидировать чрезвычайную ситуацию регионального масштаба с 5 мая по 1 июля 2023 года.

А с 1 октября по поручению главы региона зарплаты сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств были увеличены: выделены дополнительные деньги на повышение размера индексации окладов с запланированных 5,5 % до 10,9 %.

При этом, формируя бюджет Свердловской области на 2024 год, депутаты Законодательного Собрания поддержали решение губернатора дополнительно направить почти 80 миллионов рублей на зарплату лесничим региона. Сверх запланированной суммы предусмотрено 5,4 миллиона рублей на приобретение лесопожарного оборудования и снаряжения, а 7,3 миллиона рублей – на закупку запасных частей для ремонта лесопожарной техники.

Беда, сплотившая уральцев

Уже с первых дней после пожаров люди стали обращаться к Уполномоченному с просьбой оказать любую помощь. 27 апреля государственный правозащитник выехала в п. Сосьва вместе с управляющим Северным управленческим округом Свердловской области Е. Ю. Преиным и провела личный приём погорельцев.

У местной жительницы Ж. (обращение № 23-13/1563) при пожаре полностью сгорел дом и все вещи, в том числе переданные деньги за погибшего сына, воевавшего в составе частной военной компании (ЧВК), а второй её сын был на реабилитации после полученного ранения в зоне специальной военной операции (СВО). Уполномоченный оказала содействие во внесении пострадавшей семьи в список получателей мер региональной поддержки, которые выработал Губернатор Свердловской области. Также заявительнице передали гуманитарную помощь, которую привезли Уполномоченный и её общественные помощники из благотворительной организации при храме Георгия Победоносца в с. Кашино.

Стоит отметить, что стихийное бедствие объединило гражданское общество. Неравнодушными к трагедии в посёлке оказались и люди из других регионов России. Так, гуманитарную помощь в размере 75 тысяч рублей погорельцам передал житель Санкт-Петербурга, который сам её и привёз. Такой же поступок совершили несколько пермяков и сотни жителей разных городов Свердловской области. До глубины души Уполномоченного тронула отзывчивость уральцев: погорельцам помогали все, даже старшеклассники.

По итогам рабочего визита Уполномоченный провела пресс-конференцию в информационном агентстве «Интерфакс-Урал», где отметила, что первоначально после пожара настроения в Сосьве были упаднические. Потом, когда люди увидели, что начались восстановительные работы и их никто не оставит наедине с бедой, появилось желание остаться и действовать. Люди попросили садовый инвентарь: понимали, что без картошки сложно. Тогда две фуры от компании «Сима-ленд» прибыли через Таёжный в Сосьву.

Оперативно действовали дорожные рабочие, строители, энергетики, а нотариусы работали без вознаграждения. Фонд святой Екатерины привёз всё необходимое для проживания погорельцев у родных и близких, предприниматели доставили электрогенераторы, региональное отделение Российского Красного Креста прислало помощь от населения, работали волонтёры движения «Мы вместе». Благотворительные фонды, в частности «Забота и помощь детям», постоянно информировали Уполномоченного о сборе гуманитарной помощи для поддержки семей с детьми, пострадавших во время пожара (№ 23-12/505 и другие).

Шёл нескончаемый поток вещей и предметов, крайне необходимых тем, кто лишился всего в одночасье. Значительную помощь погорельцам из посёлков Сосьва, Таёжный, Висим, д. Неустроева и с. Байкалово оказали депутаты Законодательного Собрания Свердловской области.

Конечно, при таком количестве пострадавших не всегда всё получалось гладко. Уполномоченному после выезда в Сосьву предстояло решить проблемы людей, обращения от которых продолжали поступать.

Семья пенсионеров М. (№ 23-13/1666) оказалась не информирована о порядке оказания мер поддержки и попросила государственного правозащитника посодействовать в получении компенсации за сгоревшее жильё. Уполномоченный незамедлительно связалась с заведующим организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа Ю. Г. Колесниченко, чтобы он помог организовать личный приём семьи специально созданной комиссией для внесения в списки граждан, чьё жильё сгорело или стало непригодным для проживания после пожара. В результате люди получили то, что им причиталось.

Много недовольства возникло вокруг ограничений при оказании мер поддержки тем пострадавшим, кто застраховал свои дома. Погорелец Р. (№ 23-12/441) через Совет регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Свердловской области передал Уполномоченному письмо, в котором сообщил, что его дом в Сосьве полностью сгорел. Заявитель проинформировал орган местного самоуправления о своём выборе меры поддержки в пользу строительства нового частного дома. Однако после получения страховой выплаты до мужчины было доведено, что сумма, заложенная на возведение нового дома, будет уменьшена на сумму страховой выплаты.

Действительно, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 01.06.2023 № 389-ПП «О мерах поддержки граждан, проживавших в жилых помещениях, утраченных или ставших непригодными для проживания в результате пожаров, произошедших в апреле 2023 года в поселке городского типа Сосьва Сосьвинского городского округа, посёлке Таёжный Махнёвского муниципального образования, деревне Неустроева Ирбитского муниципального образования» размер единовременной выплаты подлежит уменьшению на сумму страхового возмещения за утраченное жилое помещение, выплаченную собственнику утраченного жилого помещения в рамках договора имущественного страхования.

В СМИ стало формироваться мнение, что «люди, застраховавшие свои дома, помогли государству сэкономить», «люди, которые не платили налоги, не оформляли землю в аренду, не страховали жильё, получат в собственность новенькие, с иголочки, квартиры и дома. Правда, не все, а только те, кому повезло стать погорельцем в нужном месте и в нужное время», «основанием для оказания государством помощи стала не гражданская ответственность или заслуги, а своевременный пожар. А страховать имущество и вовсе оказалось невыгодно – многолетние вложения не окупились» («Российская газета – Экономика УрФО» № 159 (9104) от 20 июля 2023 года).

Уполномоченный дала свой комментарий для данной статьи, в котором отметила, что государство взяло на себя ответственность за оказание помощи каждому пострадавшему гражданину. Поэтому во время ЧС не должно быть дискриминации погорельцев по какому-либо признаку, в том числе по их отношению к своим конституционным обязанностям. Для людей, которые не платили налоги или не вносили платежи за аренду земли, законами предусмотрены соответствующие санкции, и они неотвратимы, в силу чего не должно быть допущено «двойного наказания». Не стоит забывать, что цель компенсации – дать человеку возможность восстановить то, что утрачено. А страхование – это не мера ответственности, а право человека, средство защиты имущества и возврата потерянного. Уменьшение размера компенсации, предоставляемой государством, на сумму страховой выплаты обусловлено именно этими соображениями, а ни в коей мере не желанием сэкономить деньги.

Ещё одним большим бедствием по масштабам потерь стал пожар в с. Шайдуриха, который уничтожил более 40 домов и строений. При оказании мер поддержки люди столкнулись с похожими проблемами, что и сосьвинцы.

Семья Ф. обратилась (№ 23-13/2484) к Уполномоченному с довольно распространённой проблемой: 12 июля в результате крупного природного пожара сгорел их дом. По документам его жилая площадь составляла 33 квадратных метра, однако при покупке дома и до возгорания семья пользовалась кухонным пристроем к нему, который не был учтён должным образом в свидетельстве о праве собственности на недвижимость. В подтверждение своих слов заявители представили исчерпывающие доказательства существования пристроя до его уничтожения.

Ситуацию осложняло то, что меры социальной поддержки пострадавшим от пожара людям Правительство Свердловской области могло оказать только по зарегистрированным жилым объектам. Поэтому из-за неузаконенных построек размер компенсации мог быть значительно ниже положенного.

Чтобы этого избежать и защитить жилищные права погорельцев, Уполномоченный обратилась к Невьянскому городскому прокурору с предложением рассмотреть возможность защиты их законных интересов в судебном порядке.

После этого надзорное ведомство предъявило в районный суд исковые заявления об установлении факта владения и пользования жилым помещением для дальнейшего расчёта выплаты погорельцам уже с наличием пристроя, а также о признании права собственности на землю. Все требования прокурора были удовлетворены – заявитель получил компенсацию за сгоревший дом в полном объёме.

Помимо крупных пожаров, в Свердловской области было очень много локальных, где сгорел один или два дома. Однако механизм оказания помощи таким погорельцам совсем другой: уже нет компенсации за сгоревшее жильё, в скором порядке не возводится новый дом, люди вынуждены проходить долгую процедуру признания дома аварийным и вставать на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении, а местные власти ищут свободное жильё манёвренного фонда.

«А чем мы отличаемся от других? Почему другим оказывается помощь быстрее и эффективнее, чем простым погорельцам или жителям аварийных домов?» – пишут люди в своих обращениях.

С одной стороны, это справедливые замечания. Уполномоченный разделяет точку зрения, что нельзя «отменять» другие беды населения, но и не стоит смешивать проблемы между собой в поисках справедливости. Механизмы защиты прав погорельцев и граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье, разные, и государственный правозащитник держит обе темы на особом контроле. Несомненно, есть противоречие в оказании помощи тем, у кого дом сгорел «в нужном месте», и другим пострадавшим из-за природных возгораний. В этих случаях помощь может быть оказана адресно. И мы ищем такие варианты.

Так, к Уполномоченному обратилась семья С. из пгт. Пышма (№ 23-13/2693), где 27 июля сгорел многоквартирный дом, после чего она направила запрос в местную администрацию. В своём ответе и. о. главы Пышминского городского округа А. А. Варлаков сообщил, что решением муниципальной комиссии по жилищным вопросам принято решение о предоставлении семье погорельцев трёхкомнатной квартиры.

Другая семья, М. (№ 23-13/2044), пострадала в результате пожара в с. Байкалово 25 апреля. У них сгорели два дома, приусадебное хозяйство, скот, надворные постройки. Уполномоченный попросила главу Байкаловского сельского поселения оказать все возможные меры поддержки, вплоть до рассмотрения вопроса в восстановлении дома либо предоставления денежной компенсации. По итогам семье М. выплачена материальная помощь из резервного фонда Правительства Свердловской области и выражена готовность в предоставлении жилого помещения манёвренного фонда. Кроме того, заявители проинформированы о возможности заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (возведения дома) во внеочередном порядке, также пострадавшая семья выразила благодарность благотворительному фонду за гуманитарную помощь в виде продуктового набора…

Мы все сопереживали этому горю. Опыт Сосьвы и других пострадавших территорий наглядно продемонстрировал, что наше общество стало очень чутко относиться к стихийным бедствиям и готово поддержать погорельцев в трудную минуту. Уполномоченному звонили абсолютно разные люди не только из Свердловской области, но и из других регионов страны, и спрашивали, чем они могут помочь. А многие приезжали в офис государственного правозащитника без звонка: однажды утром пришла жительница Екатеринбурга и передала тёплые вещи для шайдурихинцев. Уполномоченный уверена, что без помощи никто из погорельцев не останется.

Но лучше пожар предупредить. Перед выдачей Губернатором Свердловской области Е. В. Куйвашевым ключей от новых квартир и домов Уполномоченный побывала в Сосьве и пообщалась с её жителями. Только один человек остался неудовлетворён объёмом оказанной поддержки. Его дом был построен на две трети, но не зарегистрирован, в связи с чем ему выплатили компенсацию, которая, с его точки зрения, не соответствовала размеру убытка. Тогда представитель главы региона в Сосьвинском ГО Е. Ю. Преин на период ликвидации последствий возгорания предложил возместить сумму из другого фонда.

Пожары выявили одно важное нарушение законодательства у нескольких граждан – беспечность в регистрации жилья и земельных участков, иногда полное отсутствие документов на них. Но беда пришла – отворяй ворота. Если нет бумаг, то только особая позиция Губернатора и общественников позволила оказать помощь всем пострадавшим.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

ЖКХ. В зоне повышенного внимания

Вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг, растущие тарифы, признание домов аварийными и переселение из них жителей в разумные сроки, соблюдение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья в местах проживания, перспективы газификации территорий традиционно поднимались жителями региона перед Уполномоченным.

Центральной темой года стала социальная газификация населённых пунктов Свердловской области.

Люди довольны. В своих обращениях к Уполномоченному благодарят Президента России и Губернатора Свердловской области за возможность газифицировать жилые помещения. До 2022 года жители полностью выполняли работы за свои средства, после этого им частично (90 %) компенсировались расходы. По инициативе главы региона Е. В. Куйвашева внедрён новый механизм получения субсидии с частичным освобождением от затрат: в результате в 2023 году льготники стали чаще обращаться в управления социальной политики по месту жительства с заявлением о перечислении субсидии организации, с которой они заключили договор на газификацию.

Теперь расчёты с подрядными организациями напрямую стали осуществлять управления социальной политики, а собственнику оставалось добавить только недостающую сумму. Такой порядок расчётов за работы по газификации оказался востребованным среди льготной категории граждан, о чём свидетельствует факт увеличения количества заявок на частичное освобождение от затрат в 2023 году почти в 5 раз по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на успешность реализации в Свердловской области программы по социальной газификации, жители обращались за помощью к Уполномоченному, если самостоятельно решить возникающие на этапе газификации вопросы не получалось в силу различных обстоятельств.

В 2023 году завершена работа с обращением жительницы Верхней Салды Ш., проживающей в частном доме вместе с сыном-инвалидом (№ 22-13/2894).

Ещё в конце 2022 года она пожаловалась Уполномоченному на акционерное общество «ГАЗЭКС», которое в одностороннем порядке изменило условия ранее заключённого с ней договора, продлив срок подключения и пуска природного газа в её жилище. Заявительница также сообщила, что вложила все сбережения в постройку котельной и приобретение газового оборудования. Поэтому в сложившейся ситуации покупка дров для неё стала бы непосильным финансовым бременем.

Для решения проблемы Уполномоченный обратилась с просьбой провести проверку по заявлению местной жительницы и дать правовую оценку действиям газовиков в прокуратуру Нижней Салды, поскольку договор был подписан с ИП Чанчиковым Г. В., осуществляющим свою деятельность на другой территории. В надзорном ведомстве установили факты заключения договора о подключении и переносе срока его исполнения в связи с большим количеством заявок.

По результатам прокурорской проверки, в том числе с выездом на место, начались работы по монтажу трубопроводов и газового оборудования. В повторном письме заявительница рассказала, что котельная, отопление и газовая плита в её доме успешно функционируют.

«Татьяна Георгиевна, через две недели, как я Вам написала, приехал представитель прокуратуры, а на следующий день и газовая служба, началась работа трубопроводов и газового оборудования. Спасибо Вам огромное за помощь и поддержку!»

Обращались к Уполномоченному и граждане с просьбой о содействии в решении вопросов о переносе точки подключения на границе земельного участка, неисполнении АО «ГАЗЭКС» условий о подключении, невыполнении АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования дома к сети газораспределения. От жителей поступали запросы на получение информации о порядке действий по подключению домовладений к газораспределительным сетям или перспективах газификации территории.

В этой связи хотелось бы порекомендовать Министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области совместно с главами муниципальных образований подготовить разъяснительную информацию для жителей о перспективах газификации конкретной территории и порядке подключения домовладений к сетям газораспределения, разместив её на доступных сервисах и в альтернативных источниках (газеты, стенды и т. д.).

Другое нововведение – расширение в Свердловской области с 1 января 2024 года списка льготников при реализации программы социальной газификации. К ним добавляются работники бюджетных учреждений, проживающие в городах, участники специальной военной операции и члены их семей. Изменения внесены Законодательным Собранием Свердловской области в Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области».

Участникам СВО, а также совершеннолетним членам их семей предоставлена льгота на подключение к газовым сетям. В частности, это компенсация 90 % затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений. Благодарю депутатов Законодательного Собрания Свердловской области за расширение пакета мер поддержки для участников СВО.

Приоритетной в 2023 году стала и тема безопасности газового оборудования в частных и многоквартирных домах (МКД). В соответствии с нормами Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ (ред. от 18.03.2023 г.) «О газоснабжении в Российской Федерации» для создания безопасных условий эксплуатации газового оборудования в домах техобслуживание и ремонт газовых плит передаются газораспределительным организациям.

Отныне техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в одном доме вправе осуществлять только одна специализированная организация. Поправки призваны повысить безопасность использования газа и усиливают надзор за соблюдением требований по техобслуживанию газового оборудования. Избежать обязательного заключения договора на техническое обслуживание станет сложнее.

Кроме того, поправки позволяют усилить контроль за состоянием вентиляционных и дымовых каналов в жилых домах: их неработоспособность – одна из основных причин несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту, и повод для обращения к Уполномоченному.

Решая квартирный вопрос

Важнейшей задачей для государства остаётся расселение граждан из аварийного жилья. Правительством РФ принято решение о продолжении программы по переселению в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2024 года, на следующие 5 лет.

В настоящее время Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области готовит изменения в действующую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в которую планируется включить дома, признанные аварийными после 01.01.2017 г. Значит, ожидания людей на переезд в благоустроенное жильё будут оправданы.

Радует темп, в котором наш регион не первый год подряд ликвидирует непригодное жильё. Работы идут в рамках региональной адресной программы, которая является частью национального проекта «Жильё и городская среда».

При всех сложностях, возникающих на этапах перевода жилых помещений в статус аварийных, Свердловская область почти в полтора раза перевыполнила плановые показатели, обеспечив тем самым опережающее финансирование расселения Фондом развития территорий.

В 2023 году расселён наибольший за последние пять лет объём аварийного жилья. По данным заместителя Губернатора Свердловской области С. В. Швиндта, за время действия региональной программы с 2019 года расселено 15,7 тысячи человек, это на 60 % больше запланированного, а расселяемая площадь составила 247 тысяч квадратных метров – это на 40 % выше плана.

Таким образом, тема ликвидации аварийного жилфонда на территории Среднего Урала продолжает оставаться одной из социально значимых, а вопросы, касающиеся безопасности людей и качества их жизни, – приоритетными для руководства региона.

Безусловно, такое системное внимание к программе переселения позволит обеспечить комфортным и современным жильём наших граждан. Однако при очевидных положительных тенденциях и результатах реализации программ по расселению Уполномоченный считает необходимым уделять должное внимание проблемам, которые из года в год сохраняются и требуют от органов власти различного уровня принятия своевременных мер по их решению.

Жители традиционно жалуются Уполномоченному на бездействие органов местного самоуправления по своевременному признанию домов аварийными; нарушение процедуры проведения межведомственной комиссией оценки состояния жилого дома (жилого помещения); несоблюдение сроков переселения, в том числе неисполнение судебных решений, состоявшихся в пользу человека и обязывающих администрацию муниципального образования предоставить благоустроенное жилое помещение в установленный срок во внеочередном порядке; установление неразумного срока для переселения.

В работе у Уполномоченного находится обращение жительницы Качканара Д., в котором она заявила о ненадлежащем состоянии аварийного многоквартирного дома на улице Октябрьской, 19 (№ 23-13/1953).

При изучении жалобы Уполномоченный направила запрос в мэрию для получения исчерпывающих документов о статусе указанного дома – решения межведомственной комиссии о признании его аварийным, а также соответствующего постановления со сроком расселения дома. Из ответа и приложенных к нему материалов стало известно, что дом признан аварийным согласно постановлению администрации Качканарского городского округа от 9 июля 2021 года. Срок расселения определён до 1 июля 2030 года.

Заявительница сообщила о том, что дом имеет признаки, свидетельствующие об опасности его разрушения, а столь длительный срок говорит о затягивании процесса переселения жильцов. Эта информация была доведена Уполномоченным до прокурора города Качканара К. А. Портнягина, который инициировал проверку по заявлению местной жительницы. В ходе неё доводы Д. всецело подтвердились: прокуратура установила, что постановление городской администрации не соответствует принципам разумности в части установленного срока отселения граждан, что создаёт опасность для их жизни и здоровья ввиду наличия реальной угрозы обрушения и разрушения несущих конструкций здания.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города Качканара опротестовал муниципальный правовой акт, но по результатам рассмотрения протеста нарушения устранены не были. В связи с этим прокурор города направил в Качканарский городской суд административное исковое заявление с требованием о признании постановления администрации Качканарского ГО незаконным ввиду несоответствия принципам разумности в части установления срока отселения граждан, проживающих в указанном многоквартирном доме, а также с требованием о возложении на администрацию Качканарского ГО обязанности установить разумные сроки отселения жителей дома.

Исковое заявление рассмотрено, требования удовлетворены. Решением Качканарского городского суда постановление администрации Качканарского ГО в обозначенной части признано незаконным, на мэрию возложена обязанность устранить допущенное нарушение путём установления разумных сроков отселения.

В аналогичных обстоятельствах оказался житель Нижнего Тагила С., инвалид 2-й группы, который на личном приёме обратился к Уполномоченному с просьбой о содействии в переселении в благоустроенное жильё (№ 23-13/88).

На протяжении нескольких лет мужчина добивался от местной власти внимания к проблеме ветхости дома, расположенного на ул. Боровой, однако своевременные меры по признанию его в установленном порядке аварийным на протяжении длительного времени не принимались. Признан аварийным дом был только в августе 2020 года – после вмешательства прокуратуры Дзержинского района г. Нижнего Тагила. Затягивание процесса признания дома аварийным впоследствии повлияло на невозможность проживать в нём до момента расселения, ведь срок, установленный в постановлении администрации, был отодвинут ещё на 7 лет – до 1 ноября 2027 года.

Когда С. обратился к Уполномоченному, он находился в ожидании очередного решения суда о признании незаконным постановления администрации города в части установления срока расселения граждан. Суд справедливо выносил решения в пользу жителей дома, только вот мэрия переносила каждый раз дату расселения всего лишь на три месяца.

Во время работы с обращением Уполномоченному стало известно, что по результатам обследования дома Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области его техническое состояние оценивалось как предельное, создающее угрозу для жизни и здоровья граждан, а техническое состояние фундамента, наружных и внутренних стен характеризовалось как недопустимое. То есть дом имел признаки опасности разрушения. Установленный в постановлении администрацией г. Нижнего Тагила срок расселения свидетельствовал о затягивании процесса переселения и нарушении жилищных прав заявителя.

Предлагаемые С. жилые помещения манёвренного фонда для временного проживания представляли собой комнаты в коммунальной квартире. Заявитель страдает хроническим заболеванием, при котором невозможно совместное проживание других граждан в одной с ним квартире. Поэтому предложение о размещении в жилом помещении манёвренного фонда не могло быть рассмотрено в качестве варианта временного разрешения ситуации.

Принятые Уполномоченным меры по обращению к главе Нижнего Тагила, в Министерство финансов Свердловской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, прокуратуру Дзержинского района, а также направление позиции в Ленинский районный суд Нижнего Тагила, наряду с активными действиями самого заявителя, привели к результату.

В январе 2023 года мэрия предложила С. вариант переселения в благоустроенную квартиру, расположенную в Тагилстроевском районе города. При осмотре заявителем была выявлена необходимость небольшого косметического ремонта в ванной комнате и на кухне, который администрацией был выполнен в кратчайшие сроки.

А в феврале мужчина получил ключи от долгожданного жилья и поблагодарил Уполномоченного за содействие в решении жизненно важного для него вопроса.

Другая ситуация сложилась у пожилой жительницы посёлка Ис О. (№ 23-13/674). Несколько лет она не могла получить компенсацию за снесённое жильё. На одном из личных приёмов к Уполномоченному обратился её внук Л. Он сообщил, что в 2016 году администрация Нижнетуринского городского округа признала многоквартирный дом на улице Ленина, где проживала его бабушка, аварийным из-за угрозы обрушения и постановила его снести, что и произошло в марте 2022 года. Однако спустя год мэрия не компенсировала пожилой женщине стоимость утраченного жилья.

В местной администрации Уполномоченному пояснили, что срок расселения дома был установлен до 2021 года. К этому же времени мэрия планировала выкупить квартиру О. Но в нарушение норм жилищного законодательства органы местного самоуправления не направили ей уведомление об изъятии земельного участка под домом для муниципальных нужд и не заключили соглашение о выкупе жилья и его цене.

Более того, итоговая стоимость квартиры, по отчёту администрации за февраль 2018 года, составила около 600 000 рублей. Но после сноса дома мэрия фактически лишила О. альтернативной оценки стоимости недвижимости, что также ограничило её жилищные права. В итоге выявленные нарушения послужили основанием для обращения Уполномоченного в прокуратуру города Нижней Туры.

Надзорное ведомство подтвердило все указанные факты и выяснило, что местная администрация установила новый срок для расселения дома – до 31 декабря 2024 года. Прокуратура посчитала данное постановление незаконным: по факту здания уже нет, так что расселять его не требуется. Поэтому она внесла в мэрию представление об устранении нарушений законодательства.

Чтобы ускорить предоставление пожилой женщине нового жилья или компенсации за утраченную квартиру, Уполномоченный повторно обратилась в прокуратуру города Нижней Туры с просьбой проверить исполнение выданного администрации предписания. Государственный правозащитник держит эту ситуацию на контроле и надеется, что она разрешится в пользу женщины.

С целью сохранения темпов расселения аварийного жилфонда и снижения влияния негативных факторов на данный процесс Уполномоченный рекомендует:

– органам местного самоуправления, с учётом крайне ненадлежащего состояния домов, в короткие сроки принимать решения по признанию их аварийными, а также меры по исключению таких домов из Региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД;

– министру строительства и развития инфраструктуры Свердловской области запрашивать у органов местного самоуправления информацию о домах, которые не попали в региональную программу по переселению, но расселение которых необходимо обеспечить в разумные сроки с целью принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение жителей домов комфортным и безопасным жильём;

– главам муниципальных образований обратить внимание не только на необходимость количественного увеличения манёвренного фонда жилья, но и принять меры, направленные на приведение его в надлежащее и пригодное для временного проживания состояние.

Хочется надеяться, что новые электронные сервисы, работа по созданию которых началась в 2023 году, позволят отслеживать всю необходимую информацию о состоянии многоквартирных домов, включении их в программы капитального ремонта или переселения в зависимости от степени изношенности. Уверенности в эффективности внедрения новой электронной платформы добавляет и то, что министр цифрового развития и связи Свердловской области М. Я. Пономарьков возглавил федеральную рабочую группу по созданию типовых цифровых сервисов в субъектах РФ в сфере ЖКХ на единой цифровой платформе «Гостех».

Основная задача рабочей группы состоит во внедрении целого ряда сервисов для сферы коммунального хозяйства, которые будут реализованы на новой платформе. Среди них – мониторинг физического износа МКД, подлежащих капремонту, цифровая аварийно-диспетчерская служба, публичная карта благоустройств, выставление счёта за оказанные услуги (один лицевой счёт), лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами.

Нововведения, безусловно, важные и нужные для развития сферы ЖКХ, однако необходимо задуматься о сохранении альтернативных форм доступа и подачи информации для отдельных категорий граждан.

Голоса за развитие территорий

В 2023 году меняющийся облик городов региона стал результатом совместной деятельности Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, муниципалитетов и жителей. В мае на встрече с министром Н. Б. Смирновым в офисе Уполномоченного обсуждался ход Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства городских пространств. Тогда была отмечена особая важность этой процедуры для жителей Среднего Урала, поскольку она является действенным инструментом для реализации гражданских инициатив и выражения общественного мнения.

Это лучший пример того, как должно развиваться гражданское общество. Когда решение о благоустройстве принимают не муниципалитеты, а сами люди, которые живут в своих городах и лучше знают, какие общественные места необходимо улучшить в первую очередь. Уполномоченный обращалась к жителям Свердловской области сделать свой выбор в пользу понравившейся территории и проголосовать за неё.

Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это инициатива Президента России В. В. Путина, который назвал создание и благоустройство общественных территорий одним из основных направлений государственной политики. Лучше всех в регионе голосовали жители Волчанска, Верхней Туры, Красноуфимска, Верхнего Тагила, Талицы, Верхотурья, Невьянска, Нижнего Тагила и Режа. А вот в Екатеринбурге, Алапаевске, Североуральске, Верхней Пышме, Серове, Каменске-Уральском и Верхней Салде, по оценке министра Н. Б. Смирнова, люди, к сожалению, оказались не так активны.

Вместе с тем в 2023 году в жилищно-коммунальной сфере происходили изменения, которые повлияли на рост социальной напряжённости. Значительное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) стало основанием для обращения граждан в различные инстанции, в том числе к Уполномоченному.

Большую обеспокоенность у людей вызвал факт увеличения платы с 1 января 2023 года за электроэнергию. Её размер стал определяться по одноставочному тарифу, не дифференцируемому по зонам суток, который утвердило Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 19 января 2023 года № 5-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2023 год».

Результаты рассмотрения поступивших по данной проблеме обращений граждан, а также предложения по минимизации рисков для жителей региона, возникших в результате реализации тарифной политики, были доведены Уполномоченным до Губернатора Свердловской области, который принимал необходимые меры по обращению к федеральным органам государственной власти с инициативами, направленными на снижение тарифа на электроэнергию для жителей Среднего Урала.

Анализ жалоб граждан, поступивших к Уполномоченному в обозначенный период, позволяет сделать вывод о том, что изменения в большей степени коснулись людей, проживающих в частных домах без центрального отопления, использующих зачастую для обогрева жилого помещения и решения бытовых вопросов энергопотребляющие устройства. В ходе работы с такой категорией обращений Уполномоченным совместно с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области прорабатывался вопрос о перспективах газификации домовладений с целью снижения финансовой нагрузки на потребителей в будущем.

В 2023 году люди продолжали жаловаться Уполномоченному на ненадлежащую работу обслуживающих организаций. Больше всего жалоб от жителей территорий поступило на ООО «УК Тура-инжиниринг», ООО Алапаевская УК «Виктория», ООО «Управляющая компания сервис и благоустройство – Нижняя Тура», ООО «УЖК Привилегия» (Новолялинский район, п. Лобва), ООО УЖК «Наш дом» (г. Качканар), МУП «Искра» и ООО «УК Антуфьев» (г. Нижняя Тура), ООО «Управляющая компания «Малиновка» (п. Белоярский), СНТ «Европа – 2» (г. Березовский), ООО УК ЖКХ «Сысерть», ТСЖ «МКД 24 А» (г. Нижний Тагил), ТСЖ «Чекистов» (г. Тавда).

В Екатеринбурге жители жаловались на работу ООО «УК ЖКХ Октябрьского района», ООО «Нижнеисетская управляющая компания», УК «Лазурит», ООО УЖК «АРДО», ООО «УК «Верх-Исетская», ООО «УК РЭМП УЖСК», ООО «УК «Единый стандарт», ООО УК «Гринсервис», ООО УЖК «Радомир-Инвест», ООО «УК Дом сервис Екатеринбург», СПК «ОЖЭК № 1», ПЖЭК 999.

Вопросы, которые граждане ставили перед Уполномоченным, касались порядка начисления платы за ЖКУ, качества предоставляемых услуг, задолженности, возобновления подачи электроэнергии. Однако в случае неисполнения условий договора по управлению МКД управляющей компанией жители порой не могли реализовать своё право на выбор иной организации.

Например, в такой ситуации оказались жители дома, расположенного на ул. Орджоникидзе в Сысерти (№ 23-13/436).

При рассмотрении обращения Уполномоченному стало известно, что районным отделением судебных приставов в отношении ООО УК ЖКХ «Сысерть» возбуждён ряд исполнительных производств за период 2018–2020 годов.

По результатам проверки Сысертской межрайонной прокуратурой, инициированной Уполномоченным, установлено, что на исполнении Сысертского РОСП ГУ ФССП России по Свердловской области находится сводное исполнительное производство в отношении должника ООО УК «ЖКХ «Сысерть» в пользу взыскателей – юридических лиц на общую сумму 16 981 035,73 руб.

Согласно реестру лицензий Свердловской области, многоквартирный дом, расположенный по указанному адресу, включён в перечень МКД, деятельность по управлению которыми осуществляет ООО УК «ЖКХ «Сысерть». Протоколом общего собрания собственников помещений в указанном жилом здании выбрана новая управляющая компания – ООО УК «Каменный цветок».

Судебным приставом-исполнителем Сысертского РОСП ГУ ФССП России по Свердловской области вынесено постановление о запрете совершения действий, а Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (далее – Департамент) – отказ во внесении изменений в реестр лицензий Свердловской области, находящихся под управлением ООО УК «ЖКХ «Сысерть».

С целью реализации права на выбор управляющей компании после вмешательства Уполномоченного Сысертской межрайонной прокуратурой организовано взаимодействие с районным отделением судебных приставов, в связи с чем судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о разрешении совершения действий в части внесения изменений в реестр лицензий Свердловской области.

В обращениях к Уполномоченному граждане также жаловались и на ресурсоснабжающие организации: МУП «Водоканал», АО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО «МРСК Урал», ПАО «Т Плюс». Небезосновательно заявители поднимали перед государственным правозащитником вопросы о качестве предоставляемых коммунальных услуг, перебоях в их подаче, высокой стоимости ресурсов, об устранении последствий аварийных ситуаций, в том числе приведении в первоначальное состояние дорожного полотна после восстановительных работ.

В частности, жительница многоквартирного дома на улице Мамина-Сибиряка, 193 в Екатеринбурге Б. пожаловалась Уполномоченному на то, что возле её девятиэтажки образовался полуметровый провал на тротуаре (№ 23-13/1791). Она была обеспокоена тем, что никакие меры по его устранению или ограждению приняты не были.

Уполномоченный незамедлительно обратилась в прокуратуру Октябрьского района Екатеринбурга с просьбой организовать проверку изложенных фактов, чтобы не допустить причинение вреда пешеходам. В максимально короткие сроки надзорное ведомство установило, что ответственность за возникновение ямы лежит на МУП «Водоканал». По результатам межведомственного совещания, инициированного прокуратурой при участии представителей районной администрации, рассмотрен вопрос о безопасности дорожного движения на поднадзорной территории. МУП «Водоканал» было поручено безотлагательно устранить провал на тротуаре, что и было сделано. Фотоотчёт о восстановлении участка направлен Уполномоченному.

Стоит отметить, что в ситуациях, которые требовали простого человеческого подхода и понимания, ресурсоснабжающие и управляющие компании решали вопрос во благо человека.

Связанные одной целью

Приоритетными для Уполномоченного остаются проблемы в жилищной сфере, которые ставят в своих обращениях участники специальной военной операции.

В результате взаимодействия с главой Асбестовского городского округа Н. Р. Тихоновой удалось в максимально короткие сроки решить вопрос о перерасчёте военнослужащему Л. платы за ЖКУ и приостановке её начисления до возвращения бойца (№ 23-13/1429).

В силу понятных причин мужчина не имел возможности разобраться в этом самостоятельно. В родном городе из родственников у него осталась только мама-инвалид, которая из-за проблем со здоровьем ведёт малоподвижный образ жизни и нуждается в посторонней помощи. Поэтому получить бумаги, подтверждающие факт нахождения сына в зоне СВО, женщина не смогла.

После запроса Уполномоченного в местную администрацию и военный комиссариат все необходимые документы были оперативно собраны. После чего УК «Асбест» избавила военнослужащего от платы за вывоз мусора с октября прошлого года по апрель нынешнего, а с мая эту строку из его квитанций и вовсе убрали на ближайшие полгода. Кроме того, АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» произвело заявителю перерасчёт за использованный газ по адресу его регистрации и освободило от платы за него до момента возвращения из зоны СВО.

Также при проверке государственным правозащитником установлен факт предоставления матери военнослужащего всех положенных социальных услуг, гарантий и выплат, связанных с инвалидностью.

Аналогичным образом решён вопрос о проведении перерасчёта платы за услугу «газоснабжение» матери двух мобилизованных сыновей, жительнице Сухого Лога К. Женщина обратилась за содействием к Уполномоченному по причине нахождения её сыновей в зоне СВО с октября 2022 года по настоящее время (№ 23-13/2040).

Заявительница самостоятельно написала письмо в территориальный участок АО «ГАЗЭКС» и получила отказ: действующим законодательством не предусмотрена возможность проведения перерасчёта платы за услугу «газоснабжение» в жилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учёта газа при имеющейся технической возможности, где зарегистрированы призванные на военную службу по мобилизации граждане. Поэтому газоснабжающая организация рекомендовала К. установить индивидуальные приборы учёта потребления газа. Аналогичный ответ поступил на обращение заявительницы из Сухоложской городской прокуратуры.

При этом дом, в котором проживает женщина, признан аварийным и подлежащим сносу. Установка индивидуального прибора учёта является дополнительным финансовым бременем для неё и не была бы рентабельной из-за аварийного статуса дома.

Результатом взаимодействия Уполномоченного с генеральным директором АО «ГАЗЭКС» В. В. Боровиковым стала договорённость о поиске альтернативного варианта выхода из проблемы. В итоге компания произвела перерасчёт платы за услугу «газоснабжение» по ранее представленным матерью военнослужащих документам.

Понимая повышенную социальную значимость этого вопроса для участников спецоперации, АО «ГАЗЭКС» приняло решение производить перерасчёт платы за газ в связи с отсутствием граждан по месту проживания из-за участия в СВО. Такие обращения без требования о подтверждении отсутствия технической возможности установки приборов учёта газа могут подать сами бойцы или члены их семей.

Уполномоченный выражает благодарность генеральному директору АО «ГАЗЭКС» за неформальный, человеческий подход к оказанию помощи родственникам военнослужащих.

Не остаться без воды

Одна из центральных тем года – организация водоотведения и обеспечение граждан надлежащей коммунальной услугой «водоснабжение» в территориях области.

Ранее на эту и ряд других проблем в коммунальной сфере пожаловались жители с. Захаровское Камышловского района (№ 23-13/2209). В своём заявлении они попросили Уполномоченного разобраться в правомерности начисления платы за вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) при отсутствии выгребной ямы и гарантирующей организации по водоотведению.

По результатам взаимодействия Уполномоченного с Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в деятельности ООО «Спецстрой», местного подрядчика по сбору и обработке сточных вод, выявлены признаки нарушений обязательных требований при начислении платы жителям за вывоз ЖБО и установлен факт ненадлежащей организации водоотведения в селе Захаровское. Для принятия необходимых мер по инициативе Уполномоченного к проверке подключилась Камышловская межрайонная прокуратура, установившая факт наличия на территории села бесхозяйной выгребной ямы, к которой присоединена канализационная сеть, находящаяся в собственности Обуховского сельского поселения.

Выяснилось, что кроме многоквартирных домов в переулке Гагарина, на улицах Бачурина и Советской эту канализацию используют детский сад, средняя школа, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Камышловского района, дом культуры, отдельный пост пожарной части № 18/6 и… здание администрации Обуховского сельского поселения. При этом выгребная яма не поставлена на учёт в качестве бесхозяйного имущества.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла главе поселения В. И. Верхорубову представление, об исполнении которого администрация вскоре отчиталась. Однако при повторной проверке было обнаружено, что выгребная яма до сих пор не поставлена на кадастровый учет, в том числе как бесхозяйный объект.

Для понуждения мэра к исполнению законодательства прокурор подал в Камышловский районный суд исковое заявление о постановке на учёт выгребной ямы в качестве бесхозяйного имущества с последующим признанием права муниципальной собственности на неё. В настоящее время дело изучается в суде.

Кроме того, надзорное ведомство проанализировало принятые органами местного самоуправления меры по организации водоотведения в селе Захаровское. Оказалось, что его главой издано постановление, которым утверждена стоимость этой услуги в размере 396 рублей 82 копеек за один кубический метр.

По заключению межрайонной прокуратуры, при издании этого нормативного акта местная администрация вышла за пределы своих полномочий, а сам документ является незаконным и противоречит ряду статей Гражданского и Жилищного кодексов, а также «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», принятым постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. По этой причине была принята мера прокурорского реагирования – муниципальный акт опротестован

Как показали контрольные мероприятия, инициированные Уполномоченным, администрация Обуховского сельского поселения так и не приняла достаточных мер к исключению ранее выявленных нарушений, работа с обращением продолжается.

Похожий вопрос о восстановлении подачи воды волновал и жителей частных домов города Полевского. Уполномоченный вступилась за жилищные права полевчан после обращения инвалида 1-й группы Е., который пожаловался на отсутствие надлежащего водоснабжения в частных домах, расположенных на улицах Малышева и Ильича (№ 23-13/2213). Мужчина сообщил, что по причине изношенности центрального водопровода приостановлена подача воды в жилые здания, вдобавок о предстоящем отключении органы местного самоуправления и ресурсоснабжающая компания граждан не известили. Более того, заявитель указал на бездействие администрации Полевского городского округа относительно организации подвоза воды на период её отсутствия в кранах.

«По информации диспетчера аварийной службы обслуживающей компании, водоснабжение не будет восстановлено до конца текущего месяца. Учитывая погодные условия, отсутствие работающих колонок с питьевой водой, проживание на этих улицах пожилых жителей, многодетных семей, да и сам я являюсь инвалидом 1-й группы, жить без воды практически невозможно. Доставка питьевой воды не организована…», – написал Уполномоченному заявитель.

Чтобы защитить жилищные права горожан, Уполномоченный обратилась в прокуратуру Полевского, которая проанализировала степень износа водоснабжающих сетей и установила, что они действительно находятся в неудовлетворительном состоянии. Эти факты послужили основанием для обращения прокурора в суд города с исковым заявлением о возложении на МУП «Полевская специализированная компания» обязанности провести ремонт указанных водопроводных сетей.

Между тем в порядке добровольного исполнения требований надзорного ведомства МУП отремонтировало сети водоснабжения по улице Малышева, 65, где располагается средняя школа № 1, и заменило участки водопровода холодного водоснабжения. На время ремонта производилось отключение водоснабжения в близлежащих домах. При этом мэрия не организовала оперативный подвоз воды местным жителям: первая её поставка была осуществлена властями лишь спустя два дня после начала работ. Однако эта вода имела мутный оттенок, поэтому применялась жителями только в сельскохозяйственных целях. В совокупности с невозможностью использования водоразборных колонок в силу состояния здоровья мужчины это повлекло ущемление его прав.

На основании данных фактов прокуратура внесла в администрацию Полевского ГО представление об устранении выявленных нарушений закона при организации подвоза воды в период отключения холодного водоснабжения. По результатам рассмотрения представления администрацией приобретены дополнительные ёмкости для воды, а также прицеп к легковому автомобилю для их перевозки, что позволит в случае отключения водоснабжения на территории городского округа своевременно организовать подвоз воды населению.

На отсутствие теплоснабжения в жилом доме № 16, расположенном на ул. Отрадная в п. Белоярский, пожаловались Уполномоченному жители 54 квартир (№ 23-13/199). Причина – выход из строя котла. С просьбой в оперативном порядке провести проверку по обращению жителей и принять меры, направленные на обеспечение их надлежащей коммунальной услугой «отопление», Уполномоченный обратилась в Белоярскую межрайонную прокуратуру.

В рамках совместной проверки установлено, что при проектировании объекта капитального строительства «здание жилого многоквартирного дома», расположенного по указанному адресу, осуществление теплоснабжения объекта предусмотрено от действующей котельной, расположенной между домами №№ 5 и 7 на ул. Сибирская, путём врезки в действующую систему теплоснабжения. При этом расчёты по мощности котельной для вновь построенного дома не производились. Отдельного источника теплоснабжения не оборудовалось, а мощность существующей котельной проектировалась и рассчитывалась на два дома, расположенных на ул. Сибирская в п. Белоярский.

В результате ненадлежащее теплоснабжение дома повлекло существенное нарушение прав граждан на комфортные условия проживания.

В связи с этим межрайонный прокурор внёс представление главе Белоярского ГО, в ходе рассмотрения которого должностными лицами муниципалитета принято решение об установке дополнительной модульной угольной котельной для отопления многоквартирных домов на ул. Отрадная и ул. Сибирская.

Права жителей на надлежащее теплоснабжение были восстановлены в полном объёме, ресурсоснабжающей организацией произведены перерасчёты платы за отопление.

Забота об инвалидах

Содействие обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения является одной из приоритетных задач Уполномоченного. Жалобы, поступающие государственному правозащитнику от уязвимой категории граждан, зачастую наполнены не только болью и отчаянием, но и надеждой на решение проблемы.

Полной победой завершилась история инвалида-колясочницы Д. из Екатеринбурга по демонтажу не предназначенного для маломобильных граждан домофона в подъезде многоквартирного дома на улице Дагестанская (№ 23-13/1664). Заявление об этом Уполномоченному подала сестра женщины С., которая рассказала, что оборудование было установлено без согласия жильцов.

При работе с жалобой выяснилось, что помощь на дому Д. оказывает комплексный центр социального обслуживания населения Чкаловского района Екатеринбурга, ежемесячную пенсию ей доставляет сотрудник Социального фонда России, а из-за проблем со здоровьем к ней регулярно выезжает скорая. Поэтому было очевидно, что сложившаяся ситуация по установке домофона негативно повлияла на привычную жизнь женщины и подтвердила ущемление её права на доступность жилья, а также комфортные и безопасные условия проживания.

Из материалов переписки, предоставленных Уполномоченному С., следовало, что ранее она пожаловалась на ООО «Нижнеисетская управляющая компания» в прокуратуру Чкаловского района города Екатеринбурга. Надзорное ведомство по итогам проверки вынесло представление УК, но результаты его рассмотрения не были доведены до женщины с инвалидностью.