В Мультимедийном историческом парке «Россия – моя история. Свердловская область» (ул. Народной Воли, 49) представляют проект «Спасти и вернуть», который нацелен на сохранение памяти о выдающихся подвигах медицинских работников во время Великой Отечественной войны. Экспозиция занимает 1 000 квадратных метров, на которых расположены голографический театр, партизанская землянка, полевая операционная, иммерсивная панорама налета на санитарный поезд, карта эвакогоспиталей нашего региона и многое другое. Накануне открытия корреспонденты «Областной газеты» побывали на выставке и делятся впечатлениями.

За годы войны в Красную армию было призвано 34 миллиона военнослужащих, из них 22 миллиона человек прошли через медсанбаты и эвакогоспитали, после которых 18 миллионов солдат вернулись в строй. И выставочный проект показывает, как нашей стране это удалось, рассматривая систему военной медицины, ее истоки, развитие, успехи и проблемы, которые приходилось решать.

В начале экспозиции зритель увидит школьный класс со старыми партами, которые специально воссоздали художники выставки. В центральной части находится голографический театр, мы наблюдаем, как танцуют выпускники 1941 года – последний счастливый момент перед тем, как все они отправятся на фронт. Прекрасная пара, девушка и юноша, еще не раз встретятся нам на выставке, в том числе мы заглянем в окошко санитарного поезда, где идет операция: та самая девушка спасает жизнь молодого солдата, с которым еще недавно кружилась в вальсе… Роли в голографическом театре исполнили артисты Свердловской драмы и Екатеринбургского ТЮЗа.

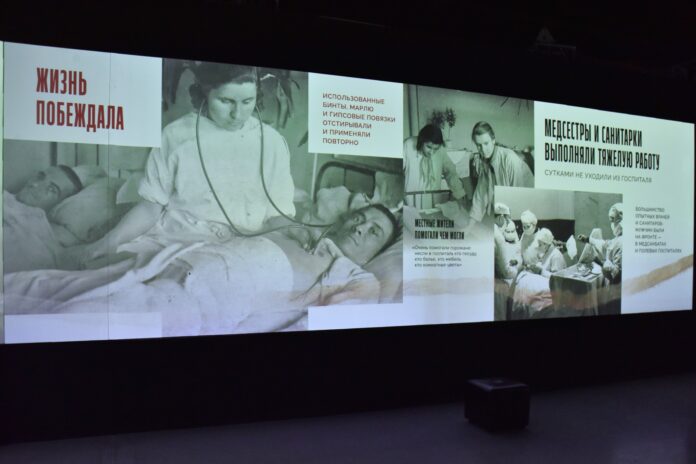

По всему пространству экспозиции расположены огромные экраны – на них воспроизводятся уникальные кадры военной хроники, за которыми постановочная группа проекта ездила в Красногорск в Российский государственный архив кинофотодокументов. В каждой локации создатели экспозиции предусмотрели интерактивные экраны, где каждый может почувствовать себя в роли сотрудника военной медицинской службы. Так, вам предлагается определить, каким способом нужно осуществить эвакуацию раненых из конкретного места, после конкретного сражения, какую помощь оказать пострадавшим и какие навыки народной медицины применить. На все про все – несколько секунд, в противном случае, с заданием вы не справились. Страшно представить, если бы подобные решения были для нас не интерактивом, а реальной ситуацией.

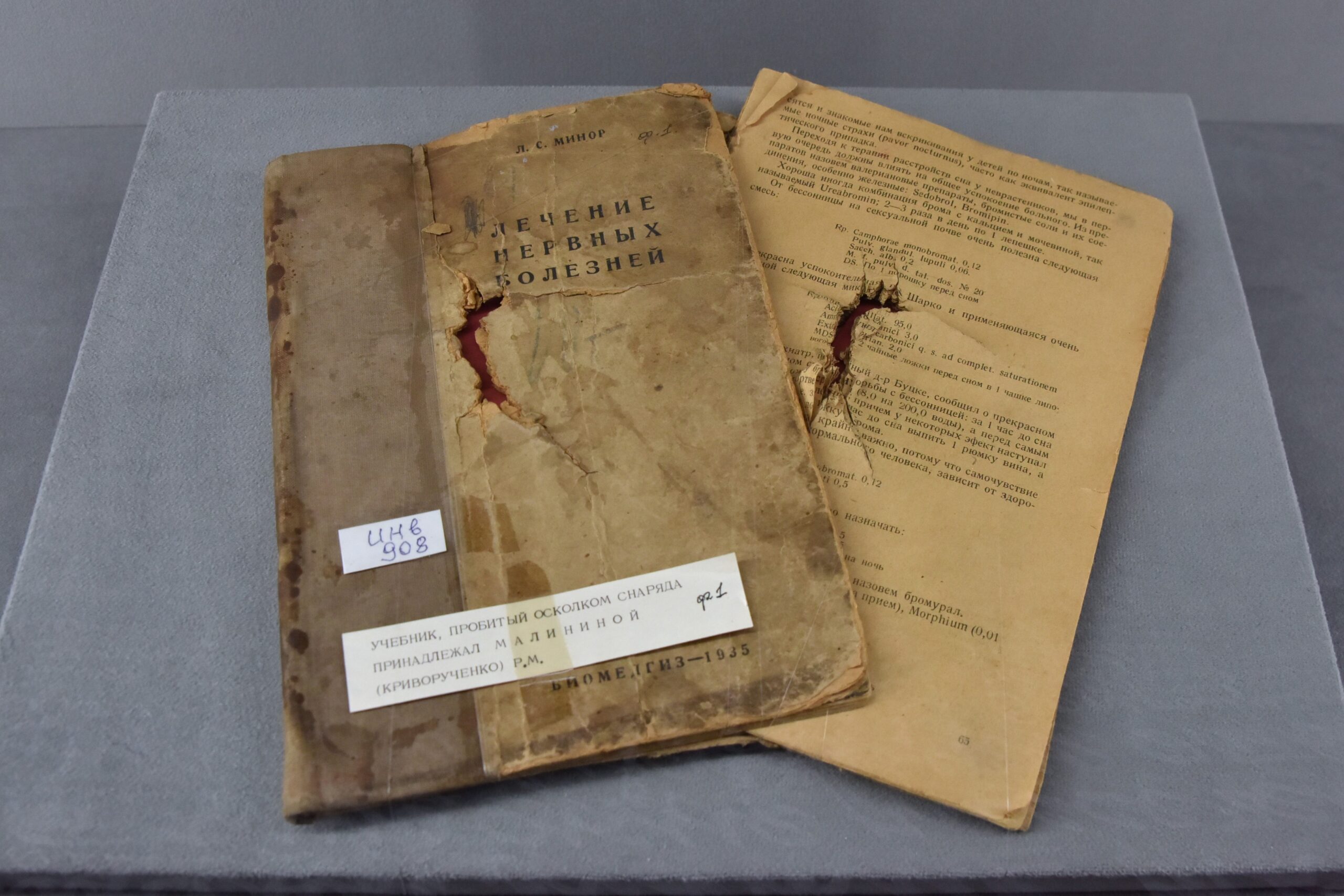

Помимо мультимедийных возможностей, в этот раз парк «Россия – моя история» обратился к артефактам. Без них тему раскрыть почти невозможно, считают создатели проекта. На выставке представлено более 350 реальных экспонатов – от предметов с поля боя до лабораторных приборов и медицинских инструментов. Например, экспонаты периода битвы за Ржев, Сталинградской и Курской битв привезли из Невьянского краеведческого музея, а личные инструменты главного хирурга эвакогоспиталей Наркомздрава по Свердловской области Аркадия Лидского – из Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера.

Одна из наиболее впечатляющих частей экспозиции – палатка полевого госпиталя, где все готово для проведения экстренных операций: огромное количество инструментов, операционный стол, наборы для переливания крови. Это аутентичные предметы, все времен Великой Отечественной войны, за которыми сотрудники парка, создатели экспозиции «охотились» в течение нескольких месяцев, покупая у коллекционеров. В следующем зале еще одна полномасштабная декорация – построенная партизанская землянка, где тоже оказывалась помощь – в ход шли народные средства.

Отдельный зал экспозиции посвящен эвакогоспиталям нашего региона. Открывает эту часть большая мультимедиакарта Свердловской области, на которой отмечены города, где располагались госпитали – всего их порядка 50 : Свердловск, Верхняя Пышма, Первоуральск, Каменск-Уральский, Невьянск, Нижний Тагил, Туринск, Тавда, Красноуральск, Серов, Карпинск, Ивдель… Рядом на экранах приводятся оглушительные факты – на октябрь 1941 года 20 процентов из этих госпиталей не имели врачей-хирургов. И по инициативе Аркадия Лидского врачей менее востребованных на тот момент специальностей учат основам хирургии…

Проходим чуть дальше и видим практически полноразмерный фасад Гимназии №9 (Свердловск – Екатеринбург), там с 1941 по 1945 год располагался один из эвакогоспиталей. У нас есть возможность заглянуть в окно-экран, где демонстрируется хроника, снятая в подобных госпиталях, благодаря чему мы можем себе представить, что же там происходило, за известным всем фасадом, мимо которого каждый день ходят тысячи жителей и гостей столицы Урала.

Пожалуй, самая сильная часть выставки – панорамный зал, где воспроизводится момент авианалета на санитарный поезд. Благодаря современным технологиям зрителя максимально погружают в эту ситуацию, он будто бы находится в эпицентре события. Усиливает эффект привезенная в парк охолощенная боевая техника из Музейного комплекса в Верхней Пышме. Возрастной ценз экспозиции 12+, и, побывав в этом зале, понимаешь почему. Это страшные страницы истории войны, которые пришлось пережить нашим людям, но без которых нет полной картины.

Вообще путям и методам эвакуации раненых посвящено немало материалов экспозиции. В частности, создатели выставки затронули вопрос использования животных для транспортировки бойцов с поля боя. И здесь тоже открывается масса интересных фактов. Большую эффективность, конечно, показывал гужевой способ, но в годы войны очень активно использовались санитарные оленьи и собачьи упряжки. Оленей привлекали на крайнем Севере – Кольском полуострове, Карелии, Мурманске, а собак – повсеместно.

«Скорость собачьих упряжек оказывалась в 3-4 раза выше скорости движения санитарной телеги, запряженной лошадью, либо даже двойкой лошадей. На вывоз раненых на собаках с поля боя уходило от 10 до 60 минут, а на вывоз на лошадях – от 40 минут до 3 часов. При этом лошади в силу крупных габаритов часто несли большие потери от огня противника. Если сравнивать с санитарами-носильщиками, то на расстоянии 100 метров под огнем противника они выносили раненого за 10-15 минут, а собачья упряжка эту дистанцию преодолевала за 1-2 минуты», – рассказывает «ОГ» историк, начальник отдела экскурсионной работы и культурно-образовательных проектов мультимедийного парка «Россия – моя история» Дмитрий Катарин.

Конечно, много зависело от уровня натренированности, дрессуры. Центральная военно-техническая школа дрессировщиков находилась в Москве, а в годы войны у нее появились дублеры в городе Савёлово и свердловском Туринске. Именно в Туринске в это время находился один из самых крупных питомников и Школа по подготовке служебных собак.

«Для несения санитарной службы привлекались выносливые породы: лайки, овчарки. Но часто использовались и непородистые дворняжки – они тоже были очень выносливые, неприхотливые и отлично справлялись с поставленной задачей, – говорит Дмитрий Катарин. – Всего в Красной армии было создано 4 600 ездово-санитарных собачьих упряжек, для комплектования которых было выделено 15 262 служебные собаки. Собаки спасли более 700 000 раненых красноармейцев, причем санитар – вожатый собачьей упряжки, должен был не просто вывести раненого, он должен был его эвакуировать вместе с личным, служебным стрелковым оружием».

О ключевых моментах проекта мы побеседовали с директором парка «Россия – Моя история. Свердловская область» Натальей Прошиной.

– Наталья Михайловна, выставка «Спасти и вернуть» получилась, как и планировалось, масштабной, невероятно информативной и инновационной с точки зрения художественных приемов. Кажется, и дня не хватит, чтобы подробно все здесь изучить. Довольны ли результатом создатели экспозиции?

– Я считаю, что нам все-таки удалось главное – соединить научную и художественную концепцию экспозиции, соблюсти баланс. Нам очень повезло с командой – историками, дизайнерами, аниматорами, художниками. О художниках хочу сказать отдельно, эта команда наших местных молодых амбициозных ребят во главе с Алексеем Максимовым была по-настоящему влюблена в тему экспозиции, они большие профессионалы и действительно сумели передать великий подвиг нашего народа с помощью художественных средств. Алексей Максимов вместе с ассистентами поехал в Красногорск, в архив кинохроники, чтобы отсмотреть километры пленок, свидетельствующих о героических страницах истории советской медицины. И мы считаем, что именно у нас на выставке эта хроника впервые представлена столь объемно, грамотно и рельефно, в полной мере передавая атмосферу и дух эпохи. Также огромную благодарность выражаю Управлению архивами Свердловской области, а в большей степени – Государственному архиву Свердловской области, благодаря которому на выставке появились, в том числе письма и личные истории врачей, что очень усилило наш проект. Огромный вклад в экспозицию внесли медицинские учреждения региона, на старте мы даже не подозревали о таком количестве прекрасных музеев при больницах и учебных заведениях, которые профессионально сохраняют историческую память.

– Одна из самых сильных частей выставки – сцена налета на санитарный поезд, это тяжелый, но необходимый для демонстрации момент истории…

– Да, как известно, на тот момент действовала Гаагская Женевская конвенция о недопустимости расстрела санитарных самолетов, поездов и других средств передвижения. И мы показываем сцену преступления против человечества, когда бомбят эшелон, который вывозит раненых. На выставке отражен и еще один исторический момент на эту тему – гибель теплохода «Армения», на борту которого из Севастополя эвакуировались раненые, больные, врачи, медсестры… Для сравнения на «Титанике» погибло порядка полутора тысяч человек, а на «Армении» – пять тысяч… О таких историях нельзя забывать.

– Как бы вы посоветовали зрителям правильно настроить себя на эту экспозицию?

– Надо понимать, что это одна из самых благородных и героических страниц нашей истории. Молодое поколение должно понять, прочувствовать, что мы рассказываем о людях, которые честно, профессионально, запредельно работали, полностью отдавая себя этому делу. Эта выставка про стальные волевые качества и истинный, осознанный патриотизм.

Отметим, что исторический проект «Борьба за жизнь на фронте и в тылу», который ляжет в основу экспозиции «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы», реализуется при грантовой поддержке департамента внутренней политики Свердловской области и софинансировании Фонда президентских грантов. «Областная газета» является информационным партнером проекта.

Материал опубликован в рамках совместного информационного проекта «Урал — фронту. Свердловская область для Победы». Партнеры проекта: Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, Государственная корпорация «Ростех», Свердловское региональное отделение Союза машиностроителей России, Федерация профсоюзов Свердловской области, Движение Первых в Свердловской области, Управление архивами Свердловской области, Государственный архив Свердловской области, Свердловский областной краеведческий музей, Мультимедийный парк «Россия — моя история. Свердловская область».