Трудовые рекорды

В воскресенье 22 июня 1941 года многие жители поселка Медный рудник отдыхали на озере Балтым. День был теплым и ясным, но он померк после сообщения о начале войны. Утром 23 июня работники Пышминского медеэлектролитного завода (ПМЭЗ) собрались на митинг у проходной. «Каждый килограмм меди … является дополнительным ударом по врагу» – говорилось в принятой ими резолюции.

Нелегкая доля организации выполнения оборонного задания выпала на долю директора завода Владимира Андреевича Хренова и главного инженера Алексея Ивановича Гаева.

Выпускник химико-технологического факультета Уральского индустриального института Владимир Андреевич Хренов в 1938 г. получил направление на Пышминский медеэлектролитный завод, где возглавил строящийся купоросный цех. Затем, по направлению Министерства цветной металлургии, работал на Каменском магниевом и Кыштымском медеэлектролитном заводах. 2 января 1941 года В.А. Хренова назначили директором ПМЗЭ. Ему было всего 33 года.

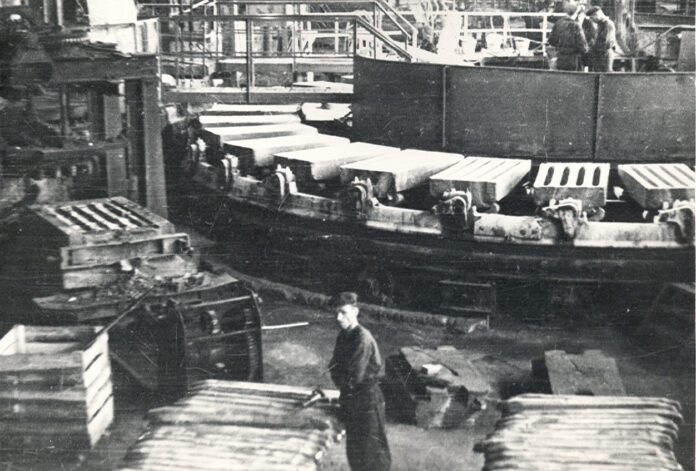

Заводчане быстро вошли в ритм военного времени. Старый кадровый рабочий литейного цеха Тимофей Матвеевич Степайкин стал инициатором скоростных плавок. Первый рекорд он установил 10 июля 1941 года, сократив плавку на 5 часов 10 минут. А к весне 1942 года сумел сократить время плавок почти на 14 часов!

По инициативе зачищальщика вайербарсов Иосифа Александровича Нестерова в литейном цехе зарождалось движение «тысячников». Перевыполнение плана шло не на 100, не на 200, а на 1000 процентов. За семь месяцев 1941 года Иосиф Александрович выполнил 20 месячных норм! А 26 июля 1943 года выполнил норму на 3090 %!

В годы войны перед коллективом Пышминского медеэлектролитного завода стояла задача не только увеличить объемы действующего производства, но и построить ряд новых цехов. Так, новую продукцию для фронта начал давать цех по производству биметалла. Он шел на заготовки для винтовочных патронов. В цехе в основном работали вчерашние школьницы, которые тщательно измеряли толщину листов биметалла.

В сентябре 1941 года ПМЭЗ получил правительственное задание – срочно организовать переработку платиновых отходов аффинажных заводов для извлечения родия и других редкоземельных металлов. Для решения этой задачи в кратчайший срок, менее 3 месяцев, был спроектирован, построен и начал работать новый цех №1. Задача извлечения дефицитных металлов была успешно решена. В этом же цехе освоили производство легированной меди, которая применялась для прокатки поясков к снарядам орудий различных калибров. А в 1943 году на одной из цеховых печей был налажен выпуск гранулированной меди.

Из Подольска на ПМЭЗ в начале 1942 года было эвакуировано оборудование единственного в стране завода по производству медного порошка. Он был необходим для производства медно-графитовых щеток для электродвигателей. Не дожидаясь прибытия основного оборудования, производство развернули на временных установках. 1 марта 1942 года получен первый медный порошок, а в июне цех выполнил государственный план.

Знаменательным для металлургов страны стал июль 1942 года. За образцовое выполнение заданий правительства по вводу мощностей, освоению новых видов продукции и обеспечению нужд обороны цветными металлами Указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа работников цветной металлургии награждена орденами и медалями. В их числе были семь работников ПМЭЗ. Орденом Ленина награжден плавильщик Тимофей Матвеевич Степайкин, орденом Трудового Красного Знамени – директор завода В. А. Хренов, орденом «Знак Почета» – главный инженер Алексей Иванович Гаев.

На следующий день известие о наградах облетело всех заводчан. Как только в пять часов заводской гудок возвестил об окончании смены, у проходной собрались на митинг рабочие, ИТР и служащие ПМЭЗ. Участники митинга приняли резолюцию, в которой записали: объявить с 28 июля по 1 августа стахановскую вахту, продолжить ее и в августе.

Пышминский медеэлектролитный завод внес достойный вклад в укрепление обороноспособности страны. В годы войны завод выпускал 17 видов продукции вместо 9 довоенного времени. На ПМЭЗ в тот период было сосредоточено основное производство рафинированной меди. Из нее в военные годы было изготовлен около 80 % снарядных гильз и патронов.

Профессию выбрала война

1 февраля 2025 года Анна Ивановна Курбатова отметила 100 лет. Почтенный юбилей праздновала не только ее семья, но и весь заводской коллектив, которому она отдала более 50 лет самоотверженного труда. И в слове «самоотверженный» нет никакого преувеличения.

Аня Курбатова пришла на Пышминский медеэлектролитный завод пятнадцатилетней девочкой в 1940 году. Начинала чертежницей в конструкторском отделе. Тогда же стала студенткой открывшегося в поселке Медный рудник филиала Свердловского горно-металлургического техникума.

Война. Мужчины уходили на фронт. Заменой им стали женщины да вчерашние школьники. Если на 1 января 1941 года на заводе было 29,2% женщин к общему числу работающих, то на 1 января 1943 года их стало 44,5% − почти половина всех работников, и это на металлургическом предприятии. Женщины работали на таких должностях, которые ранее всегда считались мужскими, на них просто запрещалось ставить женщин. Вот и Анна Курбатова в начале 1942 года перешла в электролитный цех.

В это время завод работал над выполнением срочного правительственного задания – организацией производства медного порошка. В новом цехе формировался коллектив. Тогда его пополнила семнадцатилетняя Анна Курбатова.

С лета 1942 года цех устойчиво перевыполнял план. Среди лучших работников неизменно была промывщица Анна Курбатова. Вскоре она выступила с инициативой – совместить свою работу с работой сушильщицы. В первый же день совмещения профессий, 9 января 1943 года, дала 242%.

Война испытывала хрупкую девчонку на прочность. Работать было очень тяжело. Но учебу она не бросила. Диплом Анна Ивановна Курбатова получила 5 марта 1945 года. В конце войны она уже работала мастером в цехе медных порошков.

Самой желанной наградой для всех стал день, когда закончилась война. Спустя десятилетия Анна Ивановна рассказывала: «Никогда мне не забыть День Победы. Наша смена работала в ночь. Вдруг звонок диспетчерский да такой громкий! Что такое? Война, говорят, кончилась, народ надо собрать. Все, конечно, сбежались, митинг тут же возник. Что было, трудно описать. Ведь мы ждали этой минуты четыре долгих и таких трудных года. Это был великий наш праздник».

6 июля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ее получили более 1270 работников ПМЭЗ. Важно отметить, что медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» изготавливалась из меди. В тех наградах, которые получали пышминские медеэлектролитчики, была медь, выплавленная ими.

Лидия ЗИМОВСКАЯ, главный редактор газеты «За медь» в 1991-2010 гг.

Материал опубликован в рамках совместного информационного проекта «Урал — фронту. Свердловская область для Победы». Партнеры проекта: Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, Государственная корпорация «Ростех», Свердловское региональное отделение Союза машиностроителей России, Федерация профсоюзов Свердловской области, Движение Первых в Свердловской области, Управление архивами Свердловской области, Государственный архив Свердловской области, Свердловский областной краеведческий музей, Мультимедийный парк «Россия — моя история. Свердловская область».