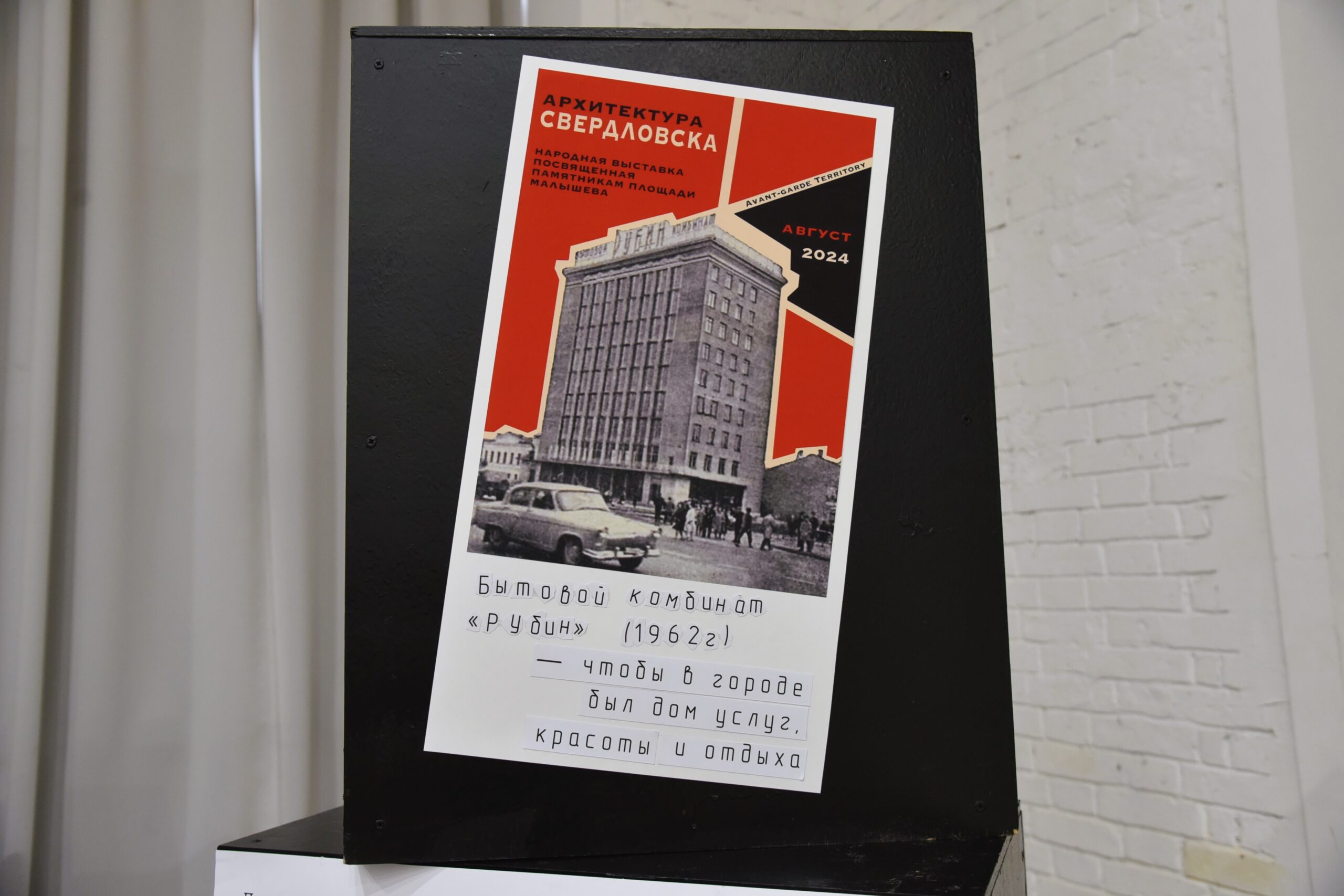

Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, верный своей просветительской миссии и откликаясь на актуальные вопросы, открыл выставку, посвященную советскому модернизму. На языке профессионалов это — «совмод». Сегодня он привлекает внимания не меньше, чем популярный в Екатеринбурге конструктивизм. Но если для профи принципы и достоинства «совмода» очевидны, то уральцам, живущим по соседству с Дворцом молодежи, проезжающим мимо «Космоса» или «Рубина», любопытно, чем же обогатили они архитектурный облик столицы Урала.

— Сегодня трудно представить, что еще 20 лет назад мало кто говорил о конструктивизме, авангарде, модернизме, ценности этого наследия. Сейчас гости Екатеринбурга интересуются этим в первую очередь, — сказала на открытии выставки директор музея Елена Штубова. — И это развивает туристический потенциал столицы Урала. Наш проект — шаг вперед в осмыслении модернизма. Конструктивизм, авангард — это начало: 20–30-е годы. К стилистике, эстетике модернизма архитекторы обратились (через тот же авангард, конструктивизм) через несколько десятилетий — в 60–80-е годы. Собственно, осмыслению того, как идеи из 20-х, трансформируясь, перетекали в 80-е, и посвящен проект. Без этого осмысления невозможно строить города будущего…

Многие первые посетители выставки признавались, что, проходя даже мимо фото того же «Космоса» (снаружи и внутри), Дворца молодежи, цирка, они испытывают теплые чувства, вспоминая свое детство и юность — каждый свое.

— Советский модернизм пришел на смену сталинскому ампиру — с его архитектурной доминантой, его иерархией человека маленького и человека большого, который «имеет право», — говорит доцент УрФУ Светлана Мельникова. — «Совмод» воспроизводит архитектурные формы ДОпредыдущего периода, а там нет иерархии, доминирования. Просто, гармонично, удобно глазу. Нет невероятных устремлений в неведомую даль… Я представитель поколения, которое вырастало в то время, — эпоху социального оптимизма, как называется и выставка. И нынешнему поколению стоит знать, что жили мы не так уж плохо. Когда мне было шесть лет, мы въехали с родителями в новую квартиру, в которой у меня была своя комната! Это уже не коммуналка. И пространства было вокруг больше, и магазины самообслуживания появлялись. Неологизмы «универсам», «супермаркет» родились тогда же. Все были примерно равны. Так мы и общались. А это проявилось и в архитектуре: она ровная, спокойная, с гармоничными пропорциями…

Выставка подчеркивает: важнейшие «маркеры» 60-90-х годов — оттепель, технический прогресс, урбанизация. Причем, урбанизация уже не была революционной, как в эпоху первых индустриальных пятилеток, а формировала ритм и комфорт повседневной жизни. В Свердловске появились бытовые комбинаты, расширилась сеть вузов и техникумов, в каждом микрорайоне были построены заведения для школьников, иначе наполнялась досуговая сфера. Стремление создать новое общество, основанное на идеалах равенства, доступности и жизненного комфорта, стало главным принципом периода, вошедшего в историю как эпоха социального оптимизма.

Старт нового стиля в архитектуре во многом определило постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Невероятно, но оно одномоментно завершило эпоху советского монументального классицизма («сталинский ампир»). На смену пришли здания, которые и сегодня украшают столицу Урала. Их общие принципы — простые объемы, панорамное остекление, использование бетона и железобетона, конструирование из блоков, вынесение скульптуры в специально выделенное место, появление монументальных, в том числе мозаичных, панно, обилие электричества, мощное внутренне освещение, повышение этажности (в жилых домах до 16 этажей).

Насчет «украшают» — не фигура речи. Слов нет, рядом с иными нынешними гигантами они смотрятся скромнее. Но не теряются. У них были и остаются свои достоинства.

— Казалось бы, после постановления «Об устранении излишеств…» архитекторы должны были делать только функциональную, практичную архитектуру, — говорит Вера Кантор, куратор выставки, представитель проекта «Территории авангарда». — Но мы хотим показать: эта архитектура была с человеком, была личной. Построена человеком и для человека. И стала настоящим произведением искусства. Архитекторы черпали вдохновение и в конструктивизме, «совмод» стал подлинным его детищем, ездили за границу — искали там: в архитектуре Ле Корбюзье, Алвара Аалто, Пола Руфолда…

По признанию уральских архитекторов, работавших в ту эпоху или сразу после, им пришлось творить в условиях жестких СНИПов, ограничений, но… При минимуме средств насколько одухотворенной была та архитектура: тонко выверены пропорции, удачно интегрированы в архитектуру монументальное искусство, скульптура, мозаика.

Интересный нюанс: выставку сопровождают цитаты из уральских газет 1970-1980-х, когда на берегах Исети и появился модернизм. Многое рождалось в спорах, не все реализовано. Но из того, что воплотилось, некоторые идеи… актуальны до сих пор. Над проектом об уральском «совмоде» работала молодая команда. Более того, говорят: среди воспитанников УрГАХУ, будущих зодчих, есть подлинные фанаты этого стиля, сознающие и признающие его достоинства. Им строить. Сохранять региональную идентичность. Во всяком случае — знать, черпать из прошлого, не перечеркивать.

Уральскому «совмоду» принадлежат в Екатеринбурге здания кинотеатра «Салют», Музея ИЗО, Театра драмы, бывшего Госбанка, Шарташского рынка, высотка на Октябрьской площади, 1. И создатели экспозиции убеждены: это не только памятники эпохи, но и идеи, актуальность которых не утрачена с годами.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что в школе Екатеринбурга открылся Музей памяти создателя группы «Аюшка» Владимира Зыкина.

Опубликовано в №228(10039) от 11 октября 2024 года.