Эвакуация кинопредприятий

К началу войны в городе работал Свердловский киноремонтный завод по восстановлению вышедшей из строя аппаратуры. В конце 1943 года в уральской столице на базе предприятия по распоряжению СНК СССР был создан завод киноуглей. Ускоренными темпами рабочим предприятия пришлось осваивать новый технологический процесс по изготовлению сложных элементов кинопроекторов. В этот период Свердловск оказался практически единственным поставщиком киноуглей не только для киносети региона, но и для всего СССР.

С началом войны было принято решение об эвакуации Всесоюзного фильмохранилища в Белых Столбах в восточные регионы страны: в Казань, Свердловск и Новосибирск. И лишь начиная с 1944 года киноматериалы стали возвращаться обратно в Подмосковье.

Кинопрокат

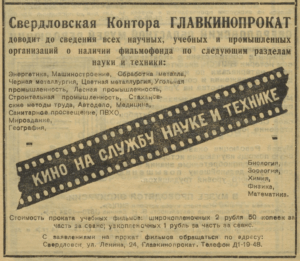

Деятельность государственной сети кинотеатров регулировали Свердловское областное управление кинофикации и Свердловская контора Главкинопроката. В контору проката входили нижнетагильское и серовское отделения, которые отвечали за роспись и показ кинофильмов в кинотеатрах на своих территориях.

В первые годы войны в Свердловске полностью прекратили работать кинотеатры «Сталь» и «Рот Фронт», а также киноустановки пяти ведущих киноклубов: «Профинтерн», «Строителей», им. Андреева, им. Большакова, им. Горького. В здании бывшего храма, где находился кинотеатр «Рот Фронт», установили ткацкие станки и начали шить шинели. На протяжении войны кинопоказ осуществляли кинотеатры «Октябрь», «Совкино», «Темп», «МЮД», «Сталь», к концу войны деятельность возобновил кинотеатр им. Маяковского.

В ночь на 23 июня 1941 года Свердловская контора кинопроката подготовила антифашистские фильмы: «Профессор Мамлюк», «Семья Оппенгейм», «Всадники», которые были потом отправлены в кинотеатры области.

Основу отечественного фильмофонда в решающей мере формировали игровые картины разных лет выпуска, прошедшие строгий цензурный контроль. К концу войны на экранах СССР в ограниченном количестве демонстрировались трофейные западные фильмы. Редакционные исправления, вступительный текст к картинам и субтитровые надписи делались совместно Министерством кинематографии и Отелом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).

Киноагитация

В годы войны кинотеатры становятся площадками для проведения непрофильных мероприятий и акций, направленных на работу с населением в условиях войны. В 1941 году Свердловский горком ВКП(б) организовал агитпункт в помещениях «Октября» — одного из ведущих кинотеатров города. Каждый вечер в его фойе проходили политинформации, беседы и лекции на разные темы — о великих русских полководцах, сдаче крови донорами, тактике в современной войне.

В кинотеатрах Свердловской области проводились кинофестивали (военно-патриотические, детские, молодежные), проходили оборонные рейды (патриотические вставки перед сеансами), кинолектории (как правило, посвященные героическому прошлому страны и народа) и фронтовые месячники (призванные поднять уровень кинообслуживания граждан).

Студия кинохроники

В 1933 г. в Свердловске была открыта студия хроникально-документальных фильмов. К 1941 г. на протяженном пространстве от Урала до Дальнего Востока функционировало всего четыре студии кинохроники (в Свердловске, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске).

Уже 25 июня 1941 г. был выпущен первый боевой номер киножурнала «Сталинский Урал». Деятельность студии кинохроники, отображавшей прежде всего проблематику тыла, тесно увязывалась с необходимостью помощи фронту и конкретной обстановкой на полях сражений. В годы войны Студией был получен заказ на съемку различных сюжетов оборонного содержания для Всесоюзного и местного киножурналов. В первую очередь оказались востребованными кадры о производстве танков на Урале. Для удовлетворения нужд кинопоказа местного масштаба студия ежемесячно выпускала по 2-3 немых варианта киножурнала, в которых отсутствовала звуковая проекционная аппаратура. Каждый из журналов содержал производственный и сельскохозяйственный сюжеты, а также репортаж с фронта.

За время войны свердловским кинохроникерам удалось подготовить несколько короткометражных документальных фильмов: «Город Н» (реж. В. Бойков) – очерк о Нижнем Тагиле, дававшем фронту различные виды вооружения, «Шестидесятая параллель» – рассказ о городе Серове, которому исполнилось полвека, «Урал-Зис» – очерк об автомобильном заводе, построенном на Урале, «За здоровье бойца», «Столица Урала» и ряд других. Совместными усилиями работников Свердловской и Куйбышевской киностудий был создан полнометражный фильм «Урал кует победу» (режиссеры В. Бойков, Ф. Киселев и Я. Бабушкин, автор текста В. Агапов), с большим успехом обошедший экраны Советского Союза. Его сюжет последовательно рассказывал об огромном богатстве уральской земли, о том могучем источнике, из которого черпалось первоклассное вооружение для борьбы с врагом, о многочисленных пушкарях, танкистах, оружейниках – тружениках уральских заводов.

Серьезная работа была проделана уральскими хроникерами по съемке материалов для союзного киножурнала. За период с лета 1941 по конец 1944 г. уральцы предоставили ему 136 сюжетов на тему «Урал – фронту». Так, например, в «Союзкиножурнал» № 85 за 1942 г. вошел сюжет Е. Милькова «На Урале пущена крупнейшая в стране домна», в № 68 за 1943 г. – содержательный кинорассказ под названием «Уральцы – фронту», подготовленный операторами И. Косицыным и Н. Салютиным. В целом за годы войны работникам студии удалось отснять свыше 148 400 метров пленки и выпустить на экран 242 номера киножурнала. Коллективом студии (около 50 чел.) руководил уральский кинофикатор – директор студии Герман Цигель. Тексты к фильмам и журналам студии писали известные уральские писатели И. Ликстанов, Ю. Хазанович, Б. Рябинин, О. Коряков, Е. Хоринская. Часть текстов читали дикторы Всесоюзного радиокомитета Ю. Левитан и С. Богомолов.

Свердловская киностудия

Временной «киностолицей» советской кинематографии в годы войны стала Алма-Ата. Именно там была образована Центральная объединенная киностудия (1941–1944). Но даже в условиях эвакуации центральных киностудий была необходимость создания новых киностудий для выпуска большего количества картин. Так, на основании приказа «Об организации в г. Свердловске киностудии художественных фильмов» от 9 февраля 1943 года появилась Свердловская киностудия. Разместили ее во Дворце строителей по решению председателя Всесоюзного комитета по кинематографии Ивана Большакова. Во Дворце имелся большой просмотровый зал, который подходил для перестройки под съемочный павильон. Также рядом была гостиница и театры с артистами.

Изначально на студии планировали снимать по 4-5 фильмов в год. Первой картиной должен был стать фильм «Испытание» о подвиге работников эвакуированного авиационного завода, возродивших работу в тылу. Режиссером планировался Александр Иванов, ранее снявший х/ф «Подводная лодка Т-9». Успели привезти немецкую форму, объявили набор массовки, сняли ряд батальных сцен и эпизод с пожаром. Но руководство картину закрыло. Причина – режиссер наотрез отказался вносить правки в отснятый материал. По другой версии, фильм не стали снимать по тематическим соображениям.

Параллельно готовился ряд сценариев об уральских оборонных заводах, а также основа для киновоплощения сказов П. Бажова «Горный мастер», «Медной горы хозяйка», «Каменный цветок». Драматург А. Соколов предлагал сюжет о героях научной и кинематографической экспедиций на Урал. Писатели Н. Попова и К. Филиппова перерабатывали для экранизации пьесу «Сокровища Медвежьей горы». Б. Дижур и Л. Ашкинази собрали материал для сценария об уральских изумрудных копях. Из всех предложений выбрали популярную оперетту «Сильва» по «Королеве чардаша» И. Кальмана.

В 1944 году при Свердловской киностудии художественных фильмов открылась Школа киноактера. Художественным руководителем школы стал заслуженный деятель искусств РСФСР режиссер Александр Мачерет. Первый набор состоялся весной 1945 года: на 20 вакантных мест было подано 500 заявлений, среди которых много участников Великой Отечественной войны. Программа обучения была рассчитана на три года. Были привлечены педагоги Московского киноинститута, преподаватели Уральского государственного университета, консерватории, артисты Театра оперы и балета и даже цирка. Одним из преподавателей актерского мастерства был Ярополк Лапшин, вчерашний студент ВГИКа, направленный по распределению в Свердловск работать ассистентом режиссера.

Руководством качество продукции молодой киностудии оценивалось неоднозначно, производство фильмов на Урале стали рассматривать как неоправданно дорогое удовольствие. Свою роль в критике работы студии и общем процессе переосмысления тематического плана кинопроизводства сыграло постановление партии о кинофильме «Большая жизнь». В 1948 году Свердловскую киностудию художественных фильмов преобразовали в студию научно-популярных фильмов, а Школу киноактера закрыли.

Владислав Трошин, главный специалист по развитию Свердловского областного фильмофонда

Материал опубликован в рамках совместного информационного проекта «Урал — фронту. Свердловская область для Победы». Партнеры проекта: Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, Государственная корпорация «Ростех», Свердловское региональное отделение Союза машиностроителей России, Федерация профсоюзов Свердловской области, Движение Первых в Свердловской области, Управление архивами Свердловской области, Государственный архив Свердловской области, Свердловский областной краеведческий музей, Мультимедийный парк «Россия — моя история. Свердловская область».

Литература и источники:

Ряпусова Д. Н. По сценарию великой мечты: киноиндустрия Урала в 1941–1953 гг. 2017.

Недвига С. И. О жизни той, что бушевала здесь… Очерки истории Свердловской киностудии 1943–1960 гг. 2023.

Шифрин М. Вчера и сегодня Свердловского кинематографа. 1967.

Эглит Л. Н. Свердловская студия кинохроники. 2012.