В Свердловском областном краеведческом музее – новый «десант» Музея МХАТ. Благодаря общей истории в годы войны (МХАТ в 1942‑м находился в Свердловске в эвакуации) и последующим дружеским связям музей одного из главных театров страны уже в третий раз привозит в столицу Урала уникальную коллекцию. На сей раз она целиком посвящена спектаклю-легенде «Синяя птица»: с 1908 года на нем выросло несколько поколений прошлого и нынешнего веков.

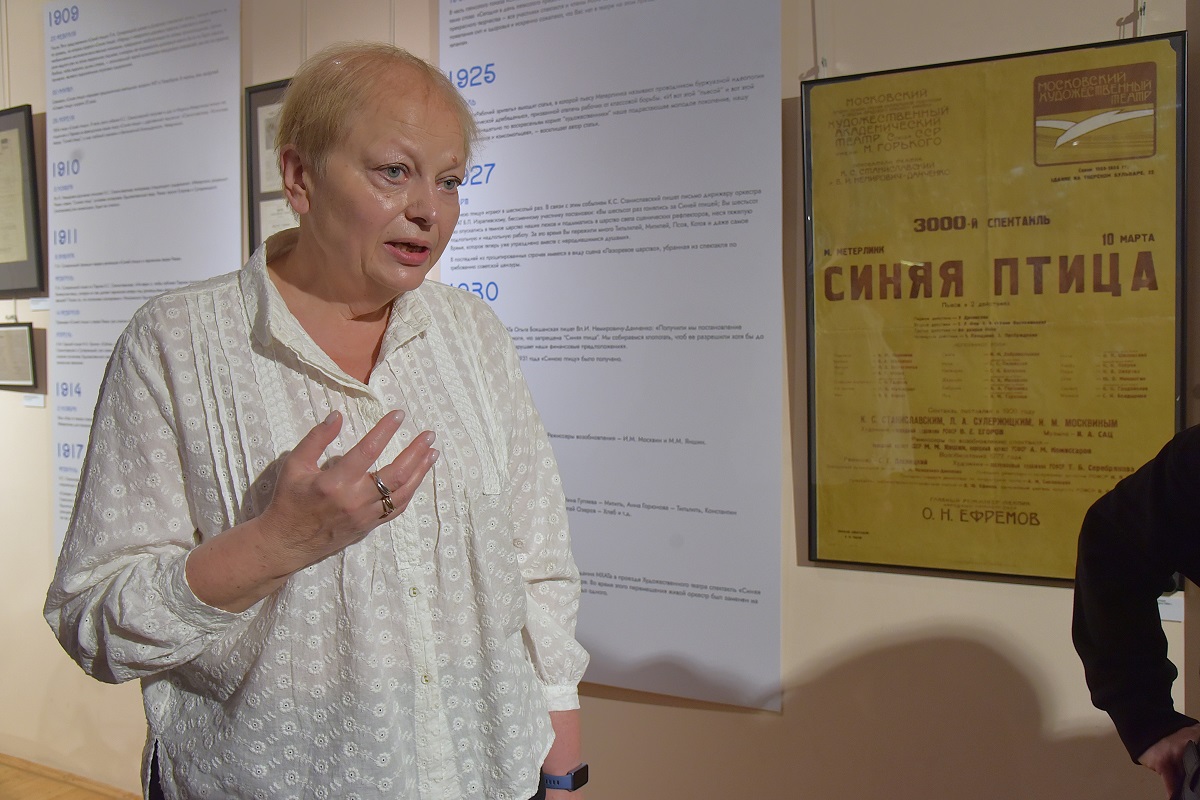

«Честно скажу, для меня самой «Синяя птица» в том виде, как благодаря театральному художнику Ксении Кочубей она представлена в Екатеринбурге, – удивление. Вижу впервые, – призналась на открытии экспозиции «В поисках Синей птицы» Марфа Бубнова, заместитель директора музея МХАТ, заслуженный работник культуры РФ. – Это скорее путешествие не по произведению Метерлинка, а по тому, как создается спектакль. Как замыслы воплощаются в то, что потом зрители видят на сцене. История немного сказочная. Впрочем, удивительны и те богатства, которые наполняют эту сказочность. Театральные костюмы, элементы декораций, эскизы. Даже – режиссерский экземпляр Станиславского к «Синей птице»: дома, в Москве, хранители музейных фондов не позволяют не то что руками дотрагиваться, а дышать не разрешают над ним. Но он приехал к вам…»

Экспозиция в Екатеринбурге создана таким образом: прежде чем начать вглядываться в страницы режиссерских дневников Станиславского, постановщика «Синей птицы», прежде чем замереть перед историческими костюмами к историческому спектаклю, ты попадаешь в театральную мастерскую. Она прежде всего для детей. Они могут перебирать и даже дорисовывать эскизы к «Синей птице», достать из волшебного ящичка грим и «изобразить» себе лицо. В представленном макете спектакля можно, взяв на себя роль бутафора или художника, передвигать мебель, реквизит – создавать сцены по своему усмотрению. Тут, кстати, от экспериментов не удержать и взрослых: подсвечивая макет фонариком, они изменяют освещение сцены – и постигают таким образом, что есть работа художника по свету. В общем, здесь можно творить. Самому.

И это отнюдь не случайный вход в тему «Синей птицы». Спектакль – новаторский по многим параметрам (работа режиссера, художника, композитора, ансамбля актеров) – потребовал неудержимой фантазии. Константин Станиславский, задумывая постановку «Синей птицы», говорил, что она должна быть сделана с чистотой фантазии десятилетнего ребенка. «Она должна быть наивна, проста, легка, жизнерадостна, весела и призрачна, как детский сон; красива, как детская греза, и вместе с тем величава… » – так определял режиссер-новатор задачи будущего спектакля. Многое (в содружестве с другими участниками постановки) рождалось, разминалось в фантазиях у него дома, в импровизированной мастерской, чтобы стать потом завораживающей историей.

В рождественскую ночь брат и сестра Тильтиль и Митиль отправляются на поиски Синей птицы ради спасения маленькой девочки. Чтобы оберегать их, оживают и пускаются с ними в путь Свет, Огонь, Вода, Хлеб, Сахар, Молоко, Пес и Кот. Таинственный, прекрасный и пугающий мир, куда они попадают, кажется, создан из детских сновидений, фантазий и грез. Какая же она на самом деле – Синяя птица? Где она живет, в чем ее тайна? «Надо быть смелым, чтобы видеть скрытое», – говорит детям Фея…

Выставка «В поисках Синей птицы» тоже предлагает «увидеть скрытое». Разве что от зрителей нужна не смелость, а фантазия. Покинув «мастерскую» настроенным на игру и перейдя в большой зал, где размещены подлинные эскизы, костюмы, элементы декораций, ты уже вовсю – участник этой игры. Когда-то ты был в лучшем случае всего лишь зрителем «Синей птицы», Музей МХАТа предлагает войти внутрь волшебной сказки. Можно заглянуть в состоящий из легких узоров деревенский домик и почувствовать себя на месте героев пьесы Метерлинка. Можно в больших музейных альбомах взглянуть на эскизы декораций к спектаклю художника Егорова, а можно самому войти в волшебный синий лес, и он проведет сначала к авторскому экземпляру пьесы, который Метерлинк презентовал Станиславскому, потом – к эскизам костюмов и самим сценическим платьям, в которых играли актеры Московского художественного театра, к рукописи роли, принадлежавшей Ольге Книппер-Чеховой (она играла Ночь в «Синей птице»), к бесценным блокнотам Станиславского, где выдающийся режиссер и актер набрасывал собственные представления о героях сказки-мечты. И, наконец, путешествуя по импровизированным сине-голубым просекам, дойти до главного: среди бумажных «синих птичек» отыскать свою…

Говорят, Метерлинк возражал против постановки своей пьесы в Москве. Но кто-то из его друзей, знакомый с творчеством Художественного театра, сказал: «Отдай им пьесу. В этом театре провалов не бывает…»

«Нет, бывают. В любом театре. Не было бы провалов, не было бы гениальных постановок, – с улыбкой комментирует Марфа Бубнова. – «Синяя птица» не стала бы легендой, если б не была рождена из экспериментов: новаторских, волшебных. С 1908 по 2022 год спектакль был сыгран 5 668 раз! Вот уже более ста лет актеры, режиссеры, художники передают из рук в руки эту драгоценность, стараясь сохранить и дух, и форму единственной дошедшей до нас постановки Станиславского, любимого спектакля многих поколений зрителей. Можно попытаться найти секрет этого волшебного зрелища в альбомах и блокнотах Станиславского, которые всегда были с ним во время путешествий. Если что-то привлекло внимание – делал фотографии или зарисовывал. Предполагая, в какой пьесе это может когда-нибудь пригодиться. И вот я открываю один блокнот, а тут всё – про душу Дуба, душу Воды и души героев Метерлинка. Надеюсь, что и мы с вами поймаем хоть раз в жизни нашу Синюю птицу. Думаю, это мгновение было в жизни у каждого человека. Правда, чаще всего мы не осознаем, что мы ее поймали…»

Ранее «Областная газета» писала о том, что в музее архитектуры и дизайна прошла презентация из серии «Архитекторы Свердловска-Екатеринбурга».