В лютую зиму 1941-го на Урале за три месяца построили завод, который стал единственным в СССР производителем тончайшей фольги для боеприпасов. Рабочие грели руки у коксовых печей, монтировали станки на незастывших фундаментах, а первую плавку металла дали в феврале – без нее не взлетели бы самолеты и не стреляли танки. История подвига, запечатленного в латунных прутках и фронтовых воспоминаниях.

Осенью 1941 года началась переброска на восток страны целого ряда предприятий, чтобы создать там прочную промышленную базу для обеспечения войск всеми необходимыми видами современной боевой техники.

Предстояло ввести в строй завод №515 – такой кодовый номер получил согласно постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 6 декабря 1941 года вчерашний Кольчугинский цех №3. Первый эшелон из 19 вагонов с оборудованием и 6 вагонов с персоналом отправился из Кольчугино в Каменск-Уральский 25 октября.

14 ноября состав прибыл в пункт назначения. Через два-три дня после встречи эшелона площадку будущего завода №515 посетил нарком П.Ф. Ломако. Он дал указания по разгрузке и монтажу оборудования.

Второй сборный состав с технической документацией отправился в путь в ночь на 30 октября. На перегоне Кипрево – Бельково в Киржачском районе Владимирской области он был разбомблен. Продолжить путь смогли только через несколько дней. В состав всех последующих эшелонов были включены платформы с зенитными пулеметами.

Всего за три месяца из Кольчугино в Каменск-Уральский прибыли 246 вагонов с заводским оборудованием и примерно 800 специалистами. Также сюда была доставлена часть оборудования Московского прокатного и Ростовского фольгопрокатного заводов.

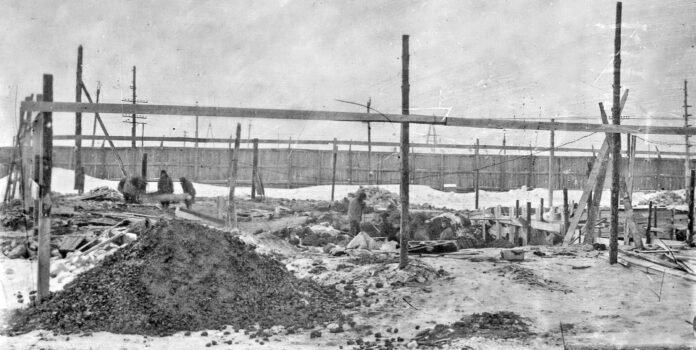

Под завод №515 была отведена часть площадки недостроенного паровозовагоноремонтного завода (ПВРЗ): его строительство было заморожено еще до войны. Измученные долгим и опасным переездом, люди, покидая вагоны, видели перед собой оставшиеся от ремонтного завода корпуса: четыре готовых, пятый в виде стен без крыши и окон да еще «скелет» из металлоконструкций шестого.

На имевшихся в Каменске пусть и в крайне запущенном или недостроенном состоянии цеховых площадях предстояло восстановить электролитейный, прессовый, фольгопрокатный, трубо- и проволочно-волочильные цехи. «Ничего подобного я нигде никогда не видел, – вспоминал начальник конструкторского отдела А.Ф. Зрилов. – Рабочие были везде: в зданиях цехов и на улице, и все были заняты. Работали строители, монтажники, эвакуированные рабочие завода. На дворе мороз 30 градусов, холод – что на улице, что в цехах, одинаково. Кругом горели костры и жаровни, над головами стояло облако дыма. Внутри цехов вся земля была поднята и, наверное, много раз перевернута, также лежали большие глыбы бетона от старых фундаментов. Вокруг цехов виднелись кучи старого замасленного оборудования. Казалось, невозможно разобраться в этой грязной свалке, но люди находили в этих кучах всё, что было необходимо, и как муравьи тащили в разные стороны, волоком, без кранов, тракторов и бульдозеров…»

Прибывавшее оборудование выгружали спешно, прямо в снег, в основном вручную.

Завод рождался в небывало короткие сроки. Перед коллективом вновь создаваемого предприятия стояла задача скорее дать цветной прокат для нужд фронта.

Монтаж оборудования часто проводился на еще не вполне застывших фундаментах. Поскольку срочно требовались детали для оборудования и изготовления оснастки, в первую очередь были смонтированы станки, три токарных и один карусельный, в ремонтно-механическом цехе.

В том же цехе запустили 15-тонный волочильный стан, на котором немедленно приступили к выпуску латунных прутков из привезенной кольчугинской заготовки. В цехе №1 ввели в строй тигельный горн, работавший на мазуте. В январе 1942 года запустили центральную котельную.

6 февраля 1942 года на базе эвакуированного из Москвы и Ростова оборудования ввели в эксплуатацию фольгопрокатный цех. Этот цех на тот момент стал единственным в стране, выпускающим фольгу тончайших размеров.

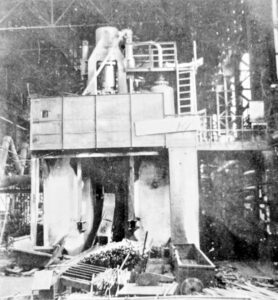

В том же месяце завершили монтаж электролитейного цеха с эстакадой для девяти индукционных печей «Аякс». Всё было подготовлено к ответственному моменту – первой плавке металла, событию, ознаменовавшему рождение нового уральского предприятия.

В восемь часов утра 15 февраля 1942 года была разморожена электропечь «Аякс» № 9.

В девять часов вечера дали первую плавку. День первой плавки металла в электропечи считается датой рождения завода.

В исключительно тяжелых условиях шел монтаж сложного оборудования в прессовом цехе №2. Мерзлый грунт цеха был густо пересечен котлованами, подготовленными для фундаментов под оборудование, и траншеями, вырытыми для сложных гидравлических коммуникаций. Тормозило работу и отсутствие отдельных узлов, еще не прибывших в Каменск к началу монтажа.

5 марта заводчане встречали 22 вагона с частями прокатного стана. На следующий день запустили 600-тонный гидропресс. 11 марта заработал 1000-тонный пресс «Дик», а 23 числа того же месяца – 1500-тонный пресс «Гидравлик».

Начало работы трубоволочильного цеха №5 откладывалось из-за отсутствия здания.

Срочно разработали проект, вырыли котлованы под фундаменты металлических колонн. 22 марта трубоволочильный цех выпустил первые трубы. В марте же в полном объеме вошли в эксплуатацию электролитейный и ремонтно-механический цехи. Такой напряженный темп держался и далее.

В апреле в полном объеме вступил в строй проволочно-прутковый цех, заработал прокатный стан. В мае была освоена плавка бронзы, никелевых и термоэлектродных сплавов в печах «Аякс», повысившая производительность в 3-5 раз.

В июле была смонтирована и сдана в эксплуатацию печь для плавки магнезита.

В 1942 году на заводе №515 впервые в СССР была освоена плавка меди М-1 в электропечах, что позволило экономить дефицитный мазут.

«В то время не надо было агитировать или подгонять людей – наоборот, надо было следить за тем, чтобы люди не работали до полного изнеможения сил», – говорил много лет спустя Глеб Фёдорович Слободин, первый ди-ректор завода.

Работы по усовершенствованию технологии способствовали наращиванию объёмов производства необходимой фронту продукции. В свою очередь, рост выплавки металла позволил значительно увеличить выпуск проволоки.

В 1943 году литейный цех выпускал уже 37 видов сплавов. В 1944 году важным событием для цеха стал запуск двухфазной печи: она на 60-80% обгоняла по производительности обычные печи. В этом же цехе была организована просевка шлаков, что позволило экономить около 20 тонн металла в месяц.

К концу войны завод состоял из литейного, прессового, волочильного, трубоволочильного, прокатного и фольгопрокатного цехов. В августе победного 1945 года этот список пополнился порошковым цехом, в который был преобразован Каменский магниевый завод.

В годы Великой Отечественной войны на Каменск-Уральском заводе ОЦМ работали примерно две тысячи человек. Несмотря на голод и крайне плохие бытовые условия, люди самоотверженно трудились, приближая Победу.

Труд заводчан в годы Великой Отечественной войны получил заслуженное признание руководства страны. За своевременную поставку продукции оборонной промышленности и освоение новых видов изделий Каменск-Уральскому заводу по обработке цветных металлов пять раз присуждали переходящее Красное Знамя ГКО и 14 раз переходящие знамена наркомата цветной металлургии.

По материалам книги «Трудовой подвиг Каменска-Уральского», автор-составитель О.Рыбакова, издательство ООО «Дизайн вовремя», 2025 г.

Материал опубликован в рамках совместного информационного проекта «Урал — фронту. Свердловская область для Победы». Партнеры проекта: Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, Государственная корпорация «Ростех», Свердловское региональное отделение Союза машиностроителей России, Федерация профсоюзов Свердловской области, Движение Первых в Свердловской области, Управление архивами Свердловской области, Государственный архив Свердловской области, Свердловский областной краеведческий музей, Мультимедийный парк «Россия — моя история. Свердловская область».