28 октября, на сцене Театра музыки, драмы и комедии (ТМДК) Новоуральска состоится премьера инклюзивного музыкального спектакля «Песня леса». Это действительно уникальная постановка, ведь для ее создания объединились профессиональные артисты и участники театральной студии организации «Благое дело» — люди с ментальной инвалидностью. Крайне любопытно и то, что в основу театральной работы заложены легенды и мифы народа манси. Обо всем этом мы побеседовали с создателями спектакля на встрече в редакции «Областной газеты».

Откуда берется сила?

«Благое дело» — одна из ведущих уральских организаций в сфере инклюзии и социальной реабилитации, она помогает людям с инвалидностью интегрироваться в общество через труд, обучение и творчество. В этом году организации исполнилось 20 лет, и спектакль «Песня леса» стал прекрасным подарком к этому юбилею.

«Если обратиться к истории нашей организации, то станет понятно, что начинались мы именно с театра — с театральной студии, в которой на тот момент было 25 человек. Это был совершенно любительский, педагогический театр, благодаря которому ребята сначала просто учились говорить, здороваться, общаться. Затем студия переросла уже во что-то более серьезное, и сегодня наши артисты участвуют в постановках, которые показывают на большой сцене, — рассказывает президент „Благого дела“, художественный руководитель спектакля „Песня леса“ Вера Симакова. — Что касается премьерного спектакля, то мы исходили из того, что „Благое дело“ находится в самом сердце Урала — в поселке Верх-Нейвинском, откуда мы можем смотреть на горный хребет, видеть Европу, находясь в Азии. У нас течет золотоносная река Нейва, которую Демидов перекрыл плотиной, благодаря чему образовался Верх-Нейвинский пруд. Это места невероятной красоты и очень большой силы. И в нашей постановке мы в том числе постарались разобраться, откуда эта сила берется».

Спектакль создан на основе оригинального текста писателя Татьяны Горкуновой, которая вдохновилась мотивами мансийской мифологии. О коренных народах Урала Татьяна написала книгу «Медные птицы Самоцветной горы», но для постановки «Песня леса» оставила только фольклорных персонажей, связанных с манси. В итоге получилась история о любви, силе духа и истинных ценностях. В центре повествования — два героя, Ванхо и Альва, чьи судьбы переплелись в зачарованном лесу.

«Основная фабула такова: обычные люди, которые входят в этот лес, сталкиваются с определенными силами, и несмотря на это, им предстоит преодолеть намеченный путь, чтобы спасти лес, и найти себя, свою судьбу, — поясняет Татьяна Горкунова. — Я бы сказала, что в основу текста спектакля заложены даже не столько легенды, сколько мифологический ряд манси».

Основной критерий — художественная ценность, а не инклюзия

В качестве режиссера постановки выступила Анна Маленко, которая в течение двух лет возглавляла социокультурную деятельность «Благого дела», и прекрасно знакома с участниками театральной студии, их талантом и необычными проявлениями. Сейчас Анна живет и работает в Санкт-Петербурге, но ради спектакля вновь приехала на Урал.

«Татьяна Горкунова, на мой взгляд, написала очень интересную историю. И главная идея в ее тексте для меня в том, насколько ценно, важно, невероятно трудно и очень ответственно оставаться человеком. Эта мысль идеально отвечает миссии организации „Благое дело“, — говорит Анна Маленко. — Также очень важно сказать, что основным критерием работы нашей команды я поставила не инклюзивность, а художественную ценность. И этим, мне кажется, наш спектакль будет очень сильно выделяться из всего того, что сейчас есть в этом направлении в культурном пространстве. Это качественный спектакль, который может претендовать на объективную критику с театральной и музыкальной точек зрения».

При этом Анна Маленко отметила, что объединить профессиональных артистов (из труппы ТМДК) и актеров с ментальными особенностями всё же было непростой задачей. Чтобы гармонично организовать их сосуществование на сцене, всех участников постановки разбили по парам — профессионал и нейроотличный* актер. Таким образом, они поддерживают и дополняют друг друга.

«Что касается профессионалов, то в нашей постановке принимают участие как достаточно опытные, так и молодые артисты, которые еще не работали в инклюзивных проектах. И в работе над спектаклем у них происходило интересное взаимодействие, трансляция друг другу опыта, накопленных знаний, это действительно вдохновляет», — добавляет Анна Маленко.

Резонно у многих возникает вопрос — как нейроотличные артисты отнеслись к тому, что показы пройдут на большой сцене — сначала на площадке ТМДК, а затем, 30 октября, в Екатеринбурге, на сцене Свердловской детской филармонии? На этот вопрос отвечает Екатерина Юркова — руководитель театральной студии для нейроотличных взрослых «Искреннее искусство», второй режиссер спектакля.

«Когда нас спрашивают, насколько ребятам будет сложно, надо понимать, что часть из них выходит на сцену все 20 лет, и порой они чувствуют себя перед зрителем гораздо увереннее, чем профессионалы, — улыбается Екатерина. — Например, в нашей команде есть прекрасная Елизавета, которая помнит абсолютно все мизансцены, помнит выходы всех актеров — а у нас в постановке участвуют 22 актера, а еще 9 музыкантов, и не удивлюсь, если она знает и их партитуры. Так вот Елизавета иногда подсказывает профессионалам — когда им выходить и какая следующая реплика».

«Подкупило, что мы услышим живую музыку»

К слову, о партитурах. В постановке «Песня леса» музыка выходит на первый план, и даже, можно сказать, является отдельным персонажем, решающим судьбу главных героев. Так вот композитором спектакля стал Сергей Пантыкин, которому удалось создать на сцене уникальную, действительно волшебную атмосферу.

«Вы знаете, меня зацепило уже само название спектакля — „Песня леса“. Я понял, что музыка в постановке будет носить характер действенный, она здесь не для поддержания темпоритма или какого-то фонового содержания. Затем мы с режиссером придумали несколько пластов, связанных и с атмосферными звуками и живыми инструментами — включая, например, шаманскую ритуальную историю, — поясняет композитор Сергей Пантыкин. — Про живые инструменты скажу отдельно — казалось бы, в живом звучании нет ничего сверхъестественного, но почему-то им практически перестали пользоваться, и меня очень подкупило то, что в спектакле мы услышим живую музыку».

Кстати, музыкальная команда — тоже смешанная, состоящая из профессионалов и нейроотличных людей. Из инструментов зрители услышат бас, фортепиано, гитару, ударные, перкуссионные и флейту. Как будут создаваться атмосферные шумы — пока секрет, который станет доступен первым зрителям. Вокальные номера тоже присутствуют, но вот сама Песня леса останется инструментальной.

За визуальный облик спектакля отвечает художник-постановщик Мила Орлова, также много лет сотрудничающая с особенными артистами. Она рассказала, что ценность премьерного спектакля еще и в том, что образы своих персонажей участники студии разрабатывали сами.

«У нас в постановке есть боги, добрые духи, злые духи и главные герои — люди. Нам было важно визуально показать эту градацию, а также порассуждать о том, как все это может соприкасаться с современным миром, с повседневностью. Я спрашивала у ребят, как они себе этих персонажей представляют — они много рисовали, фантазировали. Мы изучали традиционную одежду манси, потом воспроизводили орнаменты, что-то брали для себя, — говорит Мила Орлова. — Еще очень важно, что в работе над костюмами шли от артиста — чтобы ему было комфортно в нем на сцене, чтобы ничего не мешало, чтобы ступать по сцене ему было мягко, чтобы он мог танцевать, двигаться. Эти нюансы на самом деле крайне важны в работе с особенными артистами».

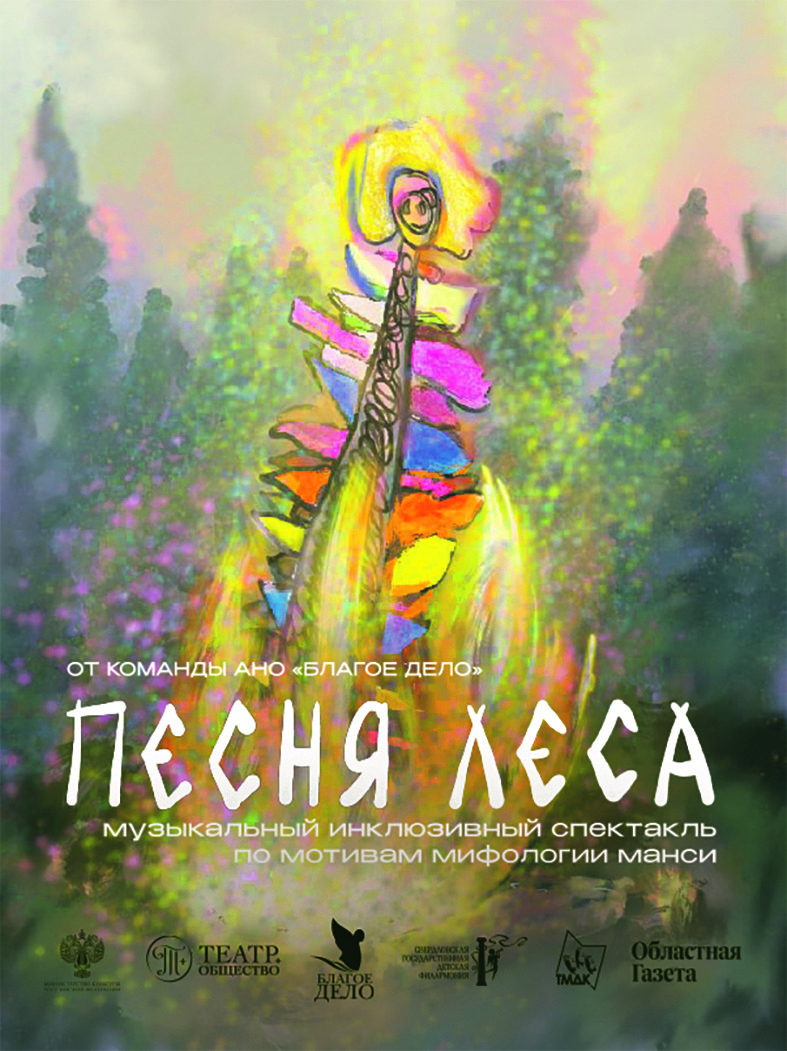

Любопытно, что афиши участники студии тоже нарисовали сами. Например, Настя Большакова изобразила богиню огня Най-экву, а когда Мила Орлова обратилась к литературным источникам, оказалось, что образ действительно очень похож.

Создатели постановки отмечают, что она адресована семейной аудитории, возрастной ценз «6+», поэтому разобраться в том, что будет происходить на сцене, легко смогут и маленькие зрители. Кроме того, спектакль сделан максимально доступным для всех категорий зрителей — и с особенностями по слуху и зрению, и для нейроотличных людей, и для тех, кто не очень хорошо знает русский язык.

На первые показы попасть уже практически невозможно, поэтому авторы всерьез задумываются над дальнейшей судьбой постановки, чтобы ее смогли увидеть как можно больше зрителей.

Проект реализуется при поддержке Ассоциации музыкальных театров и «Областной газеты».

*Нейроотличные — люди с естественными различиями в функционировании мозга, например, с расстройствами аутистического спектра (РАС), дислексией и другими состояниями

Ранее «Областная газета» писала о том, что первый балет с тифлокомментированием на Среднем Урале показали в Екатеринбургском театре оперы и балета.